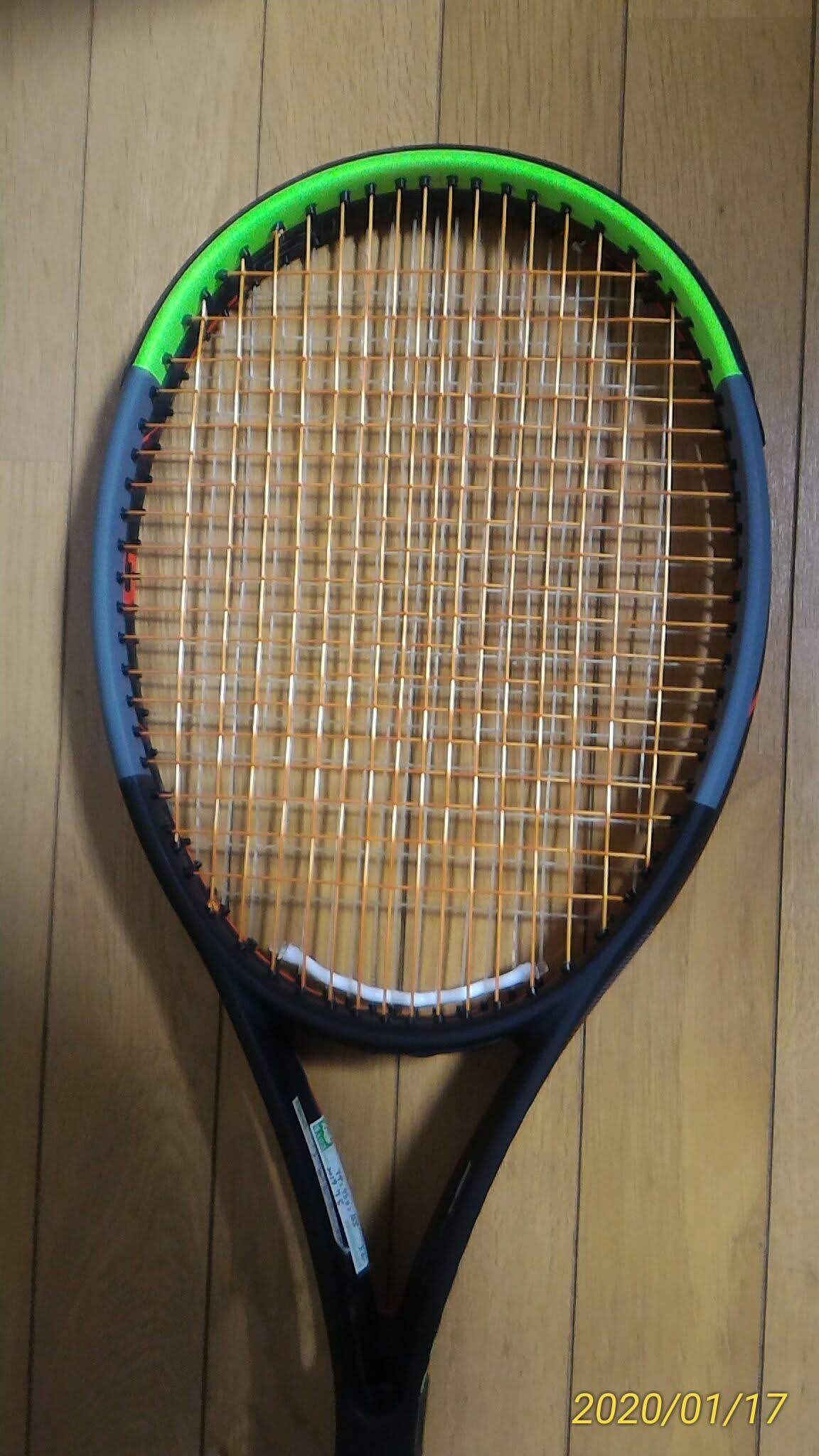

YonexのEZONEが新しくなったので試してみました。先ずはシリーズ中最も面積が狭く、最も競技志向だと思われるEZONE98です。

尚、これまでは外観とスペックについて先に書いていましたが、今回から試打レビューを先に書きたいと思います。スペックから始めると前置きが長い感じがするし、実際の順番も先に試打して後でスペックを調べるからです。

試打レビュー

この前に試打したBlade100 V7がかなりトップヘビーだったので、今回のラケットは格段に軽快に感じました。多分私が試したYonexの製品の中でもVcore Pro 97に次いで軽いスイングウェイトだと思います。これならトップヘビー嫌いな私でも特に違和感なく、自然に振ることが出来ます。

とは言えイザ打ってみると、いきなりフレームショット気味に当たってガツンと弾かれてしまいました。慣れて来るとそれなりに当たるようになりましたが、スイートエリアが広々という訳ではなさそうです。また、厚ラケ的な強力なパワーアシストが無いのは判るとしても、分厚く捉えてもホールド感も球速もあまりないので報われない感じがします。Yonexは硬くて飛ばないラケット=上級者向けという考えなのでしょうか?

因みに、リフティングをすると柔らかいタッチで結構はねるし、手で曲げてみるとそこそこ撓ります(私のFSTより余程しなります)。なのにショットでは硬めであまり飛ばないのは、強めのインパクトだとしなり代を使い切ってしまい硬いゾーンに突入してしまうからでしょうか?

この感覚に近いのは2018モデルのVcore98だと思いますが、EZONE100はスウィングウェイトがもっと軽いのが救いです。またVcore Pro97みたいにキンキンした振動は感じませんが、Vcore Pro97ほど取り回しは良くありません。勿論、Bladeのように重々しくはありませんが、Bladeのしなやかさには遠く及びません。つまり大きな欠点は無いけど、これと言った長所も無い。残念ながら中途半端なラケットという印象でした。

もっとも、このラケットを借りている期間、天候不順などであまり打てなかったので、もっとコンディションの良い時に沢山打てたらもう少し好印象だったかもしれません。ただこの次に借りたEZONE100がかなりスウィートなラケットだったので、敢えてEZONE 98をまた試す気が起きないのが困ったところです(;’∀’)

外観/スペック

※私のプロスタッフツアー90を基準に何㎜ずれているか(先端方向がプラス)

今回のスペック比較は直近のBlade(100/98)V7に加えて、昨年試打したVcore98と100にも再登場してもらいました。

重量はスペックではVcore 98と同じですが、実測では14gも軽いという結果でした。バランスポイントもスペック上はTour90と同じ。ガットを含めた実測でも+8mmですからトップライトな部類です。この辺は振った時の体感的な軽さと合致します。

ガットはGツアー3 117(ゴーセンのソフト系ポリらしい)でテンションは48ポンドとやや低め。

Tour90と比べて判ったのですが、フェイスの幅も長さも思ったほど差がありませんでした。よく考えたら、同じ面積でもYonexの四角いフェイスは角の部分で面積を稼ぐので、全長と全幅は普通の楕円フェイスより短めの筈です。更に四角いフェイスはスウィートエリアが外に拡大するらしいので、その外側はいきなりフレームショットになるという事でしょうか?

前回紹介したようにハードウェアの準備は出来たので、プログラミングをして音を出していきます。

Teensyduinoのインストール

先ず開発環境としては、Teensyシリーズも通常のArduino IDEを使ってスケッチ(プログラム)を書き込みますが、それに加えてTeensyduino というアドオンをPCにインストールする必要があります。

やり方は上のリンク先の通りで、インストーラーをダウンロードして起動したらあとは皆「NEXT」でOKでした。インストールするライブラリを選択できますが、よくわからないのでALLにしときました。尚、Arduino IDEを起動した状態でインストールしようとするとエラーが出ますが、焦らずシャットダウンすればOKです。

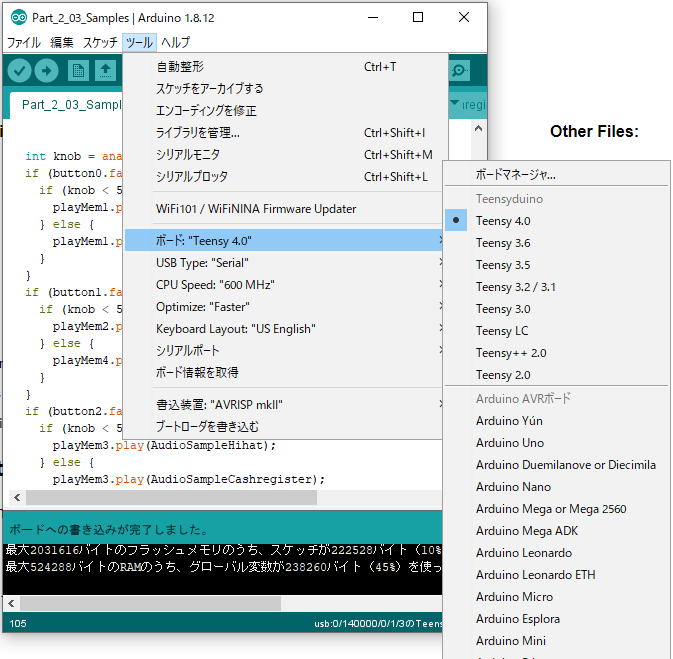

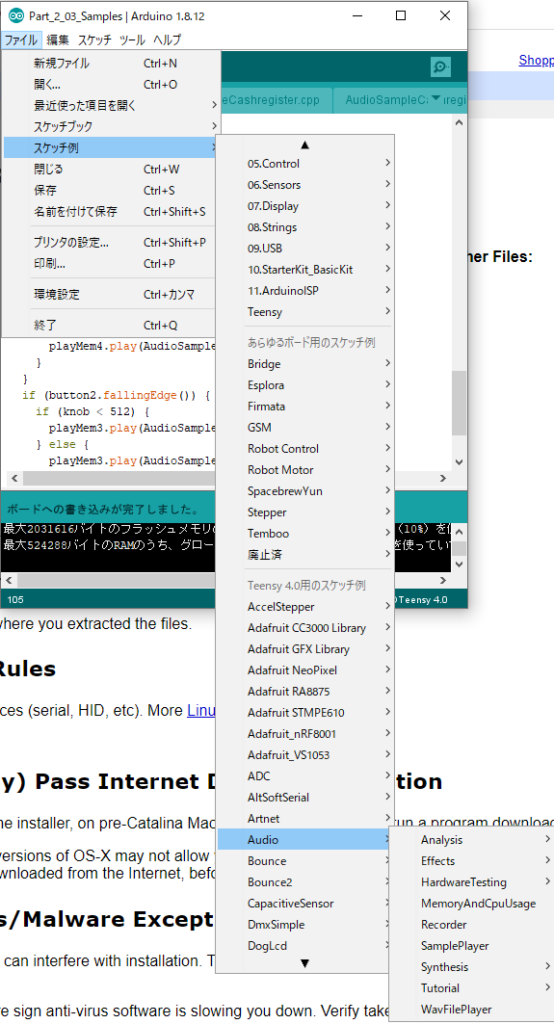

インストール完了後Arduino IDEを立ち上げると、下図のようにメニューの「ツール>ボード」にTennsyシリーズの一覧が出て来ます。そこで(私の場合は)Teensy4.0を選択すると、今度は「ファイル>スケッチ例」に「Teensy4.0のスケッチ例」というのが出てきます。

これでインストールは完了ですが、その後ちょっと問題が発生しました。Arduino IDEをアップデートする際、旧バージョンをアンインストールする必要がありますが、その時にTeensyduinoも一緒にアンインストールされてしまったのです。

これを回避する方法は見当たらないので、Teensyduinoをインストールし直すか、それが面倒な場合はIDEのアップデートは保留するしか無さそうです。

Teensy Audio library

という訳で開発環境が整ったので、インストールしたライブラリやスケッチを使って音が出るか試していきます。

そこで私が参考にしたのは本家PJRCのチュートリアル です。下に抜粋した解説ムービーではオタクっぽい男女が出てきてボソボソ喋っていますが、何度か聞いてるうちに凡そ過不足なく説明しているのが判りました。

VIDEO

Part_1_02_Hardware_Test とは言え、面倒なので手っ取り早く何か試したいという人は、スケッチ例> (Teensy4.0用のスケッチ例)Audio>Tutrial>Part_1_02_Hardware_Test が良いと思います。これはスイッチやノブ(ポテンショメータ)を何も接続しなくても、SDカードに何も入れなくても、テスト用のビープ音が断続的に出てきます。

次にSDカード内の音声ファイルを再生したい場合は、予めこちらのページ から4つのWAVファイルをダウンロードしてSDカードに書き込む必要があります。因みに私の場合はSDカードのフォーマットは不要で、PCからSDカード(PCから見えてるドライブ)に直接コピー&ペーストで書き込めました。

Part_1_03_Playing_Music この音声を再生するスケッチは、同じくTutrialのPart_1_03_Playing_Music が多分一番単純でしょう。これは4つのうち2番目の曲が自動的に再生されるだけです。これもスイッチやノブは必要ありません。何も手こずる事無く音楽が再生されました。DACやSDカードリーダーのドライバ(ライブラリ)を探してインストールしたりしなくても、所定のスケッチを実行するだけでSDカード内の音楽が再生されるのにはちょっと感動します。流石音楽に強い(多分)Teensyですね。

Part_1_04_Blink_While_Playing 次のスケッチPart_1_04_Blink_While_Playing は再生中にオンボードLEDが点滅するものです。しかしこれを試したところ、コンパイルと書き込みは問題なく出来るものの、音楽がさっぱり再生されません。

そこでスケッチの中身をチェックすると、LED出力用に13番のピンを指定していますが、これはオーディオボードとの通信に使っているピンなのです。調べるとTennsy3系のオーディオボードではこのピンは空いているので、このスケッチで動きそうです。つまりこのチュートリアルはTeensy3系用で、Tennsy4.0とそれ用のオーディオボードには対応していないんですね(;´д`)

Part_1_05_Do_More_While_Playing 仕方ないので、取敢えず次のPart_1_05_Do_More_While_Playing に進みます。ここからはスイッチとノブ(可変抵抗)が必要です。配線を簡単にいうと次の通りです。

スイッチ0、1、2 ⇒ Pin0、Pin1、Pin2

ノブ1、2、3 ⇒ Pin15(A1:オーディオボード上)、Pin16(A2)、Pin(A3)

このスケッチは何もしなければ4つの音楽ファイルを順番に再生するだけですが、スイッチ0と2で曲をスキップ又は後ろにスキップ出来ます。またノブ2で再生音量調整できます。

しかし!コンパイルして書き込むと、またもや音が出てきません。再びスケッチをチェックすると…前と同じでPin13をLED点滅に使っていました。

そこでスケッチのsetup部分の

pinMode(13, OUTPUT); // LED on pin 13

と、loop部分の

// blink the LED without delays

以下を削除すると、LEDの点滅以外はちゃんと作動するようになりました。

因みにSDカードに入れた4つのファイルはテスト用のショボい音声ではなく、全てちゃんとした曲の抜粋です。特に4番目の曲が私のお気に入りです。これも流石Teensy(⌒∇⌒)

音質レビュー

さてここで、このオーディオボードの音質について書きます。第一印象は淡泊でやや軽めの音でしたが、聴き慣れると率直な音で16bit/44.1kHzなりの解像度は感じます。ただラズベリーパイで使っているDAC( UDA1334A) のようなリッチな低音や伸びやかな高音は感じません(同じ解像度で比較しても)。

このDACにはレギュレータやバンドパスフィルタが搭載され、20~20KHzまで歪や減衰が無いとあり、見た目にも大きなコンデンサが付いてたりします。一方Teensyのオーディオボードにはそうした記述は無く、ただCDクオリティーで録音・再生できると書かれているだけです。

またDACは最初から付いてるステレオミニジャックより、自分で半田付けするAudioOut端子の方が音質がややリッチですが(説明にもそのような記述がある)、Teensyのオーディオボードは何方で聴いても違いが判りませんでした(多分同じ回路を通ってるだけ)。

これは多分に製品コンセプトの違いでしょうね。方やハイエンドオーディオを志向し、方や高音質なマイコンボードといったところでしょうか。とは言えTeensyオーディオボードでも1万円弱のハンディーレコーダーくらいの音質はあると思います。またサンプラー・ドラムマシンとして考えた場合も、Volca Sampleは勿論、Uno Drumと比べても出音自体はやや良質に感じます。

という訳で次回もサンプルスケッチを使って、音楽関係の別の機能を試して行きたいと思います。

前回のBlade98 V7のレビューで、タッチや飛びは最高だけどバランスは未だトップヘビーだと書きましたが、それより重量が若干軽くバランスポイントは同じBlade100 V7を借りてみました。

外観/スペック

※私のプロスタッフツアー90を基準に何㎜ずれているか(先端方向がプラス)

先ず重量ですが、Blade98V7と比べるとスペックでは5g軽いだけですが、実測(ガット込み)では9g程軽くなっています。今回のガットはアスタリスタ130 (50ポンド)というものですが、前回のBlade98V7に張ってあったポリプラズマ1.28 と比べて重量にそれほど差があるとも思えないので、多分ラケット本体の重量差でしょう。バランスポイントもスペックでは同一ながら実測ではBlade100の方が僅かにトップヘビーでした。

計測前に持ったり打ったりした感想も、重量的に軽めでバランスはややトップヘビーにするという厚ラケ(ゴールデンスペック)化を感じたので、粗実測値通りの結果ですね。見た目もBlade98V7と並べて比較したわけではありませんが、フレームの厚みが少し分厚いのは判りました(他は見分けがつかない)。ノギスで実測したところ、根元から先端まで22.5mmくらいでした。

試打レビュー

第一印象はシャンシャンと軽く硬い打感で、中厚的なBlade98とは違い厚ラケ的な性格にしてきたなと思いました。ただ普通の厚ラケと違ってしなり感はかなりあるし、ボールをしっかり掴んで打ち出すようなホールド感もあります。その反面、分厚く当ててもそのしなりが底付きせず、インパクトのエネルギーをちゃんと反発力に換えている感じがします。パワーアシストも十分あるしホールド感によってスピンもかかりやすいです。

因みに、Clash100はより弱い当たりで撓りますが、強く当てるとそれ以上は撓らずに衝撃が手に伝わりました。またClashシリーズは撓りだけ許容して捻じれは極端に抑制していましたが、このBlade100 V7は普通に捻じれるので私が好む薄ラケに近い感覚です。試しに机にグリップを固定し、ラケット面に対して力を加えていくと、Clash100に次いでよくしなりました(私の薄ラケTour90よりしなる)。

このように打感については理想ともいえるこのBlade100 V7ですが、やはりトップヘビーすぎる重量バランスが個人的には唯一の欠点です。それなりに振り回すスピン系のストロークでは手首への負担は大きいので、ゆったりとボールを運ぶようなスイングに切り替える必要があります。

一方、ボレーはボールに合わせるだけで十分なパワーが得られますし、ソフトタッチでホールド感もあるのでコントロールも容易です。もっともトップヘビーで取り回しは良くないので、接近戦など速い動きは苦手かも知れませんが、普通に時間的余裕があるボレーならかなりやり易いと思います。

サーブについては、先ず普段使っているラケットと重量バランスが違い過ぎてタイミングを合わせ辛いですが、慣れれば重さを生かしてパワフルなボールが打てそうです。ストロークと同様、速く擦ってスピンをかけるような打ち方はできませんが、ボールのホールド感を生かせば左程擦らなくてもそこそこの回転はかかるようです。

総じて言えばこのラケットに向いているのは、厚ラケのパワーと薄ラケのしなりやホールド感を両立したいが、Clash100は撓り過ぎと感じる人でしょう。個人的には、打感がもう少し硬くなっても良いからもう少しトップライトにして欲しいですが、近年主流の厚ラケ(ゴールデンスペック)のバランスに慣れている人には問題ないと思います。

因みに、試打ラケットには前に借りた人が輪ゴムのような振動止めを付けたままで、最初はそのまま打ったのですが、実はこれが意外と効果的でBlade98V7と変わらない打感でした。この輪ゴムは中央の3本くらいのガットにしか触れてないので、こんなの効果が無いだろうと思って外して打ってみたところ、厚ラケ然とした振動が発生したわけです。もっともその後はずっと振動止めを外したまま上のレビューも書いているので、何もなくても十分柔らかい打感ではあります。

先の記事 で挙げた候補のうち、やはり最新最強のTeensy4.0を選ぶ事にしました。圧倒的な処理能力もさることながら、SDカードスロットも付いた専用オーディオシールドは便利だし、Teensy系はシンセ製作のノウハウや開発環境が充実しているからです。

注文と発送

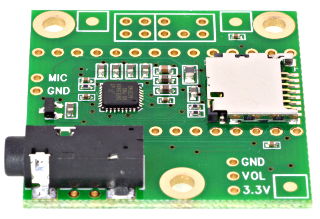

でそのオーディオボード ですが、従来のTeensy3系用と新しいTeensy4.0用では見た目は殆ど同じですがピン配置が異なっており、互換性がありません。しかしこのTeensy4用ボード、PJRCでは直ぐに発売されたのに、本家のSparkFun では何故か発売されませんでした。PJRCが開発元でSparkFunは代理店みたいなもんなんでしょうか?

いずれにせよ、PJRCではエコノミーシッピングが使えないので、SparkFunでの発売を待っていたところ、2019年末に買えるようになっていました。見積もりは以下の通り。

Teensy4.0 Audio board 送料 総額 $19.95 $14.95 $3.49 $38.39

細かい事を言えば、オーディオボードがPJRC では$13.75なのにSparkFun では$14.95になってるのが不可解ですが、送料が圧倒的に安いので良しとしましょう。PayPalで1 JPY = 0.0088 USDのレートが適用され、総額で4,386円でした。

12/17に注文しカリフォルニアをFedexで出発、その後予定通り音信不通になり、翌年の1/4に突然日本の我が家に届きました。注文から18日なので、何時もebayで深センや香港から無料配送される商品よりむしろ早いですね。

PJRC によれば、SDカードはSanDiskのUltraがお薦めらしい(他のブランドは規格が同じでも速度が出ないらしい)ので、日本のAmazonで別途購入しました(税+送料込み400円台)。

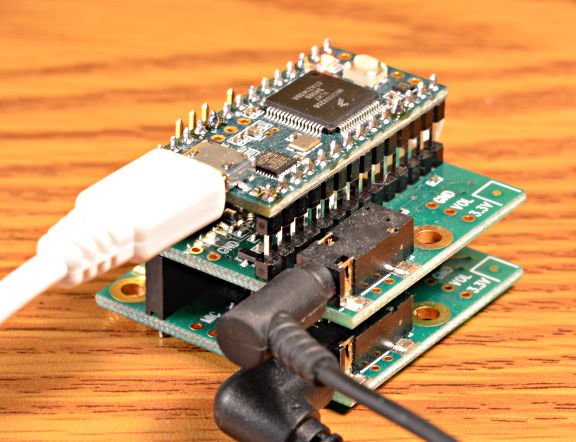

Tennsy4.0とAudio boardの合体

Tennsy4.0とAudio board

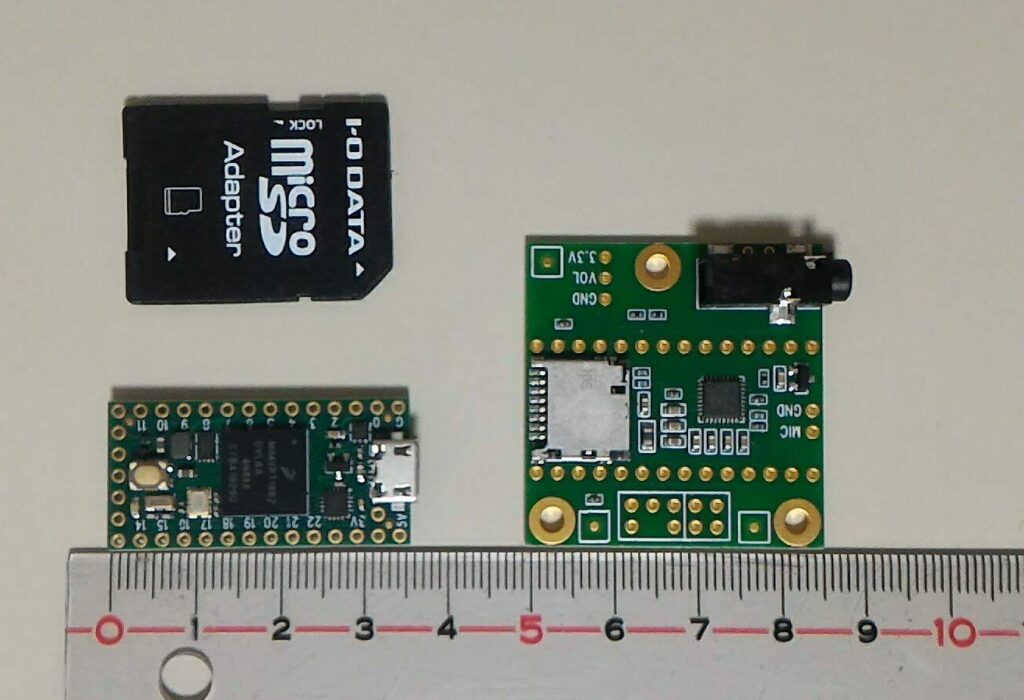

Teensy4.0の現物を見ると、覚悟はしてたけどかなり小さいですね。ちょっと短いUSBメモリスティックという感じ。オーディオボードも長辺は同じで、短辺が2倍強のほぼ正方形です。

さて裏面にある例の表面実装端子ですが取敢えず使わずに、Teensy4.0をAudio boardの上に直接載せる事にしました。何方も汎用基盤に載せて互いに配線する方式なら、表面実装用のピンヘッダ を半田付けして信号を取り出せますが、このはんだ付け自体が難しそうだったので。

ただ直接載せると言っても、PJRCの写真のようなピンだと一旦はんだ付けすると外せないのでNG。また普通のピンソケット(メス)は10ピン単位のものしか無いので、Teensy4.0(14ピン)だと途中でぶった切る必要があります。

そういう場合非常に便利なのが上の分割式のピンソケット。ですが現状では秋月電子 くらいしか扱っておらず、Amazonでは在庫切れ、ebayやAliexpressでは見当たりませんでした。1個100円位の商品に送料が500円ほどかかるのは馬鹿らしいなと思っていたところ、何時もよく行く宝塚のテクノパーツにありました!一応同店の通販 でも買えますが、これなら秋月の方がまだ安そうですね。

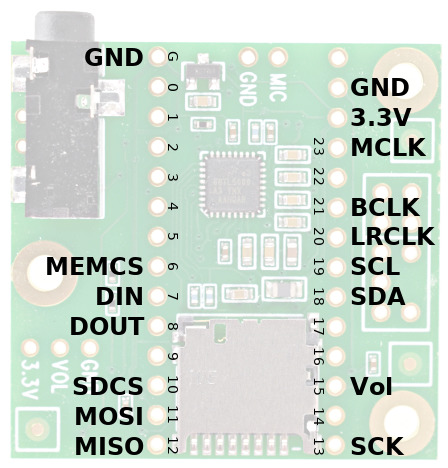

ピン配置

さてここからが本番、下の図はオーディオボードがTeensy4.0のどのピンとどういう役割で繋がっているかを示しています。詳細はPJRCのページ を見て欲しいのですが、I2S DAC及びSDカードアダプタとして、合計16ピンで繋がっています。

逆に言うと、その他の12ピン(14*2-16₌12)は使われていないので、これらをスイッチや可変抵抗用等の操作系として何とかやり繰りする必要があります。正確にはうち1個は外部電源入力なので信号には使えません。逆にオーディオボードの可変抵抗取付用の「VOL」端子はTeensy4.0のA1ピンと繋がってるだけです。また3.3VとGNDもオーディオボードの端子から取り出すことが出来ます。

という訳で上の図などを参考に、空いてる12ピンが何に使えるか書き出したのが下の表です。Digital AudioやCAN Bus関連はもう使わないと思うので省略しています。

serial PWM Pin No. PWM analog I2C GND Vin RX1 PWM 0 GND TX1 PWM 1 3.3V PWM 2 23 PWM 3 22 PWM A8 PWM 4 21 PWM 5 20 6 19 7 18 8 17 A3 SDA1 PWM 9 16 A2 SCL1 10 15 PWM A1 11 14 PWM A0 12 13

スイッチ類はどのピン(digital Read/Write)でも使えますが、可変抵抗が使えるのはAnalog Readの5ピンだけです。しかもこのうちA3とA2はI2S用のピンでもあるので、LCDなどに使ってしまうと残るは3つだけになります。

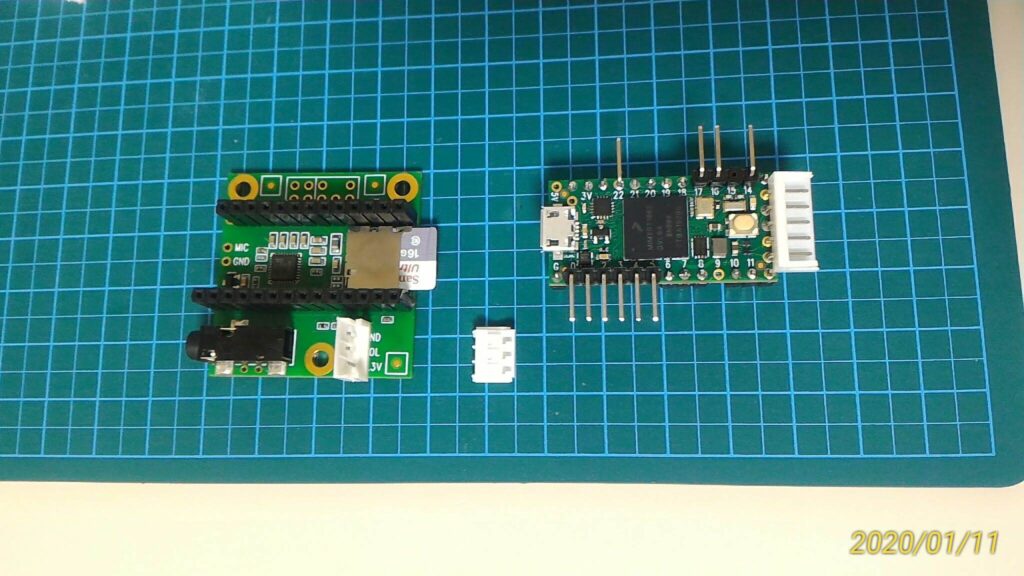

ピンヘッダの半田付け

まあピンの使い道どころか、そもそもどんな楽器を作るかまだ決まってないので、取敢えず必要な箇所だけTeensy4.0にピンヘッダ(オス)をAudio boardにはピンソケット(メス)をはんだ付けしていきます。

ピンソケット側も分割できるので、必要な分だけ繋げば余ったピンはL字ヘッダ等をTeensy4.0の下面から出して高さを節約できます。しかしご覧の通り、ピン配置が歯抜けのようにバラバラで、特に隅のGNDは1本だけ孤立してるので強度が心配です。なので結局、歯抜けはTeensy4.0側(オス)だけにして、背の高いAudio board側のソケットは1列丸ごと立てる事にしました。

因みに、普通はブレッドボードを治具にして半田付けしますが、私のブレッドボードは精度が悪いようで、列の間隔がTeensy4.0と微妙にズレ、ピンヘッダが平行になりません。なので最初から、Audio boardと共に全部組んだ状態でマスキングテープで固定し、やりやすい所から半田付けしていきました。結果、ボードに対してやや斜めにソケットが立ってしまいましたが、平行四辺形なので問題無く抜き差し出来ました。

Jpeg Jpeg

Audio boardの可変抵抗の3ピンとTeensy4.0の短辺の5ピンは、テクノパーツに在庫があったEHコネクタ(恐らく2.5㎜ピッチで最小)を装着しました。長辺の余ったポートもEHコネクタのサイド(L字)タイプを付けたいのですが、6局とか4局のものは取り扱っていないので、L字ピンヘッダをTeensy4.0の上面に付ける事にしました。

Burn FST 99Sの問題点

昨年(2019年)の夏にBurn FST 99Sを購入した事で「ラケット選びの旅もようやく終わりの時が来ました」と書いておきながら、また試打ラケットを借りてレビューを書き始めました(‘◇’)ゞ

というのもこのBurn FST 99S、最初に感じたようにちょっと軽すぎて、無駄にに振り回し勝ちになります。意識して丁寧に振ればパワーも正確性も良いのですが、タッチが硬くホールド感が希薄なので、しっかり捉えてラケットの重さをボールに与えるというイメージがし辛いのです。また久々のゲームをこのラケットでやったのですが、壁打ちよりも当然スウィートエリアを外しやすいので、普段以上に手に伝わる振動が大きく、1時間ほどで手首や肘が痛くなってしまいました。

逆に考えると、重いラケットはパワーがありタッチも柔らかく感じるのは(勿論物理的に慣性モーメントが大きいせいでもありますが)、振り回しにくいから丁寧に振って結果的にスウィートエリアで分厚く捉えているからだと思います。もっともゲームでは、ショットに時間的余裕が無い事も多いので、より重く取り回しの悪いラケットではやはりスウィートエリアで捉えにくいという理屈も成り立ちますが。

そんな折、Wilson Bladeの新型が出た事を知りました。前作のBlade 98CVはタッチは最高だけどスウィングウェイトが余りにも重いと書きましたが、新型は若干ながらバランスポイントが手元に移動しているようなので、期待を込めて試打する事にしました。

外観/スペック

ページタイトル通り、試打したのはBladeシリーズの中では最も一般的なBlade 98 16*19(フェイスが98平方インチでストリングパタンが16*19)です。

※私のプロスタッフツアー90を基準に何㎜ずれているか(先端方向がプラス)

前作の98CVと比べると、スペック重量は1gだけ重くなっていますが、実測では5g重く軽くなっています。バランスポイントはスペックで5㎜、実測でも6㎜ほど手元寄りになっただけですが、実際に持つと前作より明らかに軽く(スウィングウェイトが小さく)感じました。

その下のPrince Tour95は今回のBlade 98 V7よりもっと重々しく感じたのでスペックを比較してみたのですが、確かに重量は10g強重いもののバランスポイントは10mmも手前にあるんですね。これだと体感上は粗同じスイングウェイトになる筈ですが、そうならなかったのは私が試打レビュー開始直後でトップヘビーなラケットの扱いに慣れていなかったからかもしれません。或いはPrinceの反発力が(ガットのコンディションも含め)比較的弱いから、頑張ってるのに報われないと感じたとか?

見た目をBurn FST 99Sと比べると、正面から見たフレームの厚みはBlade 98 V7の方が大分薄いですね。フレームを除いたガット面だけで比べると、Blade 98 V7の方が幅はわずかに狭く、縦には若干長いようです。

側面から見ると何方も薄い部類ですが、スペック上通りBurn FST は先端と手元がやや薄く中央部が相対的に膨らんだ形状ですが、Bladeは先端から手元まで均一の厚みなのが見ても判ります。

試打レビュー

先ずスウィングウェイトですが、持った時の印象同様、先代モデルBlade98CVより明らかに軽く感じます。先代は重すぎてスピン系のヘッドスピードが速いショットを試す気にもなれませんでしたが、新型は自分でも意外なほど違和感が小さかったです。だからスピンサーブやトップスピンのストロークなども試す気になるし、実際普通に打てます。

もっともこれは『余りにも重かった先代と比べて』というバイアスがかかった評価なので、私本来の好みからすれば新型もちょっとトップヘビーすぎるラケットではあります。実際1時間程度の壁打ちで、肘や手首にちょっと負担感を覚えました。ただ先代がどう扱ってよいか判らないというレベルだったのに対し、新型は重いラケットなりの打ち方に変えれば、これはこれで武器になりそうな気がしました。

打感については先代同様、私が試した近年のラケットの中ではベストと言えます。フレームがしなやかでホールド感も適度にあるからコントロールしやすいし、痛い振動が無いのに反発力もちゃんとあるからパワーもちゃんと乗ります。上でスピン系のショットも打ちやすいと書きましたが、ラケット(ガット)がボールを掴みやすいから、擦る方向にヘッドスピードを上げなくてもスピンがかかるのでしょう。

因みに試打ラケットに張ってあったストリングは、シグナムプロというドイツのメーカーのポリプラズマ1.28 という製品です。リンクしたラケットショップやユーザーの評判は上々で、トータルバランスに優れたストリングのようです。ただ118ゲージは弾きもスピンも良好とありますが、これは2段階太い128なのでハードヒッター向かもしれません。なのにパワーアシストも上々なのはラケットのお陰でしょうか。テンションは48ポンドと緩めで張ってから間が無い(ヘタりが無い)という、一番良い状態だったからかも知れませんが。

次回は、このラケットより5gだけ軽くバランスポイントは同じBlade 100 V7(1/18日現在未発売)を試してみようと思います。

1年以上ご無沙汰していましたが、色々検討した結果、何かと面倒なRaspberry PIではなくArduino互換機でサンプラー/ドラムマシン的なものを作る方向で動いています。

(さらに…)

前回はFST99(ノーマル)も含めた試打ラケットのレビュー をしましたが、今回は新たに張ったガットも含めたFST99S購入後のレビューです。

試打ラケットは何時も裸で貸してくれますが、購入したら勿論ケースが付いてきます(写真)。しかしこのケース、スポンジっぽいクッションが入っているものの、単なる袋という感じですね。Tour90のケースはグラフィックも形状もこのモデル専用でもっとしっかりした作りしたが、今は皆こうした全モデル共通の袋なんでしょうか。

グリップテープも革製のTour90と違ってFSTはシンセティックですが、私はむしろこの方がシックリきます。革製のテープは吸湿性が良すぎるのか、どうも滑ってしまうんですよね。その点シンセティックの方がしっとりして滑らないし感触も少し柔らかいです。

グリップサイズは2ですが、同サイスのTour90と比べて若干細く感じました。なのでオーバーグリップを巻こうと買たのですが、慣れたらこれで問題ないですね。軽いラケットと私の小さな手には、このくらいが丁度良いかも。

ガット選び

さて試打ラケットとの最も大きな違い、ガット選びの話です。最近新製品が圧倒的多いのはポリエステルですが、私はガットを切るタイプではないので、打感と飛びを重視してやはりナイロンマルチから選びました。

中にはナチュラルガットに迫る打感と好評の製品もありますが、お値段もナチュラルに迫る勢いです。価格と品質のバランスを考えると、結局私のPS 90Tourに張っているバボラのアディクション辺りに行きつきます。同価格帯では他にテク二ファイバーのXR-3 が良さそうですが、違うラケットに同じガットを張ればラケットの違いが鮮明になるだろうということでアディクションを張ることにしました。

テンションはTour90なら50ポンドくらいで丁度良いのですが、フェイスが大きくなるとより高いテンションで張らないと緩く感じるはずなので、少しだけ強い52ポンドで張ってもらいました。果たして結果は…期待通りいやそれ以上に柔らかいですね。同じガットを50ポンドで張った直後のPS Tour90より僅かながら柔らかい気がします。これだったらFSTは54ポンドくらいで同じくらいのテンション感かもしれません。

レビュー

先ず打感ですが、想像通りアルパワーが張ってあった試打ラケットより明らかに柔らかいですね。試打ラケットのコツコツ感が無くなり、代わりに柔らかな弾力性が有ります。ポリガットは最初は意外と柔らかく感じても、インパクト後に硬い振動が残るというか、1時間も打っていると手首が痛くなったりするんですよね。最近柔らかさを売りにするポリ系ガットは多いですが、少なくとも衝撃吸収という点ではまだナイロンマルチには敵わないと思います。

ちなみに同じガットを張ったTour90との比較ですが、先ず打感としては思ったほど変わりませんでした。ピュアな薄ラケであるTour90と最近のラケットの中では最も薄い(私の中では中厚くらい)のFSTでは、しなやかさにそれ程違いはないという事ですね。ProStaffシリーズも、six.one tour等の薄ラケからいきなり現在の厚ラケにせずに、このFSTくらいにしておけばフェデラーもスムーズに移行できたのではないかと。

また最近のラケットはフェイス面積が皆100平方インチ弱(Tour90より10%近く大きい)にも関わらず、体感的はスウィートエリアはさほど変わらない製品ばかりでしたが、FST99Sは初めて明確に拡大してると感じました。これは多分、最近のトップヘビーなラケットが私にとっては取り回しが悪く、上手くコントロールできないので結果的にオフヒットが多くなり、物理的なスウィートエリアより狭く感じたのかもしれません。

パワーについては、試打ラケットでも打感も淡泊(しなり感やホールド感が薄い)割に反発力がありましたが、それがナイロンガットによってよりパワーや弾力感が向上していると感じました。上述のスウィートエリアの大きさもあって、重量的に軽い割には打ち負け感も殆どありません。ただそれでも、バランスはそのままで重量はもうちょっと重くても良い気がしました。Tour90だと重さを生かしてリラックスして振り抜けばドスンと重いボールが打てますが、FSTは積極的に叩かない威力のあるボールは打てない感じです。

またTour90には重さによる慣性力という意味だけでなく、空気抵抗が小さいような 振り抜きの良さもありますが、FSTはそれ程でもありません。FSTのフレームも最近のラケットの中ではかなり薄いので、フラット軌道でもスピン軌道でも、投影面積は小さい部類だと思うのですが…ガットの総延長が長いからですかね?何れにせよTour90は、重さとの相乗効果でリラックスしたまま強烈なショットが打てます。

もっとも、最初はついつい力んでしまうFSTも、スカッシュのように一回り軽いラケットとボールでプレイしているつもりで打つと、リラックスして打てるようになります。勿論、同じくリラックスしてクリーンヒットした時のボールの威力は重いTour90の方があると思いますが、それが出来るのはある程度時間に余裕がある時だけでしょう。対処時間が短い時に重めのラケットを素早く的確に操作するのは困難ですから。軽いラケットで急場を凌いで、余裕がある時に思いっきり振る方がトータルで簡単という考え方もできます。

ようは威力と操作性のバランスを何処に持ってくるかですが、そのバランスは最初に感じたようにTour90とFSTの中間辺りが私にはベストではないかと思います。ただこれは対戦相手のレベルやプレースタイル、自分のその日の調子、あるいはコートサーフェイスによっても変わってくるでしょうから、ゲームの中で経験を積んでいくしかないでしょうね。その時の状況に応じてラケットを使い分けたら(公式試合ではNGか?)相手を翻弄出来るかもしれません。その前に自分が翻弄されるかも知れませんね。

これまでの考察

これまで沢山試打してきた感想や、同じラケットでガットを換えた場合の違いなどを元に、まとめを箇条書きにしてみました。

ポリガットとナイロンマルチは依然打感が明確に違うので、試打ラケットの評価は張ってあるガットも十分考慮すべき。

ラケットの打感(振動的に硬いか柔らかいか)はガットの種類と大いに関係するが、全般的なしなり感やミスヒット時の打感の変化(厚ラケは急にガツンと来る)は主にラケットの特性と考えられる。見極めは難しいが。

重量バランスはスイングそのものに影響する。なのでガット次第である程度調整可能な打感よりも、重量バランスを重視すべき。

スウィートエリアの実用上の(体感的な)大きさは、使用者にとっての取り回しの良し悪しに左右される。

ラケットメーカーの宣伝する商品コンセプトや対象プレーヤーは全くあてににならないと考えるべき。時にはスペックまでもが現実を反映していない。 それらはあくまで新製品を売らんが為の方便である。

他人のレビューもメーカーの宣伝よりは参考になるが、レビュアの感性やスタイルが読者に近くないとやはりあてにならない。兎に角、試打してその人が感じた事が全て。Don’t think, feel!

スペック

今回は今まで試した全てのラケットに登場してもらいました。

※1:ガット、グリップテープを含む

※2:私のプロスタッフツアー90を基準に何㎜ずれているか(先端方向がプラス)

スペック重量はこれまでの最軽量であるピュアドライブ・チームに次ぐ軽さです。実測重量も同様に、軽さ歴代2位の308gでした。バランスポイントは軽さの割には手元寄りですが、実際に持つとそうでもなく普通にトップヘビーに感じました。そこで何時ものように自分でバランスポイントを探ってみると、私のTour90より15mmほど先端で釣り合いました。試打ラケットには通常巻いてあるグリップテープが巻いてなかったせいもあるかもしれませんが、それでも大体Vcore100と似たようなバランス感・スイングウェイトだと思います。

あとフレームの厚みは24mmもあり、Pure driveやVcore100と並んで私が試した中では最も厚い部類です。しかしWilsonのプロモーションビデオで、腕で押さえてしならせる実験をやっていましたが、猛烈にしなりますね。私も控えめに真似したところ、確かに然程力を加えなくても結構撓りました。試しに私の薄ラケTour90でもやってみましたが、実はこれも想像以上に撓りました。でもClashの方がやや軽い力で撓るようです。

試打レビュー

前置きが嘗てないほど長くなってしまいましたが、ようやく試打レビューです。一言で言うと、近年の厚ラケの中では傑出してスウィートな打感でした。と言っても薄ラケを愛用する私からすれば、巷で言われるようなラケットが凄くしなる感じというよりは、タッチが柔らかくボールをホールドして運べる感覚です。このタッチを実現している製品は薄ラケ以外で出会ったことはありません。リムのたわみだけで柔らかさやホールド感を出そうとしても限界があるんですね。やはりラケットはある程度しならないと。

勿論、しなりすぎて非力かというとそんな事はなく、むしろ相当パワフルです。これまで試したパワー自慢の厚ラケ達より楽にマッシブなボールが打てます。また、ホールド感があるということはスピンのかかりも素晴らしく、高さ・方向・スピン量を自在にコントロールできる感じです。タッチだけでコントロールできるラケットは当然ボレーも打ちやすいですし。

これだけ打ちやすいと私のTour90はもう打てないんじゃないかと思いつつTour90に戻してみると、何と更に柔らかい打感で軽々と飛ぶではないですか。軽いClashで打ってるうちに脱力して速いスイングをするようになり、そのままのスイングでTour90を使ったようです。

で再びClashに持ち替えると、遥かに低いヘッドスピードでかなりパワフルなボールが打てる事に気付きます。ただ、もっと速く振ったら更に強烈なボールが打てるかと言うとそんな事は無いんですね。60%のスイングでほぼ100%のボールが打てるけど、100%のスイングでも103%くらいの威力にしかならない感じです。MIDIキーボードに喩えると、6割のベロシティーで音量マックスになり、それ以上は幾ら強く弾いても同じ設定みたいなものです(分かる人にしか判らない喩えですみません)。

それと、夢中になって打ちまくったせいもあると思いますが、ソフトな打感と強いパワーアシストの割には、打ち疲れている事に気づきました。軽さのせいかそれとも面剛性の高さ故か、ミスヒットした時に厚ラケ特有のガツンとした鋭い振動を感じます。そのため、打ち負けないように無意識に力が入っているのかも知れません。ただ誤解なきよう言っておくと、同程度の重量なら最も打ち疲れしないラケットだと思います。ピュアドライブなんてこんなもんじゃすみませんからね。

なので次回はより重く、もう少しハードヒットに耐えうるのではないかと思われるClash100Tourを試してみたいと思います。

考察

薄ラケの打感を再現し、尚且もう少し軽くてもう少しパワーアシストがあれば理想だなと思っていた私にとって、Clashのようなラケットの登場は大歓迎です。これまで試打したラケットがイマイチしっくり来なかった理由は、柔らかさをアピールしていてもそれは面剛性の話であって、全体のしなりは殆どなかったからだと判りました。

ただ数週間経った今振り返ると、Clashの半分は薄ラケですがもう半分は厚ラケだなと感じます。これはメーカーの狙い通りですが、私には非常に低い曲げ剛性と非常に高いねじり剛性のギャップが極端すぎて、ややチグハグな印象が残りました。例えば、ミスヒットをした時に突然硬さが顔を出すところとかです。

因みに私のTour90は、軽く振ったらそれなりにしか飛びません。試しにボールを軽くリフティングすると、実はClashどころか他のどの厚ラケより跳ねないというか、反発力が弱く感じるのがTour90です。ただスイングを速くしていくと、それに比例して球速が増していきます。しかも、速く振るほど打感がソフトになり弾力性が増しているように感じるのです。またフェイスの左右方向にミスヒットすると確かにブレるのですが、その御蔭で衝撃が吸収されているし、実は方向性もそれほど狂いません。

なのにどのラケットメーカーも、『しなり・ブレ=パワーロス』という厚ラケ理論に囚われすぎのように思います。確かに、万力でラケットを固定しボールをぶつけるような試験方法だと、ブレが少ないほど反発係数も高いでしょう。しかし人間がボールを打つ場合、ラケットを完全に握りしめている訳ではないし、リストも肘もインパクトで多少動く筈。前腕-上腕-胸という有限の質量のパーツが、柔軟なジョイントで繋がって複雑な運動をしている訳です。

ですからラケットを地面に固定したような試験環境(シミュレーションなら物理モデル)では、現実との乖離が大きすぎて殆ど役立たないんじゃないでしょうか。せめてゴルフのスイングロボット のように、手と上腕だけでラケットを振るような実験機器が必要だと思いますけどね。

厳し目のまとめになってしまいましたが、これは勿論Clashが悪いという意味ではないです。むしろClashは、しなりは悪という厚ラケ理論の呪縛から片足だけ抜け出しているわけですから、願わくばもう片方の足(ねじれも悪)も抜け出して欲しいと思うのです。

私の長いラケット選びの旅もようやく終わりの時が来ました。そう、遂に購入したのです!

Bladeを試打した後、打感は最高だけどトップヘビー過ぎで私には使いこなせる気がしませんでした。そこで何時も試打ラケットを借りているショップのご主人に「昔のようなトップライトなラケットはもう無いんですかね?」という話をしたら、店内にある様々なラケットの中から探し出してくれたのがこのBurn FST99Sです。

しかしただのBurnなら有名ですが、Burn FSTというモデルは他の店舗でもWilsonのサイトでも見たことが有りませんでした。ネットで調べると2016年に発売されたモデルで既に生産終了になっていました。バリエーションとしてはBurn FST 99 というノーマルバージョンとBurn FST 99S というより軽量でストリングパタンが特殊な(縦糸*横糸=18*17)モデルがあります。

両モデル同時にお借りましましたが、一見キワモノ的な99Sの方が断然気に入りました。ストリングパタンは特殊でも打感は良い意味で普通だし、何しろ断然トップライトなのです。しかも旧モデル故に定価の半額に値引きしてくれるといいます。喉から手が出そうでしたが、一応気になっていたClash98を試打し、99Sの方が良いことを確認してから購入しました。

なのでこのレビューは殆どがこのFST 99Sに関するもので、同時に借りたノーマルのFST 99についてはあまり触れておりませんがご了承ください。

外観/スペック

下の写真で上にある黄色いガット(ルキシロン・4G)の方がノーマルのFST99で、下のグレーのガット(ルキシロン・アルパワーラフ)がFST99Sです。

フレーム自体は全く同じにしか見えませんが、99Sのガットは縦糸の間隔が極端に狭く(密度が高く)なっており、逆に横糸は本数が少なく間隔が広くなっています。結果的に縦横の糸が作る長方形が異様に縦長であることが分かるでしょう。こうしたストリングパタンは他の製品でも時々見られますが、ボールを擦るスイングをした時(スピンを掛けたい時)に縦糸がより撓みやすくなり(恐らく抵抗となる横糸が少ないから)、それが戻る時にボールにより強い回転を掛ける「スナップバック効果」を狙ったものらしいです。

ただノーマルと表現したFST 99の方も、スペックを見ると18*19というストリングパタンで通常のパタン(16*19)より縦糸が多いんですね。つまり縦糸の本数は99S(18*17)と同じですが、中央部分の縦糸の間隔は99Sの方が明らかに狭いです。よく見ると99Sの縦糸は中心付近が密で外側が疎なのに対し、99の方は縦糸がより均一に広がっていますね。

フレームの厚みはBladeより僅かに薄い感じで、試打した中ではトップクラスの薄さです。しかもリムの断面が菱形っぽいので空気抵抗も少なそうです。

さてスペック比較ですが、今回もやや特殊なスペックのラケットなので、今まで試した全てのラケットに登場してもらいました。

先ず無印のFST99は重量もバランスもツアーモデルとしては標準的。実測重量も335gでこの中では一番重い部類です。一方FST99Sは重量はスペックも実測も黄金系。しかし他と大きく違うのがバランスポイントがダントツで手元にある(トップライト)という事です。実測でもなんと私のTour90とぴったり一致しました。

試打レビュー

先ず室内でリフティングしたところ、FST99はかなり柔らかいというか粘りのある打感でした。これはフレームが薄く靭やかで重量も割とあるからだと思いますが、張ってあるガット(4G)もポリエステルにしては相当靭やかで弾力性があるんだと思います。ただボールを打つとビーンというサスティーンの長い音がします。グロメット付近がビビってるような気もしましたが、多分このガット自体の音でしょう。

グランドストロークでも靭やかさやホールド感は変わりませんが、やはりスイングウェイトが私には重すぎです。ドスンドスンとフラットドライブのボールを打つ以外、様々なスピンやコースの打ち分けが出来ないというか試す気が起きません。

という訳で、早々に切り上げてFST99Sの試打に移りました。兎に角軽さが素晴らしく、手首への負担が少ないし取り回しが良いのでミスヒットが少ないようです。勿論、重量は軽いけどトップヘビーな「ゴールデンスペック」とは似て非なる軽さです。バランスは最高(だけど打感が硬すぎ)だと思ったVcore Pro 97を全般的に10%ほど軽くした感じでしょうか。

打感はコンコンと固く淡白な感じですが、これはアルパワー(柔らか系ポリのはしり)が今となっては割合硬い部類のガットなのかもしれません。しかもこの個体はガットを張ってから3年近く経っていますから、張りたての頃の弾力性も反発力も無くなっているはずです。

ただその割にはボールの飛びは悪くないと思いました。打感にしても同じく上述のVcore Pro 97と比べたら全然柔らかいです。実は念のため時間を空けて2回目の試打をしたのですが、同時に借りたガット張りたてのPS 97CVと比べても打感は柔らかかったです。特にミスヒットした時のガツンと来る厚ラケ的な衝撃がFSTには無いので、実質的なスウィートエリアはこれまで試したどのラケットより大きく感じます。

というわけで、購入後のレビュー に続きます。

Clash100とTourの大々的なデビューの数ヶ月後に、早くも追加モデルが登場しました。前回のレビューに書いたように「Clash100は軽すぎ/柔らかすぎ、Clash 100 Tourは重すぎ/硬すぎ」と感じたので、より小さいフェイスで取り回しが良く、薄めのフレームでより靭やかであろうClash98を試打してみました。

スペック

今回は他のClash兄弟と競技系のモデルを比較対象に選びました。また今回から、実測バランスとして私のProStaff Tour90を基準にして何mm先端で釣り合うかを追記しました。

※Pro Staff Tour90のバランスポイントを基準にしてそれより先端寄り(トップヘビー)なら+(プラス)。?マークが付いているものは測り忘れたので感覚的な数値

さて上の表の通り、重量・バランスともにClash 100 Tourと全く同じです。実測重量は全く同じでしたが、バランスポイントは何故かClash98の方が6mmほど先端にありました。フレーム厚はもっと薄いのかと思いきや、何と0.5mmしか変わりません。両者同時に借りたわけではないので直接比較ではありませんが、比べたところで見た目で違いが判るとは思えません。

張ってあったガットはバボラのブリオ135(テンション50P)でしたが、これってナイロンマルチなんですね。このショップの試打ラケットはポリエステルガットが張ってあることが多く、ナイロンの場合もモノフィラメントばかりだったので珍しいです。しかも135(1.35㎜)というゲージはかなり太い部類なので、柔らかくて飛ばないガットということになります。

試打レビュー

第一印象は撓りやホールド感が適度にあって、なかなか打ちやすかったです。Clash100ほど軽くも柔らかくもないがClash100Tourほど硬くもなく(ガットのせいもあるでしょう)、正に中間的な性格。パワーアシストはClash100ほど強力ではありませんが、太くて飛ばないガットの割には十分パワフルだと思います。フェイス面積はたった2平方インチ小さいだけですが、取り回しが良いというか速いスイングが出来そうな感じです。

ただスイングウェイトはやはり重いですね。Clash100Tourは実測重量/バランス共にPS Tour90と同じだがスイングウェイトはより重く感じる(恐らく空気抵抗が大きいせい)と書きましたが、Clash98は重量自体によってそれより更に重く感じます。また、上でClash100Tourほど硬くないと書きましたが、柔らかいナイロンマルチガットに加えて、バランス的にトップヘビーだからかも知れません。つまりフレーム剛性自体はClash 100 Tourと変わらないんじゃないでしょうか。

だから今日的なトップヘビーなバランスを好む人にとってはClash98の方が100/Tourよりシックリ来ると思います。重めのスイングウェイトや適度に柔らかい打感という意味では、丁度他社のツアーモデル(プリンスのTour95とか)に近いかも知れません。Wilsonの製品の中では、ProStaff 97CVと似たようなスイングウェイトで厚ラケらしい剛性感の高さを持ち、なおかつしなり感がより強いのがClash 98ではないでしょうか。

ただ個人的には、Clash100/Tourが近年のラケットとしては珍しくトップライトなのが気に入ってたので、Clash98だけがトップヘビーになってしまったのは残念です。硬さも重さもClash100と100Tourの中間が良いと思ったんですが、それだと違いが微妙過ぎて商品企画としては成立しないんでしょうか?なので、もし私がClash3兄弟の中から選ぶなら、やや頼りない感じはするものの一番Clashらしいノーマルの100にすると思います。

ノーマルのClash100は打感は期待通りだったけど軽すぎると感じたので、より重いClash100Tourを試してみました。

スペック

このラケットはどのカテゴリにも属さない特殊なスペックなので、比較対象として今まで試した全てのラケットに登場してもらいました。

先ず重量は、スペック上は又もや横並びの310gですが、実測では326gとツアーモデル中最軽量でした。バランスポイントは306mmと全モデル中一番手元にあります。実際持ってみると、確かにPrinceやDunlopの製品ほど重々しく感じませんが、何故かより重くバランスが先端にあるハズのPro staff 97CVより重く感じます。

写真はノーマルのクラッシュのものを流用していますが、外観やサイズはTourも全く同じだそうです。使用ガットはClash100と同じイチバン127(ナイロンのモノフィラメント)。テンションは52ポンドとなっていました(ノーマルClashは50ポンドでした)。

試打レビュー

先ず打感ですが、あれほどソフトだったノーマルのClashとうって変わって、わりとガツンと来る硬めの打感でした。ホールド感もそれほど無く、私には普通の厚ラケと大差ないように感じました。これだとプリンスやダンロップのボックス断面のツアーモデルの方が、面剛性を含む全般的な硬さは若干柔らかいように思います。

スイングウェイトも上述の通り、スペックの割には重く感じました。私のTour90の方が実測重量で10gほど重く、実測バランスPはほぼ同じ位置なのに、不思議なことにClash 100 TOURの方が鈍重に感じるのです。試しにピックアップウェイト(振らずにグリップ部分で持つだけ)をジックリ比較してみると、両者同じような重量感でした。

ピックアップウェイトとスイングウェイトは別の指標(物理単位)なので違っていても不思議はないですが、それでもこんなに差がつくのは何故だろうと考えた時、Clashは振った時の空気抵抗がTour90より大分大きい事に気付きました。

理論上は、完全にフラットなショットなら、フレームの全面投影面積が小さくラケットの進行方向に長い(分厚い)厚ラケの方が空気抵抗は少ないはずです。しかし、実際にはストロークでもサーブでもそれなりにスピンを掛けるわけで、その場合フェイスに対して斜めにラケットが進みます(しかも基本的にスピン量が多いショットほどヘッドスピードが速い)。そうすると厚ラケの平たい断面に対して斜めに空気が流れる事になり、小さな正方形断面の薄ラケより空気抵抗が大きくなる筈です。

なのでClash Tourは振り抜くのを諦めて、ゆっくり丁寧に振るとパワフルで安定したショットが打てます。これはピュアドライブのように硬い典型的な厚ラケでも同じでした。今日の厚ラケはいくら軽くても空気抵抗でヘッドスピードが制限されるので、ゆっくり丁寧に打つ(それでもパワーは出る)のが鉄則のようです。

それともう一点気づいたのは、ノーマルのClashよりは一回り重い筈なのに、ボールに対する打ち負け感はさほど変わらないという事です。打ち負け感とはラケットの軽さによるブレや振動だと思っていましたが、そうとは限らないようですね。では何が原因かというと、恐らくねじり剛性の過剰な高さだと思います。打ち負け感を覚えるのは特にラケットの左右にミスヒットした時ですが、その際ラケット自体は確かに捻れないので、その分手首に衝撃(ねじりトルク)が伝わり結局ぶれてしまうのではないでしょうか。

その点薄ラケはミスヒットで捻れるんでしょうけど、その御蔭でラケットがねじりトルクを吸収し、腕に伝わる衝撃を緩和しているように思います。体感上のスウィートエリアが高剛性な厚ラケも低剛性な薄ラケもさほど変わらないのは多分この辺が理由でしょう。ブレとかエネルギーロスを考える時には、ラケットだけではなく腕の関節で起きるロスも含めて考える必要があると思います。

なのにメーカーは何故「高剛性=高性能」のように宣伝するのでしょうか?それは他のレビューでも書いているように、恐らくラケットを万力で固定してそこにボールを当てるような実験方法のせいだと思います。或いはその実験によって導き出された「捻れない・しならないラケットほどパワフルかつコントローラブル」という厚ラケ信仰の弊害でしょう。

それに対して、「しなりは必ずしも悪ではない」という考え方で生まれたのがClashです。更に私がClashを試打して得た所見は「しなりは勿論、ねじれですら必ずしも悪ではない」というものです。つまり普通の薄ラケ(無ければ中厚)で良いじゃんという何時もの結論に戻ってしまいます。Wilsonの現行のラインナップでは、Clash程しならないけど捻れはもっとあるというBladeがベストになりますね。

最後になりましたが、ClashのノーマルとTourを比較したら私はノーマルの方が好きです。最初にノーマルを試打した時は、若干軽すぎ・しなりすぎかなと思いましたが、TourはClashらしさを消しすぎで普通の厚ラケみたいだし、重くしたメリットも見いだせないからです。

(今回はいつもの「試打レビュー」と「考察」が一緒くたになってしまったので、項目としては分けていません)

遂に話題のクラッシュを借りることが出来ました。先ずはTourではないノーマルのClash100のレビューです。

コンセプト

このラケットは「革命的」らしいので、製品のコンセプトについて少し触れておきます。ウイルソン自身の宣伝も含めやや表現が錯綜している感がありますが、要は次のように言い表せると思います。

柔らかな打感とコントロール性を得るためには、ラケットは何処かで撓む必要がある。

しかし、パワーと安定性を得るためには、ミスヒットした時の面振れは極力抑えたい。

これを実現する為にどういう特性にしたかというと;

(フレームを横から見たときの)曲げ剛性がかつてないほど低い(ウッドラケットより低い)

(グリップ軸周りの)ねじり剛性は近年の厚ラケの中でも高い方

という話だと思います。

もっともここでいうミスヒットとは、正確にはラケットフェイスの左右に外した場合で、縦方向(手元や先端)に外した場合はこの特性だとブレが大きくなる筈です。しかし近年のラケットのスウィートスポットは大抵フェイスの先端付近にある一方で、フェイスの手元に当たったとしてもラケットの重心に近いので大きくはぶれません。だから左右方向のブレだけ抑えればOKという事でしょう。

構造的にはクルマのアンチロールバーのように、スロート部分の左右が同位相に動く場合は大きく動き(しなり)、逆位相に動く場合はその動きを規制すれば良いわけです。それをやっているのが恐らくスロートの内側の盛り上がった部分でしょう。これで特許を取ったと言ってますが、プリンスの昔の「デカラケ」のように、スロート部分に横に一本ブリッジを通すだけでも同様の効果が得られると思いますけどね。

スペック

今回は今まで試した全てのラケットに登場してもらいました。

※使用ガット:イチバン127(ナイロンのモノフィラメント)。テンションは50ポンド。

スペック重量はこれまでの最軽量であるピュアドライブ・チームに次ぐ軽さです。実測重量も同様に、軽さ歴代2位の308gでした。バランスポイントは軽さの割には手元寄りですが、実際に持つとそうでもなく普通にトップヘビーに感じました。そこで何時ものように自分でバランスポイントを探ってみると、私のTour90より15mmほど先端で釣り合いました。試打ラケットには通常巻いてあるグリップテープが巻いてなかったせいもあるかもしれませんが、それでも大体Vcore100と似たようなバランス感・スイングウェイトだと思います。

あとフレームの厚みは24mmもあり、Pure driveやVcore100と並んで私が試した中では最も厚い部類です。しかしWilsonのプロモーションビデオで、腕で押さえてしならせる実験をやっていましたが、猛烈にしなりますね。私も控えめに真似したところ、確かに然程力を加えなくても結構撓りました。試しに私の薄ラケTour90でもやってみましたが、実はこれも想像以上に撓りました。でもClashの方がやや軽い力で撓るようです。

試打レビュー

前置きが嘗てないほど長くなってしまいましたが、ようやく試打レビューです。一言で言うと、近年の厚ラケの中では傑出してスウィートな打感でした。と言っても薄ラケを愛用する私からすれば、巷で言われるようなラケットが凄くしなる感じというよりは、タッチが柔らかくボールをホールドして運べる感覚です。このタッチを実現している製品は薄ラケ出会ったことはありません。リムのたわみだけで柔らかさやホールド感を出そうとしても限界があるんですね。やはりラケットはある程度しならないと。

勿論、しなりすぎて非力かというとそんな事はなく、むしろ相当パワフルです。これまで試したパワー自慢の厚ラケ達より楽にマッシブなボールが打てます。また、ホールド感があるということはスピンのかかりも素晴らしく、高さ・方向・スピン量を自在にコントロールできる感じです。タッチだけでコントロールできるラケットは当然ボレーも打ちやすいですし。

これだけ打ちやすいと私のTour90はもう打てないんじゃないかと思いつつTour90に戻してみると、何と更に柔らかい打感で軽々と飛ぶではないですか。軽いClashで打ってるうちに脱力して速いスイングをするようになり、そのままのスイングでTour90を使ったようです。

で再びClashに持ち替えると、遥かに低いヘッドスピードでかなりパワフルなボールが打てる事に気付きます。ただ、もっと速く振ったら更に強烈なボールが打てるかと言うとそんな事は無いんですね。60%のスイングでほぼ100%のボールが打てるけど、100%のスイングでも103%くらいの威力にしかならない感じです。MIDIキーボードに喩えると、6割のベロシティーで音量マックスになり、それ以上は幾ら強く弾いても同じ設定みたいなものです(分かる人にしか判らない喩えですみません)。

それと、夢中になって打ちまくったせいもあると思いますが、ソフトな打感と強いパワーアシストの割には、打ち疲れている事に気づきました。軽さのせいかそれとも面剛性の高さ故か、ミスヒットした時に厚ラケ特有のガツンとした鋭い振動を感じます。そのため、打ち負けないように無意識に力が入っているのかも知れません。ただ誤解なきよう言っておくと、同程度の重量なら最も打ち疲れしないラケットだと思います。ピュアドライブなんてこんなもんじゃすみませんからね。

なので次回はより重く、もう少しハードヒットに耐えうるのではないかと思われるClash100Tourを試してみたいと思います。

考察

薄ラケの打感を再現し、尚且もう少し軽くてもう少しパワーアシストがあれば理想だなと思っていた私にとって、Clashのようなラケットの登場は大歓迎です。これまで試打したラケットがイマイチしっくり来なかった理由は、柔らかさをアピールしていてもそれは面剛性の話であって、全体のしなりは殆どなかったからだと判りました。

ただ数週間経った今振り返ると、Clashの半分は薄ラケですがもう半分は厚ラケだなと感じます。これはメーカーの狙い通りですが、私には非常に低い曲げ剛性と非常に高いねじり剛性のギャップが極端すぎて、ややチグハグな印象が残りました。例えば、ミスヒットをした時に突然硬さが顔を出すところとか です。

因みに私のTour90は、軽く振ったらそれなりにしか飛びません。試しにボールを軽くリフティングすると、実はClashどころか他のどの厚ラケより跳ねないというか、反発力が弱く感じるのがTour90です。ただスイングを速くしていくと、それに比例して球速が増していきます。しかも、速く振るほど打感がソフトになり弾力性が増しているように感じるのです。またフェイスの左右方向にミスヒットすると確かにブレるのですが、その御蔭で衝撃が吸収されているし、実は方向性もそれほど狂いません。

なのにどのラケットメーカーも、『しなり・ブレ=パワーロス』という厚ラケ理論に囚われすぎのように思います。確かに、万力でラケットを固定しボールをぶつけるような試験方法だと、ブレが少ないほど反発係数も高いでしょう。しかし人間がボールを打つ場合、ラケットを完全に握りしめている訳ではないし、リストも肘もインパクトで多少動く筈。前腕-上腕-胸という有限の質量のパーツが、柔軟なジョイントで繋がって複雑な運動をしている訳です。

ですからラケットを地面に固定したような試験環境(シミュレーションなら物理モデル)では、現実との乖離が大きすぎて殆ど役立たないんじゃないでしょうか。せめてゴルフのスイングロボット のように、手と上腕だけでラケットを振るような実験機器が必要だと思いますけどね。

厳し目のまとめになってしまいましたが、これは勿論Clashが悪いという意味ではないです。むしろClashは、しなりは悪という厚ラケ理論の呪縛から片足だけ抜け出しているわけですから、願わくばもう片方の足(ねじれも悪)も抜け出して欲しいと思うのです。

私の中ではバボラは典型的な厚ラケで、硬くてキンキン弾くというイメージは、2004年頃に試打したバボラのラケットによるところが大です。

しかし最新のラケットを幾つか打ってみて、硬さと厚さは比例しない(ヨネックスなんかはむしろ反比例する)事が判りました。また2018年モデルのピュアドライブはかなり打感が柔らかいというレビューが多いので、私も打ってみる事にしました。

本当はノーマルのピュアドライブから試そうと思ったのですが生憎貸出中だったため、少し軽いピュアドライブ チームと更に軽いピュアドライブ ライトを借りてみました。結果的に両者はかなり似ていたので、合同レビュー(1記事)にしてみました。

スペック

スペック比較表が毎回増えてちょっと長くなりすぎたので、今回はピュアドライブ兄弟と参考比較としてVcore100だけ記載しました。

一番上のピュアドライブ・ライトは何と270gしかなく、チーム→ノーマルへ行くにつれ15gづつ重くなります。バランスPは当然ライトが最も先端寄りの330mmで次のチームが320mmですが、ノーマルも同じ320mmなんですね。ということはチームは軽い割には先端寄りのバランスではなく、その意味では私好みです。

一方実測重量ですが、ライトの方は前人未到の285g(ガット含む)と出ました。ラケット単体が軽いのは確かですが、通常は25gほど重くなる装備重量(ガット等を含む)が15gしか重くないのは、何時ものオーバーグリップテープが巻かれていないからでしょう。同じくチームもグリップテープ単体重量から15gアップの300gで歴代2位の軽さでした。

因みに見た目というか形状という意味では、チームとライトは全く一緒ですね。フェイスの形状やサイズ、横から見た時の厚みも全く同じにしか見えませんでした。カラーリングも同じで違うのはグリップの色だけです。なのに重さが違うという事は、中空のフレームの肉厚が違うんでしょうね。こんなに軽くしてもこんなに高剛性に出来るとは、CFRP恐るべしです。

試打レビュー

先ずピュアドライブ・チームから、スウィングウェイトはVCORE100のヘッドを更に軽くした感じで相当軽いですね。なのにパワーはVCORE100に勝るとも劣らない。私が体感した中では史上最強のパワーウェイトレシオです。ただ打感は世評に反して全然柔らかいとは感じませんでした。シャキシャキと甲高い振動でホールド感は希薄、ラケット全体の撓りもゼロという典型的な厚ラケでした。

そしてピュアドライブ・ライト、借りてから素振りもせずに打ち始めたのですが、不思議なことにチームと然程変わらない打球感でした。ただ僅かながらボールに対して打ち負け感が強く、チームでも軽すぎるほどなのにそれより更に軽いラケットは少なくとも私には不要だと思いました。ライトだけ返却期限短かったこともあり。試打は初日で終了しました。

さてチームに話を戻すと、これも軽さ故の打ち負け感はありますね。加えて打感が淡白なので、もっとフェイスを撓ませてホールド感を得ようとハードヒットしすぎてしまいます。その結果、広いフェイスの割にミスヒットが多く、打感が硬い→打ち負け感→ハードヒットという悪循環に陥ったようです。

実はこの自己分析に至ったのは、試打初日から数日空けた2日目でした。ふとしたことから、かなり軽く打っても結構飛ぶ事に気づいたので、何時もと同じスイングを心がけるとちゃんとコントロールされたパワフルなボールが打てるではないですか。そう、ピュアドライブはより重いラケットと同じ打ち方で、同じ威力のボールが打てるラケットなのでした。

逆に言うと、軽いからと言って普段よりスイングスピードを上げ、尚且スウィートスポットで打てたとしても、球速が上がる訳ではないようです。同様にトップスピンをグリグリかけてやろうと、速いワイパースウィングをしたところで、大してスピンがかかるわけでもありません。むしろナチュラルスピン狙いで厚めに当てた方が、スピードとスピンのバランスが良いボールが打てるようです。

とは言え、普段より明らかに軽いラケットを普段と同じスイングで振るのは、意外と難しいんですよね。本当はもっと速く振れるのにそれを自制するわけですから、ある意味ストレスフルです。まあ、ある程度慣れてくると普段のTour90が鈍重に感じましたが、それでもピュアドライブ・チームは私には軽すぎてコントロールし辛いです。じゃあ間をとってノーマルのピュアドライブなら良いんじゃないか?と思いきや、店頭でガットを張ってないノーマルをちょっと振ってみたところ、Vcore100と比べてもトップヘビーに感じました。

それと打感ですが、普段のスイングで打つようにしてからは多少フェイスの撓みを感じるようになり、これが世に言う「柔らかさ」かと思いました。しかしそれでも、これまで試打したラケットの中では最も硬く、球離れが良すぎると感じました。2018年のピュアドライブは打感が柔らかいとは言っても、それは「これまでのバボラと比べれば」という意味みたいですね。

考察

今回初めて、黄金スペックより更に軽いラケットを試した訳ですが、それで判ったのは「パワー的に十分ならラケットは軽いほど良い」とは限らないと言うことです。適切なスイングを無意識に確実に行う為には、ある程度の重さは必要なんですね。それにいくら軽量でパワーが有ると言っても、重量が軽いほどオフヒットでブレる、つまりスウィートエリアが狭いというのが基本原則なはずです。

メーカーのテストではグリップ部分を万力のようなもので固定し、それに空気砲でボールをブツケて跳ね返ったボールの速度や方向性を評価するらしいので、その場合ラケットの重さは関係ない筈です。しかし、人間がボールを打つ場合は、ラケットと腕が手首や肘などで柔軟に繋がった状態でボールにぶつかって行くわけですから、ラケットの重さはボールの威力に少なからず影響を与えるでしょう。

また打感については、Vcore100が思いの外柔らかかったので厚ラケも良いかなと思いましたが、厚ラケの本流であるバボラを打ってみて、やはり私の性には合わないんだと思いました。他のラケットメーカーも、色々な製品や新技術を発表しながら、何処かバボラの背中を追ってるような気がしますが、少なくとも重量とバランスくらいは「黄金スペック」から脱却してほしいです。

前回借りたVcore100は厚ラケらしからぬ柔らかい打感でしたが、手元が軽いタイプのトップヘビー(つまりボトムライト)なのが個人的に違和感がありました。そこで、同じシリーズでもう少し手元にバランスポイントが有るVcore98を借りてみました。

スペック

Vcore98にはLGという軽量バージョンがありますが、私が試打したのはノーマルのGの方です。ガットはアスタポリ130でテンションは確か50ポンドでした。

所謂「黄金スペック」であるVcore100に対してVcore98は重量が5g重く、バランスポイントは5mmだけ手元にあります。大凡の目安として『バランスポイントが1mm増える(先端に行く)と重量が1g増えたのとほぼ同じスイングウェイトになる』そうなので、それに従えばVcore98とVcore100のスイングウェイトは同程度ということになりますね。

しかし実際に持ってみると、Vcore100よりは手元に重心があるのは判るものの、トップライトというわけではなく意外と重たいです。実測重量も335gですから、所謂ツアースペックと同じくらい。スペック重量(フレーム単体)が305gなのに、ガットとグリップテープで30gも重くなるのはちょっと不可解です。また簡易バランス測定では、私のTour90より10mmくらい先端に重心があったので意外とトップヘビーですね。

試打レビュー

簡易データ通り、実際に打ってもスイングウェイトは結構重く感じました。CX200TourやTour95ほど重々しくはないものの、Vcore100と5gの差しかないようには思えないし、ツアースペックのVcore Pro97の方が余程軽快です。

打感はYonexのチャート通り、Vcore100とVcore Pro97の中間という感じです。Pro97のようなキンキンした硬さは無いものの、Vcore100のような靭やかさはなくガッツリ硬い感じです。もっとも、使用ガットがVcore100はナイロンで98がポリエステルだったので、もし同じガットなら差はもっと小さくなるかも知れません。それにしてもフレームが薄いラケットほど打感が硬いというヨネックスの法則は何か狙いが有るのでしょうか?

パワーについては、ちゃんと芯でしっかり捉えていれば、Vcore100と遜色ないと思います。弾力性や反発力に劣るポリエステルガットが張ってある事を考慮すれば、同一条件ならVcore100よりパワフルかも知れません。ただスウィートエリアがちょっと狭いのか(特に左右方向)、ミスヒットするとずっしり重い衝撃を感じ、方向性もパワーも大分ロスしてしまいます。

ショット別で言うと、ストロークはグリグリ擦るにはちょっと重すぎるので、フラットスピン系が合うと思います。ボレーもラケットの重さでドスンと打てますが、追い込まれてオフヒットすると逆に自分の手にズシンとショックが来てネットしてしまうでしょう。サーブはヨネックスらしく強力で、フラット系は勿論スピンサーブも悪くないです。

というわけで、Vcore100の打感が思いの外良かったので、この打感でバランスがよりトップライト(ボトムヘビー)なら良いなとVcore98を試したわけですが、なかなか期待通りには行きませんね。打感についてはナイロンマルチ系ガットを張れば個人的には許容範囲になると思いますが、バランスはトップライトとは言い難いものでした。

考察

今回もメーカーが公表するスペックがいかにいい加減か思い知る事になりました。例えば、Vcore98のスペック重量はPro97より5g軽いのですが、ガットを含めた実測重量はVcore98の方が7gほど重かったです。更にバランスポイントはスペック上Vcore98の方が5mmだけ先端にありますが、実測バランスでは10mm以上先端にありました。従って、実際のスイングウェイトは実測値通りVcore98の方が遥かに重く感じます。

一方、ほぼ同じ実測重量であるCX200TourやTour95は、スペック上はバランスPが手元にあるにもかかわらず、何故かもう少し重々しい印象でした。ただ、程度の差はこそあれスイングウェイトが重く感じたこの2製品とVcore98の共通点は、張ってあるガットがアスタポリ130だということです。

「そうか!このガットが重いんだ」と納得仕掛けたのですが、店のスタッフによるとガット一張り(ラケット1本分)の重さは15g程度であり、軽いガットと重いガットの差は全体で2-3gくらいしかないとのことでした。実際店頭で、ガットを張ってないVcore98とPro97を持って少し振ってみると、Pro97の方が軽かったです。するとやはりラケットのスペックが実際と乖離していることになりますね。

以前にも書きましたが、そもそもメーカーが公表するスペックとは、製造上の分散による実測値の平均ではないように思います。下手すると設計上の目標値ですらなく、一種の宣伝文句に過ぎないのではないかと疑っています。例えば、売れ筋狙いの製品は所謂黄金スペック(300g 320mm)で揃え、ツアーモデルなら310g 310mmというように、各社横並びの数値を出してるだけとか。

だから「ラケットはスペックでは判らない、使ってみないと」って事なんでしょうけど、試打するにしてもスペックで目星を付けられないので、片っ端から試していくしかありませんね。というわけで、理想のラケットを探す私の旅はマダマダ続きそうです。

前回、CX200のレビューの最後に書いたように、今回は打感よりも重量配分を重視して試打ラケットを選ぶことにしました。

今まで試した中ではVCORE Pro97が一番トップライトな感じで扱いやすかったので、同じヨネックスでProが付かないVcore95/98/100に着目しました。持った感じはどれも軽めでしたが、フレーム厚は100がダントツで分厚いです。中間的な98は生憎貸出中だったので95か100かで迷いましたが、フレームが薄い95はPro97のように硬い打感を連想させるし、偶には厚ラケ然としたラケットを試すのも良いかなと思って100を借りることにしました。

スペック

先ずはいつもの毎回行が増えていくスペック比較表ですが、今回は初めて他と違います(^_^;)重量は軽めでバランスはトップライトな所謂「黄金スペック」というやつです。

今回張られていたガットは、TOALSON ICHIBAN127 というもので、テンションは50ポンドとなっていました。

バランスポイントはいつもの簡易測定で私のTour90より13mmほど先端にありました。典型的なトップヘビー(正確にはボトムライト)ですね。

試打レビュー

先ずビックリしたのが、厚ラケなのに打感が柔らかいということです。中厚で柔らかいCX200Tourや95Tourと比較しても良い勝負で、キンキン硬かったVCORE Pro97とは比べるべくもありません。振動的に柔らかいだけでなく、食いつき感もあるのでコントロール性も良好です。キンキン弾くという厚ラケのイメージを覆しています。

それなのにパワーは厚ラケらしく強力で、しっかり当たれば情け容赦の無いマッシブなショットが打てそうです。一方、当たりが悪い時でも、面の方向が合っていればそれなりに返球出来てしまうイージーさもあります。自分のTour90に持ち替えるとまるで板でボールを打ってるようで、クラシカルなラケットだと初めて感じました。

とは言えTour90でも、真芯で捉えればVcore100と遜色ないパワーと、近年のラケットでは味わえないソフトな打感としなり感が得られます。しかし大半のショットは微妙に芯を外してるわけで、その場合のパワーと安定性はVcore100が明らかに勝ります。要はスイートエリアが広いのでアベレージパワーが上がるという事でしょう。軽さと食いつき感と広いスウィートエリアが相まってトップスピンもガンガン打てます。これは今まで借りた他のラケットでは感じなかった事です。

ただ軽いと言っても手元が軽くて先端が重いバランスなので(ボトムライト)、調子に乗って振り回してるとヘッドが走りすぎてしまい、ちょっと手首が痛くなってしまいました。このあたりは個人的に黄金スペックに馴染めない部分で、スピンよりフラット系でドスドス打ち込む方が適してると思います。でもTour90やPro97のボトムヘビーなバランスの方が思い切って振り回せるし、逆に繊細なコントロールもやりやすいと思うんですよね。

ボレーは打ちにくいわけではないですが、ストロークほどイージーではないし、サーブもフラット系は良いけどスピンサーブは勢い余って打ち辛いようい思います。もっとも振り回し過ぎないスウィングを意識してそれに慣れてくれば、サーブについては順応出来そうな気がします。それに、フラット系のサーブが決まった時の「パキン!」という甲高い音は、凄いスピードが出てそうでテンションが上がりますし、相手を音で威嚇できそうです(^^)

考察

厚ラケ=高剛性=打感が硬いと思い込み、ソフトな打感(球持ち感)を求めて出来るだけ薄いラケットを探していた私の苦労は一体なんだったのでしょう?実はヨネックスのサイトでは、VcorePro97のように薄いラケットほど硬いという表示になっていたのですが、理屈に合わないと思って無視してました。でも実際はヨネックスの表記が正しかったようです。

Vcore100が厚ラケなのに打感が柔らかい理由は、ライナーテック のお陰でしょうか?これはフェイスの外側にある縦糸が、通し穴で出来るだけ方向を変えないように、フレームに対して斜めに通し穴を開ける技術らしいですが、それによってガットが動きやすくなっているのでしょう。そう言えばVcorePro にはライナーテックは採用されていませんね。逆にロックブースターというガットを動かなくする技術が採用されているので打感が硬いのかも知れません。

Vocore98 ならライナーテックが採用されているし、バランス的にも100より手元ヘビーなので期待が持てます。人気があるのか何時も誰かが試打していますが、チャンスが有れば次はこれを試してみましょう。

Wilson clashがかなり人気らしく、試打ラケットが出払っていたので、代わりにCX200Tourを借りてみました。CX200シリーズと言えば、少なくともClash登場前なら「打感が柔らかいラケットがいい」と言ったら、大抵勧められる製品だったと思います。

因みに、これの前身であるダンロップの300Gというラケットが昔あって、当時も柔らかい打感だと言われていたのですが、厚ラケに不慣れな私には、硬くてタイミングが取りづらいラケットとしか感じられませんでした。なので今回もそれほど期待していませんでしたが、同じようなプロファイルのプリンスTour95が期待以上に柔らかかったのでCX200も試してみることにしました。

スペック

最初はいつもの、というか毎回行が増えていくスペック比較表です。

並べてみると…また重量とバランスポイントが同じじゃないですか!矢張りTOURと名が付くと(実態はともかく)このスペックにしないといけないという業界の掟が存在しているのでしょう。フレーム厚も粗同じですね。一方、ガットを含めた実際の重量を計ってみると333gと出ました。これは僅差(多分測定誤差の範囲)ながらTour90やTour95より軽い数値です。

ところが試打すると(実は重量計測より先)、体感的には上の2製品より明らかに重いラケットでした(詳しくは後述)。そこで何時もの簡易バランス測定をしてみると、釣り合うポイントがTour90より10mm近く先端にありました。それだけ違うと体感重量が違って当然でしょう。

試打レビュー

先ず打感は評判通り柔らかく、球持ち感もかなり有ります。全体のしなり感は別として、球持ち感やヘッドの撓み感だけで言えば薄ラケであるPro stuff Tour90より柔らかいかも知れません。

ただしスイングウエイトは上述の通り、Tour90より明らかに重く感じます。よって、トップスピンを掛けるには手首への負担感が大きく、自然とフラット系のボールが中心になります。実際フラット系で分厚く当てればドスンドスンと重くて強いボールが打てます。その意味ではTour95と非常に似てると思いました。

単純に飛び・パワーという点では、同じヘッドスピードならTour90より上だと思います。ただ、厚ラケほど飛ぶわけではないのに、スイングウエイトが重いので結構シンドい部類に入ります。だからTour90の方が、パワーそのものはあまりなくても、ヘッドスピードを上げられ取り回しも良いので全般的に楽に感じます。

スイートエリアについては、ボールをリフティングするとウリ文句通りフェイスの先端部分に広がっているのが判ります。ストリングパタンも先端部分が密で、手元部分は横糸がない領域がかなり広いです。だからフェイスの中心から少し手元の方に外すだけで、(左右方向では中央でも)打感が硬くなり「スイート」ではなくなります。

実際にコートで打つと、通常は上述の通り柔らかい打感ですが、時々ビリビリと硬い振動が伝わってきます(ただし方向性と球威はあまり毀損しない)。これは多分、私の癖で普通は先端で捉えているが、時々手元に外していると言うことでしょう。別の言い方をすると、先端にスイートエリアがあるラケットはサーブが打ちやすく逆にボレーがし辛いのですが、このラケットもそれに該当します。

良く似たキャラクタのPrinceのTour95と比較すると、第一印象ではCX200Tourの方が若干軽く感じましたが、打ち続けるとやはり重々しい事に変わりないですね。打感も何方も柔らかいのですが、ダンロップの方がより粘っこく、プリンスの方が僅かながら軽快で率直な気もします。特にダンロップはフェイスの手元で打つと急に硬い打感になるのに対し、プリンスはそれほど極端な差は無かったように思います。

考察

ソフトな打感(球持ち感)と重々しさはセットという構造的な法則でも有るのでしょうか?その球持ち感自体が重々しさを多少助長しているかも知れませんが、素振りだけでも重々しい(スイングウエイトが重い)のは一体どういう訳でしょう?

これまでは自分の薄ラケに近づけようと、今のラインナップの中では最も薄いフレームで、ソフトな打感と球持ち感を謳う製品を求めてきました。しかしそうした製品より、打感が非常に硬いけどトップライトで取り回しの良いVcorePro97の方が比較的好印象だった事を鑑みると、私にとって重要なのは打感よりもウェイトバランスがだと気づきました。だから次回は薄ラケとかツアースペックに拘らず、ウェイトバランス重視で試打ラケットを選んでみたいと思います。

ヨネックスのラケットはだし巻き卵のフライパンみたいな形状に抵抗があって今まで敬遠してましたが、このモデルは現行製品の中で一番薄ラケに近く見えたので試打してみました。

スペック

試打する度にスペック表が下に伸びて行くわけですが(^_^;) 矢張り私のTour90を除いて一番フレームが薄いラケットでした。ただ現物を比較すると、スロート部分は明らかに差がありますが、トップ部分は殆ど同じに見えます。なのでVcoreProはトップに向かってフレームが薄くなってるのかと思いきや、スペックを見ると全周同じ20mmでした。

その他のスペックはどのラケットも申し合わせたように同じですが、VcorePro97は持った瞬間に軽く感じました。バネばかりで計るとTour90より10g近く軽いという結果に。これだけ差があると、製造上のバラツキで偶々軽い固体に当たったというより、実際の平均値に差があるように思えてなりません。この辺はマーケティング的な事情というか、各社ツアーモデルとして売り出す限りは、スペックをこのくらいにしてないとダメだと考えてるんでしょうか?

あとこのカラーリングですが、ベースの色がダークグレーだか濃紺だかとても地味で、差し色である蛍光っぽい赤も細かすぎてよく判りません。更によく見るとひび割れているようなグラフィックが施されています。なので全般的に地味なのにゴチャゴチャした印象で、恐縮ながらウイルソンが言うところのcontaminatedデザインという表現がしっくり来ます。

試打レビュー

実際に打ってもVcore Pro97は明らかに軽く、非常に取り回しがよ良いです。軽いからって打ち負けるとか、パワーがないとは感じません。また四角いフェイスのお陰か、軽い割にスイートエリアは狭くなく、特に先端部に広がってるようです(逆に手元の方はさほど広くない)。そのため、ボレーは操作性が良いし、サーブもシャキシャキ打てます。何よりストロークでビュンビュン振り回せるので、(トップもバックも)スピン系のボールが打ちやすいです。

ただ問題は打感がかなり硬い事です。と言っても厚ラケのような全然しならない感じの硬さではなく、インパクト時の振動が硬いと言えば良いのでしょうか。厚ラケの場合「シャ!」という超高周波振動ですが、このラケットはもう少し低い周波数で減衰もやや遅く、「キーン」と金属的に響く感じかな。

そういう場合の硬さは実は打球音で判断してるというリサーチがゴルフクラブなどでもあり、確かに音から来る印象は大きいかも知れません。ただこのラケットは撓らせて飛ばすコンセプトの割には、ボールのホールド感もあまり無いんですよね。

例えば強いサーブを片手バックでリターンするような場合、Tour90だとボールに当ててからタッチでコントロール出来るイメージですが、Pro97は最初から最後までちゃんと振り抜かないとシッカリしたボールは返せないように思います。まあこれは下がった位置でいつもグリグリ振りまわす、ベースライナー向けのラケットなのかも知れませんが。

考察

試打3本目にして、私が最新のラケットに求める軽くてスピンが掛けやすいラケットに出会いました。四角いラケットは取り回しが悪そうという先入観は全くナンセンスでした。ワウリンカや大坂なおみと言ったヘッドスピードが速そうな選手がヨネックスのラケットを使う理由が判ったような気がします。

だから尚更、打感の硬さが惜しまれます。これはガットの種類やテンションの問題では無いと思います。というのは、試打ラケットに張ってあったのはモノフィラメントとは言えナイロンガットですから(テンション53P)、ポリエステル系と比べたら柔らかいはず。だからこれをマルチフィラメント系のナイロンガットに替えても、それほど打感が変わるとは思えません。

ヨネックスのサイトでも、このモデルは硬さ表示で一番硬い部類になっていたので、やはりラケット自体が相当硬いのは事実のようです。Namdとかいう新開発の高弾性カーボン(何とカーボンナノチューブを繊維表面に付着させた!)の剛性とか振動特性が硬いんでしょうね。球持ち感の少なさという意味では、ロックブースターというストリングの滑りを抑えるグロメットのせいかもしれません。

これはこれで方向性としては有りだとは思いますが、一方でヨネックスは「大きなねじれでボールを掴む 」事によりスピン性能がアップするとしています。つまり素材は硬くしといて形状は捻れやすくしたって…一体何がしたいねん?という(^_^;) チグハグさを感じます。まあ他社でもこういうマッチポンプなコンセプトは時々ありますけどね。

もしこのラケットの軽快さとソフトな打感が両立していたら理想だったのですか、それは無い物ねだりというやつでしょうか。原理的に軽さとスイートエリアの広さは反比例し、ソフトさとブレの少なさ(つまりパワーとスイートエリア)も反比例しますからね。

ならば何処かで妥協する必要がありますが、重さを若干妥協してあとは粗全て満たしているのが私のTour90なのです。手前味噌みたいですが、これが今までに出会ったベストバランスです。聞くところによると、競技志向のベテランは薄ラケ的なラケットを好むらしいので、今でも需要はあると思うんですが、メーカーはもう作る気は無いみたいですね。だから私のTour90がヘタってしまったら、私のテニス人生も終わりかな…(T_T)

イヤイヤ、未だ諦めませんよ。最近Wilsonがクラッシュとかいう名前で、ねじり剛性は高い(面振れが少ない)けど曲げ剛性は非常に低い(打感が柔らかい)というラケットを出したらしいので、今度はそれを試しましょうかね。これもプリンスみたいにスイングウエイトが重かったらダメですけど。

試打ラケット2本目はプリンスのTour95というモデルです。これを選んだのはフレーム厚が薄めのBOX構造であること。LAFINOのレビュー動画では、柔らかいタッチで球持ち感があり、おまけにパワーもあるという評価だったからです。

スペック等

今回もスペックを書き出して、私のPro Staff Tour90そして前回借りたPro Staff 97CVと比較してみました。重量もバランスポイントも殆ど変わりませんね。

ところがラケットを振ってみると、プリンスTour95は私のTour90(名前が似すぎ)より何だか重いです。打感についてはボールをリフティングしてみると、ポリガットを張っている(テンションは53P)にもかかわらず柔らかいフィーリングなので期待が膨らみます。このガットはアスタポリという製品で、ポリエステルの中では柔らかいようですが、それでもナイロンガットと比べると硬くて飛ばないらしいので、やはりラケットの特性自体がソフトタッチなのでしょう。

因みにウイルソンのラケットは、フェイスの何処で打っても打感や飛びがあまり変わらないように、ガットの間隔がフェイスの中心に行くほど狭く(つまり硬く飛びにくく)なっています。しかしこのラケットはどこも同じ間隔のようで、フェイスの中心で打つととても気持ちよくハネてくれます。この感覚は高校の時に使っていたアルミの安いラケット以来です。打感も飛びも良いことからスイートスポットで打った事が判るわけですから、これで良いと思いますけどね。

試打レビュー

さて実際に壁打ちをしてみるとやはり打球感は素晴らしく、今まで試した薄ラケでないラケットの中では最もソフトでホールド感がありました。またパワー(飛びの良さ)もあるので、ドスン・ドスンとフラット系の重い球が打てます。

ただ問題は、重いので振り始めたら止まらないというか、軽く打つのが難しいのです。取り回しが悪いというんでしょうか、追い込まれた時にタッチで強さや方向をコントロールするようなショットは打ち辛いです。後で私のTour90(97CVと比較した時は重く感じた)に持ち替えると、軽々と振り回せるように感じました。

またトップヘビーだとヘッドが走るのでスピン向きとよく言われますが、このラケットには振り抜きの良さは感じられませんでした。勿論スピンをかけるスイングをすればちゃんとかかりますが、振り回すのがシンドいので自然とフラット系のショットが中心になります。サーブもちゃんと当たれば速く重いフラット系が打てますが、スピン系は打ちにくいし軌道やタイミングの微調整も効かないので、入る確率がやや落ちる気がします。

一方スイートエリアは、Tour90と大差ないと感じた97CVとは対称的に、ちゃんと広さが感じられます。フェイス形状がWilsonのように完全な楕円ではなく、先端に向かって少し広がった形状のため、先端方向へのミスヒットに強くなっているのでしょう。そのせいか割合余裕がある状況で打つボレーは、上述の球持ち感の良さも相まって、意外と打ちやすかったです。

考察

というわけで、このラケットを一言で言うと直線番長でしょうか(^_^;) 『スピンだのプレースメントだの小細工は不要。漢は黙ってドッカンフラットで勝負!』的なキャラクタだと思います。私の持ち玉もどちらかというとフラット系なので、決め球にはドッカンフラットは良いでしょう。

しかし、私はフェデラー殿下のように多彩で華麗なテニスを目指しているので、フラットしか打つ気にならないようなラケットでは困ります(^_^;) いやフェデラーでなくとも多彩なスピンコントロールは現代テニスの重要課題になっているようですし、今日のラケット技術の助けを借りて自分でも色んなスピンを打ち分けてみたいと思うわけです。

ただ不可解なのは 、スペック的にも実測(重量)的にもほぼ同じの3本の中で、Tour95だけが重々しいことです。そこで、バランスポイントを家で簡易的に測ってみたところ、TOUR95はTOUR90より5mmほど先端に釣り合うポイントがありました。この差がどの程度大きいのかよく判りませんが、トップヘビーだから重く感じるという方向性は理屈に合います 。

では、このバランスポイントの差(スペックは同じ)を生み出した原因は何でしょうか?多分、張ってあるガットの重量差だと思います。TOUR95のガットは1.30mmのポリガットで、Tour90は1.25mmのナイロンガットですから前者のほうが重いはず。そして張ってあるガットの総延長もフェイスが大きい分だけTOUR95の方が幾分長いでしょう。 一方、 ガットを除いたラケット単体のスペック重量はTOUR95の方が5g軽いので、単純に考えるとガットが5g重いから総重量は同じになり、バランスポイントは先に移動したという事で辻褄が合います。

そうだとすると、Tour95に細いゲージのナイロンガットを張れば、スイングウェイトは幾分かは軽くなる筈です。 ただそれがどの程度なのかというと微妙な気がします。仮に私のTOUR90と同じガットを張ったとしても、総延長は不変(TOUR95の方が長い)なので、そっくり5g軽くなるわけではないでしょう。そもそもこの5gは机上計算であり、実はラケット自体バランスも、製造のばらつきによってスペックよりトップヘビーの可能性はあります。

従って、もしこのPour95を買って軽めのガットを張ったとして、今回試打した個体とどの程度印象が変わるかは、やってみないと判りません。判りませんが、多分このラケットのフラット番長的なキャラクタが変わるほどの変化は無いと思います。

【2019/6月修正版】一連のラケットレビューの最初がこの2018 Pro staff 97CV(白黒モデル)でしたが、約半年後に再び試打したので記事を修正しました。というのも、改めてスペックを見ると比較的トップライトなバランスでフレームもそれほど分厚くありません。だからいろいろ試打して最近のラケットに慣れた(筈の)今であれば、もっと扱いやすく感じるのでは無いかと思ったからです。

スペック

元々は本ラケットと私のTour90しかスペック表に載せていませんでしたが、今回は今まで試打した全てのツアー系モデルに登場してもらいました。

スペック重量はTour90と並んで一番重い315gですが、実測値は330gでプリンスやダンロップのモデルより僅かながら軽かったです。バランスポイントはスペックではTour90より手元にあるのに、ガットを含めた実測では逆に7-8mmほどトップヘビーでした。やはりツアーモデルの全社共通スペックに数値だけ合わせた感がありますね。

フェイスサイズは90インチと97インチですからかなり違う筈ですが、両者を重ねて置くと殆ど一致してしまいます(写真2枚目)。

ガットですが、前回試打した時から張り変わっていました。テンションは50ポンドで同じですが、前回は張ってから半年以上経っていたのに対し、今回は2ヶ月位しか経っていません。また試打された回数も、前回は発売直後だったので、今回より5倍は多いと思います。更に使われている製品も違っており、前回はアルパワーとナイロンの何だったのが、今回は横糸がToalson mugen 125 で、縦糸がポリスター ターボ になっていました。

因みにこのショップの店長によると、このラケットにハイブリッドで張るのはフェデラーがそうしてるからとのこと。イヤイヤ、フェデラーはナチュラルとポリのハイブリッドなんですけど(^_^;)

試打レビュー

ここからは前回のレビューを残して、今回のレビューを追加しました。

【前回のレビュー】

さて実際に使ってみると、素振りでも打っても97CVの方が明らかに軽く感じます。そのせいかボールに対して撃ち負ける感覚があり、より頑張って振らなければいけないように感じます。また、スイートエリアも拡大している筈なのにそれを余り感じないというか、少しミスヒットが多くなった気もします(-_-;)

もっともしばらく打つと、97CVを扱うコツが多少掴めてきます。例えば厚く当てようとすると打ち負け感がありますが、速めのスイングスピードで薄く擦るようにスピン系のボールを打つとしっくり来ます。また、私はどうもラケットの先端でボールを打つ傾向があったようで、意識して手元で打つと スイートエリアに入るようになりました。

ただ打感としては紛れもなく厚ラケのそれで、しなる感覚はゼロです。球持ち感も弱くTour90の吸い付くようフィーリングとは比べるべくもありません。その代りパワーアシストやスイートエリアの広さに秀でるかというとそうでもなく、慣れた後でも90Tourと大差は感じませんでした。

因みに97CVに張ってあったガットは、横糸がポリ (アルパワー) で縦糸がナイロンのハイブリッド。感触が硬いと言われるポリガット自体が初めてだし、ハイブリッドにすることでどの程度キャラクタが中和されるのかも分かりませんが、打っていてガット自体の硬さは余り感じませんでした。

97CVについて総じて言えば、良く言えば厚ラケ的な振りの軽さと衝撃吸収の良さを持ちながら、打感はそこまでガチガチ・キンキンしていません。しかし悪く言えば、薄ラケと大差無いパワーとスイートエリアなのに、硬い打感は厚ラケそのものということになります。

まあ近年のラケットで打ったのはこれが初めてなので、一つの基準にはなったと思います。これから他のラケットを試打してフィーリングを確認したいと思います。

【今回のレビュー】

先ずガットが新たに張り替えられたお蔭で、打感はよりソフトになり反発力は向上してると感じました。なので球持ち感が弱いという前回の印象とは違い、寧ろ厚ラケの中ではホールド感は有る方だと思います。ただ前回も厚ラケっぽいキンキンした振動は感じないと書いているので、その辺はラケットの特性(CVの効果?)でしょう。ガットが新しい上に種類も違うのですから、この程度の違いは当然でしょう。

ただフレームの剛性が高く、ミスヒットするとガッツリ手に来るところは不変でした。よってスウィートエリアが意外と狭いという感想も変わりません。もっともちゃんと当たれば、然程振らなくてもTour90よりパワフルなボールが打てます。

総括すると、やはりこのラケットは私にとっては厚ラケに属するもので、私が愛した薄くて靭やかなプロスタッフはもう無いんだなと思いました。外部リンク「Pro staffの系譜」

ボサノバは知らなくてもこの曲は知ってるというくらい超有名な「イパネマの娘」ですが、イザ歌おうとすると日本人にはハードルが高いですよね。原曲のグルーヴを活かしたいけどポルトガル語は知らないし、英語の歌詞はどうも取って付けた感じでノリが悪い。

でネイティブの歌を聴きながらポルトガル語のカラオケを見れば、意味は判らなくても発音くらいは判るかも、と思いきや甘かった。英語発音でもローマ字発音でもない読み方が沢山出てきます(-_-;)

VIDEO

「イパネマの娘」のポルトガル語の読みをカタカナ化

そこで音を聴いてカタカナに書き起こすことにしました。というのもこれ、どこか日本の方言に聞こえるんですよね(^_^;) で、やってみると意外と簡単でした。スペイン語やイタリア語等もそうですが、単語が母音で終わるというか、音節がハッキリ判れていて英語より遥かに日本語で表現しやすいと思います。で出来たのがこれです。

オイリャキ コイザ マシリンダ マシェージ グラッサ

エーラ マニンニャ キヴェンキ パッサ

ヌドセ バランソ カミンホドマー

モサド コ^ーポ ドラードド ソ ジパマネーマ

オセ パラサード エマシュン ポエーマ

ヤコイザ マジリンダ キュジャヴィパサー

アーー ポッケシ トドンソ ジウー

アーー ポッケ トリャトン トリィチー

アーーアベレザ キジー シチー

アベレザ キ ナウェソ ミーニャ

ケ トンベン パサソ ジーニャ

ア シエーラソ ベーシキ クォンデラ パッサ

オムンドソ リンド シンヂチ グラッサ

イフィカ マジリンド ポカウザドァモー

如何でしょう?上のジョアン・ジルベルト以外にも、小野リサなどの歌もチェックしましたが大体こんな感じだと思います。勿論、カナでは表現しきれない発音も当然有るので、そこは歌を聴いてポルトガル語っぽく歌ってください。例えば「ポッケ(por que)」の”r”はフランス語みたいに痰を吐くような感じで発音していますね。

因みに、ちゃんとした発音と意味を知りたい人は、このビデオシリーズが参考になると思います。日系ブラジル人(?)っぽい女性が日本語で解説してくれます。

VIDEO

ラズパイの起動時間を短縮したい

Raspbianの起動時間が1分半ほどかかるので、これをもっと短くしたいと思って色々調べたら、何と10秒以内に起動できる というページを見つけた。 (さらに…)

モニタースピーカーのレビューは3年ほど前からVol1,Vol2でやってきたが、視聴した機種が増えたり以前レビューした機種でも徐々に印象が変わったりするので、2018年度版として改めて記事にすることにした。

視聴環境

僕がスピーカーの試聴をする店は基本的に、島村楽器梅田ロフト店とKEYS心斎橋店の2箇所。どちらも同じ棚に沢山のスピーカーが隙間なく並んでいて、それをそのまま聴くだけ。音源も僕のスマフォだから同じ。ただ一点違うのは、音源とスピーカーの間にあるミキサーやスプリッター(切替器)だ。

島村楽器ではスピーカー毎に出力を変えられる1Uラックのミキサーを使っている。一方KEYSでは、家電量販店のデモでも使われるような、プッシュボタンで切り替えるスプリッターだった。結果的にKEYSで視聴すると全般的に低音が弱く、中音域の密度感も弱まっているように感じた。

尚、各スピーカーがどちらの店(又は両方)で視聴したかが判るように、レビューの冒頭に【KEY】【島村】マークを付けることにした。

音源はKorgのKaossilatorアプリ という点では従来と同じ。ただ端末が異なっており、従来は主にiPod Touchで今回はAndroidのZenfone2だ。同じアプリでもiOS版とAndroidではレイテンシーが違ったりするが、再生される波形自体は粗同じだと思う。ただ、ハードウェア(DAC)の違いとして、iPod Touchの方が若干低音がリッチで、中高域伸びも良い気がする。この違いが、スピーカーのレビューの変遷に繋がってしまった面は否めない(^_^;)

という訳で、あまり客観的な視聴環境ではないので、そこを割り引いてレビューを読んで欲しい。まあ、Kaossilatorのプリセットフレーズをループ再生しながら、鳴らすスピーカーを瞬時に切り替えられるので、相対的な評価にはなってるんじゃないかと。

試聴レビュー

ADAM Audio T5V

肝心の音は兎に角低音のパワーが凄く、周りの空間を重低音で満たすような感じ。モニタースピーカーはタイトな低音を出すものが多いが、これの低音はウォームで広がりがある。一方中高域もちゃんと出ているようで、不思議と音が籠もったりドンシャリ系ではない。解像感もそれなりにある。

ただモニタースピーカーとして考えると、こんなに低音が出るスピーカーでMixすると、他のスピーカーで聴いた時に低音スカスカの曲に仕上がってしまわないだろうか? 一応ローパスフィルタが付いているので、これでローをカットしてやればバランスが取れるのか?

それにボディーサイズがコンパクトモニタというには余りにも大きい。MSP5より二回り、LSR305より一回りくらい大きいかな。特に奥行きが問題で、このクラスの他社製品は通常20cmくらいだが、これは30cmほどある。しかも背面バスレフなので背後の壁からそれなりに離す必要があり、デスクトップに置くとスピーカーの前面がかなり出っ張ってしまうだろう。

ADAM Audio A5X

【島村】【KEY】この製品は以前から視聴しているが、他の製品を聴いた後に改めて聴くと、非常にトータルバランスに優れたスピーカーだと思った。というのも、島村/KEYS何方で聴いても破綻がないのだ。

先ず中低音はADAMらしくリッチで伸びやかだが、T5V程強力ではないので中高域とのバランスが良好。その中高域も解像感・パワー共に十分。チリチリとしたトップエンドの伸びも少なくとも僕の耳の可聴範囲はカバーしていると思う。若者が聴いたら多分モスキート音もちゃんと聞き取れるだろう(^_^;)

ADAM Audio A3X

【島村】見た目はA5Xの縮小コピーのようにそっくりだが、音の質感も瓜二つ。中低域はADAMらしく、このサイズにしてはかなりリッチ。一方、中高域の解像感にも優れている。

ただA5Xと比べると、当然ながら低音域の再生能力は劣る。ボトムエンドが伸びないだけでなく、中低域の量感みたいなのが小さく、全体的にタイトでこじんまりした印象になる。とは言えこのサイズでこれだけの音が出れば十分優秀。価格も含めて同サイズのGenelecよりこっちの方が良いと思う。

ADAM Audio A7X

A3XとA5Xは音のキャラクタがとても似ていると書いたが、これだけは異質。率直に言って低音が出すぎてバランスが悪い。ADAMのスピーカーは元々低音がリッチなんだし、バランスの良いA5Xを拡大コピーしたようなデザインでは低音が勝ちすぎるのではないか。例えばS1Xのようにバスレフをもっと小さくして、ウーハーとツィーターの中間に持ってくるとか?

MSP5 STUDIO

【島村】【KEY】コンパクトモニタの定番的な存在。中高域の解像感では同価格帯で並ぶものなし。ヴォーカルやアコースティック楽器の空気感や、金物系の響きは緻密に再現すると思う。

難しいのは低音域の評価で、KEYSでは明らかに低音域が弱くかなりハイ寄りのバランスだと思った。しかし島村楽器ではそれほどでもなく、キックやベースがタイトな感じながらちゃんと出ていた。どちらの環境がよりニュートラルなのか判らないのが辛いが、中高域の存在感に対して低音域は相対的に弱めなのは確かだと思う。

何れにせよ全般的に音が硬い印象で、ウォームな感じではない。リラックスして音楽を楽しむといよりは、分析的に聴いて緻密に作り込んでいくタイプだと思う。そういう意味では優れたモニタスピーカーなのだろう。

ちなみに昔の超定番NS-10Mは、フラットでもリッチでも無かったが、その特性を熟知したエンジニアが「10Mでこの音なら実際はこういう音だろう」という脳内補正をしながらMIXを仕上げていったという。だからこのMSP5もそういう使い方を前提としているのか?まあ情報量という意味では、10Mより遥かに進歩していると思うが。

JBL LSR305 MK2

【島村】【KEY】取り敢えず見た目が少し変わったMKⅡ。島村楽器に従来モデルと両方あったので聴き比べてみたが音の違いはよく解らなかった。

ただ以前、中高域の解像度が低いと書いたが、それはKEYSで聴いた時の印象で、島村楽器ではそれほど問題は感じなかった。とは言え、MSP5と比べたらやはり改造感は低いが、反面低音はしっかり出ている。どちらかというと細かい所はあまり気にせずゆったり聴くタイプだと思う。

KRK Rokit RP5 G3

【島村】KRKらしくリッチでポップな低音の出方。僕の持っている初代V4もサイズの割には低音が出るが、やや無理してる感じ。それに比べてこれは、サイズ的な余裕からもっと自然な低音が出る。ボトムエンドの伸びだけでなく、中低音の温かみのようなものを感じる。

一方中高域も相対的に引っ込んでるわけではなく、LSR305より若干強い程度でバランスとしてはニュートラル。解像感もMSP5やA5Xほど高精細ではないし、チリチリしたハイエンドも出ないけど、リスニングにはこれで十分というか、寧ろ自然な音だと思う。

KRK V4 S4

【KEY】僕の初代V4が出たのが2002年、Series2が出たのは2004年。それから13年の時を経て何故かSeries3を飛ばしてS4が出た。

果たしてその音は、中高域の解像感は高くすべての帯域に音が詰まってる感じ。ただそうしたスピーカーの宿命というか、音が固く聴き疲れするタイプだと思う。また、視聴したのが音痩せ傾向のKEYSだったせいか、音に奥行き感がないように感じた。

久々のモデルチェンジに気合を入れすぎたのか、Rokitが持っている良い意味での軽さというかルーズさが無い。しかも値段はRokitの2倍以上。それなら同価格帯のA5Xの方が個人的には断然良いと思う。

Makie CR3

ペアで1万円ちょっとという破格の安さながら、ネットのレビューではとても評判が良い。しかし試聴の結果は残念ながら価格相応と言わざるを得ない。

安いスピーカーに有りがちな、音の軽さと雑音感。重量的にも軽すぎてケースがビビってるようにも聞こえる。評判が良いのは夜の静かな自宅でかなり小さな音で鳴らした場合かも知れない。僕が視聴するときは、賑やかな店内にしては小さい音で聴いていると思うが、それでも自宅の方が遥かに静かなのかも。

音量の他にもスピーカーのセッティングは重要だし、音源の特性も関係あるだろう。ただ他のスピーカーだって同様の悪条件で聴いても、良いものはちゃんと良い音で聴けるので、このスピーカーは少なくともそうした環境のスイートスポットが狭いということか?

Presonus Eris 5

【KEY】昨年初めて聴いた時はかなりドンシャリ系の印象だったが、その時の比べたら若干マシに聴こえた。ただ、ウォームな中域やその上の音の芯のような帯域がカットされたような印象で、全般的にやや音痩せして聴こえる。やっぱりドンシャリか(^_^;)

Presonus Eris 4.5

【KEY】Eris 5の下位モデルで、一回り小さく一回り安いが、こちらの方がバランスが良いと思う。小さなスピーカーではありがちだが、中音域に音が集中しているのでEris5のドンシャリを中和して丁度よくなっているようだ。

低コストなのに無理して帯域を広げるより、ローエンドを諦めてサイズをコンパクトにした方が結果的に良いスピーカーになると言うことだろう。

Fluid Audio F5

KEY】これも昨年初めて聴いたが、その時より少し印象が良くなった。実はバランスが良いと言うか、上から下まで突出した帯域や欠損した帯域が感じられない。中高域の解像度もまあまあで、傑出したと長所も無いが目立った欠点も無い。

ただ、ローランドが輸入代理店になっているから言うわけではないが、かつてのEdirolブランドやRolandブランドのスピーカが持っていたデジテル臭さ(人工的な迫力)を微かに感じない訳でもない。とは言え、同価格帯のヤマハMSP3はもっとデジタル臭いので、それを思えばかなりコストパが高い製品だと思う。

Focal Shape40

【島村】この奇妙なデザインと高価さの為あまり関心が無かったが、適当に切り替えていったら偶々鳴ったので軽く触れる。

このサイズにしては低音も出ているし、そこからハイエンドに至るまで、どの帯域も漏らさず高密度に再生しているようだ。ただそれ故に音が硬いと言うか神経質というか、直ぐに聞き疲れしそうな印象。Generecが味気ないけどフラットだなあと思ったが、実はFocalがそれ以上にフラットで味気ないような気がした(^_^;)

HEDD Audio Type05

先ず低音のパワーが凄い。しかしADAMの包み込むような低音と違い、こちらはパンチを繰り出すような瞬発力のある低音。見た目にもウーハーユニットがビートに合わせて振動するのがはっきり判る。

中高域も強烈な低音に埋もれる事無く、パワフルで解像感も優秀。中域の密度感はADAMよりあるかも。ドイツのメーカーってこの蛇腹タイプのツィーターが好きだけど、これの超高音はADAMのようにチリチリした感じはなく良い意味で普通。

この製品はサウンドハウスでもアマゾンでも取り扱っておらず、発見できたのは島村楽器とRockON だけ。価格は1本6万円前後でADAMだとA7Xとほぼ同じだが、それなら僕はこちらの方が良いと思った。

あとがき

レビューを更新する度に評価が微妙に変わってしまい申し訳ない(特にMSP5)。店で使っているミキサー/スプリッターでこんなに音が変わるとは思わなかった。

レンタルサーバーで運用しているphpMyAdminに色々と警告メッセージが出るようになったので、再インストールを試みてまた色々トラブった記録。

(さらに…)

年の初めにして最大のバイクイベント、モーターサイクルショーに今年も行ってきた。先ずは展示ブースで跨ってきたバイクのうち、個人的に気になるものをピックアップしてレビューを書いた。因みに他のモデルを含めて僕が撮った全写真はこちら 。

ニューモデル跨がりインプレ

MT-07 2018

今年一番注目してるのがモデルチェンジしたMT-07。「軽さ体感」と称して床に固定されていないバイクに跨ることが出来た。

先ず引き起こしたり左右に揺らした時の重量感が、ビックリするほど軽快だった従来モデルより重くなっていると感じた。喩えるなら、タンク内のガソリン量が増えたとか、エンジンの搭載位置が前方に移動したような感じ。しかし実際にはガソリンは何方も空のようだし、エンジンもフレームも変わっていない。するとエンジンの補機類が重量アップしてるとか?

シートは従来モデルのように前端が極端に絞り込まれたものではなく、普通の形状になった。またタンク形状も、従来モデルはシートとの境界からそそり立つような形状だったが、新型は普通の角度でせり上がっている。ただそれによって前の方に座れるようになった訳ではないらしい。というのも、ポジション的にはむしろ前傾が強くなっているように感じたから、多分着座位置とハンドルバーとの距離は若干広がっているのではないか?

モンキー125

雑誌ではデカイデカイと言われていたので、どんなにデカイか心配したけど、実物を見るとそうでもなかった。順当にベースとなったGromと同じくらいのサイズ感。ただシートだけは車体に比べて巨大なので、足つき性が悪いのかと思ったけど特に悪くなかった。実はこの極厚イモムシシートはとても柔らかく、おしりを包み込むような未体験の感覚。多分恵まれた僕の体重によって相当ヘチャげてる筈で、足つき性が悪くないのもそのせいだと思う。

ポジションもやはりGrom的でかなりアップライト。胴長短腕の僕には丁度良く、窮屈感もあまりなかった。写真だとシートとタンクの隙間が空きすぎてるが、実際にはこの小さなバイクを見下ろす事が殆どなので、この隙間は思ったほど気にならなかった。反面、写真では良くわからないが、タンクの小ささが実物は際立って見える。

CB125R/CB250R/CB1000R

個人的に一番気になるCB250Rから言うと、車体は予想通りコンパクトで足つき性も悪くない。ただしハンドルバーがオフ車並みにフラットな形状でかつ幅が広く、ポジションは結構前傾になる。極端に言えばドゥカティのモンスター的なチグハグ感。ストリートファイター風を狙ったのかも知れないが、このバイクの見た目やコンセプトから言って、もっと普通のネイキッド的なハンドル形状で良いと思う。

CB125Rも250と同じ車体らしく、見た目もポジションも殆ど変わらない。ただし足つき性は何故か125の方が若干悪く感じた。スペック的にもシート高は125の方が高いようだが、その代りシートがスリムとかサスが柔らかいから結果として足つき性が同等…とか言う話でもない。

そしてCB1000Rだが、これは見た目に巨大。125や250と比べたからではなく、今どきのリッターネイキッド(例えばGSX-S1000)と比べての話。大型クラスでCBを名乗るには、これくらいのサイズ感が無いといけないと言うことだろうか?

跨るとシート高自体はさほど高くはないが、シートの幅があるので足つき性は125や250と比べれば一回り悪い。まあリーターバイクとしてはこのくらいが普通かも知れないが、車体が見た目通り重々しければバランスを崩した時に足で支えられる自信がない。

Forza250 2018

昨年グローバルモデルのForza300がモデルチェンジし、今年は日本版の250が発売される。ヤマハもだけどグローバルモデルは本気出すようで、シャープでクールなデザインだ。

足つき性はPCXより大分悪くなってしまうが、乗車した時のサイズ感はあまり変わらない。インパネは殆どクルマの豪勢さ。電動で上下するスクリーンが付いている。これだけ装備満載で定価は60万円を切るらしい。遥かにシンプルな250のネイキッドと変わらん値段やん。

試乗会&展示インプレ

今年から、3日の開催期間のうち日曜は親子バイク教室みたいな事をやる為、試乗会は開催されなくなってしまった。しかも金曜は小雨で、試乗会は行われたものの来場者が極端に少なく、その分土曜日に集中してしまったようだ。公式サイト によれば、土曜の来場者は金曜の2.5倍もありむしろ日曜のほうが少なかった。

僕も金曜は家のクルマが使えなかった為土曜に行ったが、初めて開演前に試乗申込みの列に並んだ。ほとんどの人は申込用紙に記入してから並んでいたので、その列自体は20-30分の待ち時間だったが、その後試乗車毎の列に行くとトンデモナイ事になっていた。

多分CB1000等の国産大型バイクだと思うが、ベンチに座ってる人の1.5倍位の人がその後ろに立って並んでいた。待ち時間のボードには240分と書いてあったが、実際そこまで長くはないにせよ、最後尾の人は軽く3時間は待ったと思う。

僕はと言うと、お目当てのCRF250Rallyがベンチ+10人位並んでいたので、先ずはハーレーに次いで空いているMT-03に並んだ。試乗後は再び列をチェックするも、列は殆ど短くなっていなかったので、一旦展示を見る事にした。

今年はステージイベントとショッピングだけは別棟で開かれており、それが丁度試乗申込みテントの直ぐ近くだったので、先ずそこに入ってみた。するとステージでは未だ何もやってないせいか然程混んでおらず、ショッピングも普通にできる位の混雑度だった(用品がかなり安いので欲しいものがある人は要チェック)。

僕は特に欲しいものはなかったので、早々に引き上げメイン会場に入った。すると中は殺人的に混んでいて、展示バイクに触れるどころか人だかりに隠れて見えないほど。メジャーなバイクメーカのブースは全てそんな状態であることを確認した後、諦めて早々に会場を出た。

そして早めの昼食を食べたり、やや離れた空いてるトイレに行ったりした後、昼過ぎ頃に再び試乗会場に戻った。すると午前中激混みだった人気車の列は大分短くなっていた上、未だ締切にはなっていなかった。僕もCRFの列がベンチ+3人ほどになっていたので並ぶことにした。ただし、僕が並んでから30分は新しい人は並んで来なかったので、ちょっと早まったかな。

待ち時間の間、事前にスマフォにインストールしておいた脱出ゲームをやったので退屈はしなかったが、結局試乗まで1.5時間はかかったと思う。特に僕の直前で15分くらいの休憩に入ってしまったのはガックシ。理由はバイクのメンテと言うけど、根っからバイクをチェックしてるようには見えなかった。

休憩後CRFに試乗して再び列に戻ると、Ninja400の列がベンチを3人分ほど割っていたので並んだ。僕が試乗できたのは終了間際の3時過ぎだった。今回も空いてる車種から並ぶべしという鉄則は当たっていた。あと、何年か前にあった試乗会の昼の休憩(その間トライアルショーか何かをやる)が今はないのはせめてもの救い。

試乗会場を後にして再びメイン会場に戻ると、午前中より大分混雑が緩和され普通に見て回る事が出来た。展示物は試乗会と違って、必ず閉館時間まであいてるので、なるべく遅い時間に行ったほうがゆっくり見れる。僕も結局閉館の17時まで居てしまった。

前回書いたジャンパワイヤが届いたので、遂にラズパイのDAC(NXP UDA1334A) を試す時が来た!

(さらに…)

前回の記事 でスイッチサイエンスに注文したDACボードは数日で届いたものの、別途Amazonで注文したメス-メスのジャンパケーブル(中国から直送)が届かないという毎度の状況により、実証実験に取り掛かれない。

(さらに…)

ラズパイを入手したら何に使うか(何を作るか)?これまで色々と夢想した中で、目下のところ最有力候補なのは、簡易オーディオレコーダー、ルーパー、サンプラーの類い。

(さらに…)

前回の記事 で、スマホによる遠隔操作は使い勝手がイマイチだったので、PCで操作する方法を調べてみた。 (さらに…)

実は僕が使ってるPCのディスプレーは15年以上前に買ったレガシーな逸品。故にHDMI入力端子を装備しておらずRaspberry Piに直接繋ぐ事が出来ない。勿論、HDMI⇛DVI変換アダプタを買えば繋がるが、1つしか無いDVI端子を巡って、一々PCとラズパイのケーブルと繋ぎ替えるのも面倒だ。 (さらに…)

ようやく全てのケーブルを挿すことが出来た

追加注文していたOTGケーブルが予定より早く到着したので、早速ラズパイZero WにOSをインストールしセットアップを行った。手順は下記の通り。

SDカードのフォーマット

ラズパイに使うSDカードをSD card formatter 等でフォーマットする。基本的にはウィザードに従うだけでOK。特に詰まるところはなかったと思う。

OSのダウンロードとSDカードへの書き込み

ラズパイの公式OSであるRaspbianをインストールする方法は次の2つ。

ディスクイメージをダウンロードしてSDカードに書き込む。

NOOBSというインストーラーをカードに入れてラズパイ上で展開する。

日本語のブログなどでは1のやり方をよく目にするが、2の方が初心者に優しいと公式サイトには書いてあるし、ラズパイ入門的な書籍もこちらの方法で解説してあるので、僕も2のNOOBSで行く事にした。

先ずは公式サイト からNOOBSのZIPファイルを選んでダウンロード。あとで見たらサイズは全部で1.47GBあったが、それにしてもダウンロードには結構時間がかかった(30-40分だったか?)。

次にダウンロードしたNOOBSのZipファイルを解凍し、ルートフォルダ”NOOBS_v2_x…”以下全てのフォルダ/ファイルをSDカードに丸々コピーする。これでSDカードの準備はOK。

因みにNOOBS Liteというのもあるが、これにはラズビアン自体は含まれず、ラズパイ上でネットからダウンロードしながらインストールするらしい。しかし後述のように、ZeroWの通信速度も処理速度もかなり遅いので、インストールに幾ら時間がかかるか見当もつかない。

Raspbianのインストール

ここでいよいよラズパイ本体の出番。用意したSDカードを挿入し、先にディスプレーやマウス/キーボードに繋いでおく。そして最後にUSB PWRコネクタから電源に繋ぐとラズパイが起動する。暫くすると、何をインストールするかの一覧が現れるので、僕の場合Raspbian本体だけを選択した。また、画面の下に言語とキーボードを選択するメニューがあるので、日本語を選択しておく。

「インストール」ボタンを押すとインストールが始まる。ラズパイの紹介みたいな文書が出て来るが、進捗状況を示すインジケータが中々進まない。結局インストール完了まで50分くらいかかった。続いてOSの起動が始まり、数分後に遂にデスクトップが出現!

そう言えば、ここまで問題なく進んでいるということは、東芝SDカードの相性も全く問題なかったようだ。

先ずはネットに繋がらないと始まらないので、Wifiの設定を行う。と言っても画面右上の「☓☓」マークをクリックすると、受信してるSSIDが出てくるのでどれかを選んでパスワードを入れるだけ。ターミナルであれこれ設定する必要は全く無い。流石Wifi標準装備だね。

日本語環境の構築

インストール時に日本語を選択しているので、表示は既に日本語になっている。キーボードも繋がってる機種を自動判別するらしく、一応設定をチェックすると「PC-98」云々とあるのでホンマかいなと思ったけど、結果的に問題なかった。

ただデフォルトの日本語入力がどうもうまく動かないので、Googleの日本語入力「Mozc」をインストールする事にした。先ずはGUIで、左上のラズベリーマーク(メニュー)>設定>Add/Remove Softwareということろに行く。そこで「Mozc」で検索して出てきたパッケージを全部インストールした・・・つもりが上手くいかなかった(;´∀`)

そこで何時ものLinuxの流儀に則り、ターミナルを開いて

sudo apt-get ibus-mozc

という呪文を入力したら無事終了。ラズパイを再起動したら、画面右上の方に入力方式のアイコンが出来て、Mozcを選択したら使えるようになった。キーボードの半角/全角ボタンもちゃんと使える。

時計の時刻がおかしかったので、GUIのスタートメニュー>設定>RaspberryPiの設定を開く。「ロケールの設定」タブを見ると、日本になっていたからこれはインストール時の設定通り。

一方、「ローカライゼーション」タブの「タイムゾーンの設定」がおかしかったので、Asia>Tokyoに設定すると正しい時刻になった。ロケールとタイムゾーンは別なのか?

ラスパイのパフォーマンス

というわけで、パソコンとしての最低限の環境は整ったので、早速Youtubeでも見てラズパイZeroWのパフォーマンスをチェックした。

Chromiumを開いてYoutubeを検索し・・・ってあれ?やたらと重いぞ。ようやく表示されたトップページから適当な動画をクリックすると・・・固まっとる(-_-;) 再生が始まっても直ぐにストップし暫くしてから再スタートの繰り返し。これじゃ「カクカク」レベルを通り越して、プチフリーズの繰り返しやん(;´∀`)

そこでタスクマネージャーを見ると、CPU使用率は100%に張り付いたまま微動だにしない。メモリの「245MB中の434MBを使用中」というのは日本語訳がおかしいだけで本当は逆だと思うが、だとすれば少ないメモリの半分強しか使っていないということ。つまりCPUがボトルネックになってるのか?

動画がダメならテキスト主体のベージならどうかと他のサイトを見てみたら・・・やっぱり遅い。キャッシュされていない全く新規のページとは言え、リンクをクリックしてベージの文字が大体表示されるまで1分程かかってしまう。読み込んでる最中はやはりCPU使用率100%。う~んこれではネットブラウジングは実用上困難。となると残念ながらパソコンやスマホとしては使えないなあ。

まとめ

ネットのドキュメントでは色々ややこしそうに書いてあるRaspberryPiのセットアップは意外なほど簡単だった。ラズパイの機種とラズビアンのバージョンが新しいからかもしれないが、結局やった作業は次の通り。ターミナルから設定モードに入ってあれこれやる必要は全く無かった。

OSのインストールはSDカードにNOOBSをコピーしてラズパイを起動したら後は指示に従うだけ。

使うSDカードは公式には動作検証されていない東芝製でも結果的に問題なし。

OS起動後の設定もWifiのパスワードを入れるのと、Mozcのインストールとタイムゾーンの設定だけOK。

しかし、パソコンとしてのパフォーマンスは上述のように残念な結果になってしまった。プリセットのPythonゲーム(オセロやテトリス)くらいなら問題ないが、ネットブラウジングは戦力外という感じ。まあこれが1GHzのシングルコアの実力と言う事か?当然なのか意外なのか、1.2GHz*4コアくらいの廉価スマホの方が断然速い。

ラズパイ3ならともかく、少なくともZeroはパソコンやスマホのような汎用機ではなく、用途を限定した専用機としての使用を前提にしているのかも。ならばOSもRaspbianではなく、もっと軽量で専門的なものの方が良いのかなあ。

そう言えば、ほぼデフォルト設定・構成のRaspbianは起動(電源投入からデスクトップが準備完了になるまで)に2分弱かかる。これはフラッシュメモリをストレージディバイスにしたコンピュータとしてはちょっと遅いと思うので、取り敢えず使わないアプリやサービスは片っ端から無効にして行こうかな。

実物を見るとやはり小さい

Arduinoの話ばかり続いたけど、実はずっと欲しかったRaspberry Pi Zero W。かれこれ1年越しの宿願が叶ってようやく入手した。

購入までの長い道のり

日本での発売がアナウンスされたのは確か2017年の初めごろ。しかしWifiの技適取得に手こずり、正規販売が開始されたのは半年も経った7月だった。Amazon等ではそれ以前から販売していたが、3,000円オーバーのボッタクリプライスだし、海外の正規代理店から輸入すると送料だけで2,000円くらいかかってしまう。

日本のRaspberry Pi正規代理店はRSコンポーネント 、スイッチサイエンス そしてKSY だが、RSはZeroWを端から扱ってなかったし、KSYはちゃんと定価の$10(1,296円)で販売しているものの送料が756円と高い。なので送料が150円と格安なスイッチサイエンス(勿論本体は定価)を狙っていた。

しかし、技適取得後間もなく販売された初期ロットが一瞬で売り切れて買えず。それから2-3ヶ月後の9月下旬に多少入荷し、今度は抽選で購入できるシステムになった。早速僕も応募したが見事に落選。その後は募集もなくもう呆れて諦めかけていた。

ところが年が明けて2018早々、ふとスイッチサイエンスのページ を覗いてみると、年末年始にかけてひっそりと購入者を募集していたのだ。締め切りまで未だ数日あったので応募してみると、見事(?)に当選したという訳。

Raspberry Pi Zero Wの周辺機器

ようやく手に入れたPi zero Wだが、これだけでは使えない。PCをマザーマシンとして遠隔操作的にZeroWを使う方法もあるようだが、普通にラズパイ単独で使う場合にはケーブル類が必要。そこでそれらの必須(本体に接続する)パーツを纏めてみた。

micro USB ケーブル(電源用) :スマホやタブレットの給電/データ通信用によく使われるケーブル(別名USB micro-B) 。反対側は標準USBでPCに繋ぐか、別途ACアダプタを用意してコンセントから給電。micro USB OTG ケーブル(データ通信用) :マウスやキーボードを接続する為のOTGタイプのケーブル。反対側の端子は標準USBメス。mini HDMI ケーブル :別名HDML Type-C、ディスプレー接続用。microSDカード(8GB以上) :ご存知ラズパイのSSDにあたるストレージデバイス。OSをインストールする。USBハブ :Pi Zeroにはデータ通信用のUSBポートが1つしか無いので、キーボードとマウスを繋ぐにはUSBハブが必要。

参考:USBケーブルの種類 、HDMIコネクタの種類

SDカードの相性問題

で具体的にどんな製品を買うかだけど、SDカードについては製品によってはラズパイがちゃんと動かない(又は起動すらしない)という話を聞く。最初は、余程古い(転送速度が遅い)製品とか出所が怪しいカードじゃない限り大丈夫でしょ、くらいに思っていたけどLinuxのwikiのテスト結果 を見るとそうでもないらしい。有名ブランドでも比較的新しい製品でも、割りと使えないカードがある(特にSunDiskは使えない確率高いような;´∀`)。

勿論、ここでOKになってるカードを買えば大丈夫なんだろうけど、現在日本で入手しやすく価格も比較的安いモデルは大抵このリストに載っていない。それに東芝(全般的に割安)のようにリストに全く入っていないブランドもある。ただ日本語のサイトでは東芝のSDカードで全く問題なかったという報告が散見されるので、ものは試しで買ってみることにした。もしダメだったらアクションカムなどに使っても良いしね。

購入品一覧

というわけで、上記のリストに対して僕が購入した(又は用意した)製品は次の通り。マウスやキーボードやディスプレーはPC用のものを流用する。

ノーブランド micro USBケーブル(多分スマフォについてたやつ)

ノーブランド micro USB OTG ケーブル Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル 東芝 microSD MSDAR40N16G (16GB Class10 UHS-I)エレコム USB2.0 ハブ 4ポート U2H-SN4NBWH

単体ではもっと安いものもあるが、送料がばかにならない(商品価格とあまり変わらない)ので、結局Amazon発送の商品で揃えて総額2000円以上なら送料無料といういつもの策にはまってしまった(^_^;)

ところが、OTGケーブルは以前タブレット用に買っていたL字タイプを使うつもりが、届いたラズパイゼロに挿してみると、隣の電源用のUSBケーブルが挿せないではないか(・・;) このL字が反対側(HDMI側)に伸びるものと勝手に思い込んでいた。

というわけで、上のAmazonの注文に最初からOTGケーブルを加えておけば送料無しで買えたものを、それ単体で新たに注文する羽目になった。幸いAmazon内の別の店で、送料込みで215円という商品があったので注文したが、我がRaspberry Pi Zero Wのローンチが更に1週間遅れることとなった。

前回の記事ではジャイロ・Gセンサー(MPU6050)とPCの通信には成功したものの、高速で数字が流れて来るだけで何がどうなってるか解らなかった。そこで今回はセンサーからのデータを可視化してみたいと思う。

可視化というのは、センサーを動かすとそれに連れて飛行機の3D画像が動くみたいなやつだが、その為にはセンサーから受信したデータで3Dモデルを動かすようなシステムが別途必要な筈。その線で調べて一番簡単そうだったのかこちらのサイト。

Processingを使った可視化

大まかに言うと、先ずArduino IDEでArduinoにスケッチを流し込み、そこからProcessing というソフトにデータを送って3Dアニメを表示するらしい。基本的には上述のページに書かれたとおりにすれば出来たが、表現がやや回りくどいのともう少し簡単にできる部分があったので、僕なりに手順を纏めてみた。

ArduinoボードとMPU-6050ボードを図のように配線する(前回の配線とは多少違う)。

次のライブラリ(ZIPファイルへ直リンク)をダウンロードしArduino IDEにインストールする(libralyフォルダにコピーする)。MPU 6050 by Jeff Rowberg I2Cdev

インストールしたMPU6050_DMP6というスケッチをArduino IDEで開き、次の通り修正した上でArduinoボードに送信する。#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLLの部分をコメントアウトする。//#define OUTPUT_TEAPOTの部分のコメントを外す。

シリアルモニタを開いて接続が成功したかを確認する。下記のようなメッセージが出てくればOK。Initializing I2C devices...

Processing のページからソフトをダウンロードし、PCにインストールする。Processingの画面を開き「ファイル」>「開く」を選択。手順2でインストールしたMPU6050フォルダを選択し、以下Examples > MPU6050_DMP6 > Processing > MPUTeapotを選択。

開かれたMPUTeapotのコードを次の通り修正する(Windows環境の場合)。String portName = “/dev/ttyUSB1”をコメントアウトする。//String portName = “COM4”の行のコメントを外し、”COM4″の部分を自分の環境でArduinoボードが繋がっているポート(Arduino IDEの「ツール」>「シリアルポート」で確認できる)に変更する。

「スケッチ」>「ライブラリをインポート」>「ライブラリを追加」を選ぶとライブラリの一覧ウインドが現れるので、その中から「ToxicLib」というのを選択して「install」する。

以上でセットアップは終了。以降、可視化を行う場合は、手順4のMPU6050_DMP6スケッチがArduinoボードに入ったままならArduino IDEは起動する必要はない(もし起動した場合はシリアルモニタは開かないでおく)。

そしてProcessingを起動しMPUTeapotを開いた状態から、ウインド左上の実行ボタンを押す。すると何秒か後に飛行機の3Dイラストが現れ、センサーボードの動きに反応するようになる。

可視化の実演

というわけで僕の環境でシミュレーションを行った際の動画がこちら。

飛行機のピッチとロール(センサーボードのx,y軸周り)はちゃんと反映されているものの、ヨー(Z軸周り)はセンサーを動かさなくても勝手に回転してしまう。

これは多分、Gセンサーが水平を把握してるからピッチとロールには絶対的な基準があるのに対し、ヨーはセンサーが水平のままグルグル回る方向なので(地磁気センサーでもない限り)基準が無く、データのゆらぎ(ドリフト)が累積して回転してしまうのだと思う。ただ複数のサイトに因るとその際の回転速度は1分間に1°程度とあるので、僕のケースは桁違いに大きな誤差が発生していることになる。

ところがその後、何度かシミュレーションの実行と停止を繰り返してみると、開始後十数秒でヨー回転が止まるようになった(下のビデオ)。また開始時のセンサーの向きが同じなら、飛行機は大体同じような向きで静止するようになった。

Arduinoと組み合わせて面白いものが出来そうなので、暫く前にジャイロ・加速度センサーMPU6050 買った。Amazonでも販売しているものの中国から直送らしく配送まで何週間かかかったが(ebayで買うより若干早かったか?)、送料込みで200円ちょいという安さは素晴らしい。

ピンヘッダのハンダ付け

ただ、このセンサーモジュールの端子穴は非常に小さく間隔も狭いので、ハンダ付けするには今までの電工用半田ごてではとても無理と判断。そこでセンサーの10倍近い値段で先の細いコテ先の付いた温度調節機能付きのコテ を購入したw(それでもgoot製品の半値くらい)。ハンダも新たにgootの精密プリント基板用 の細いやつを買った。

ハンダ付けに先立ち、どの位の温度でハンダが溶けるのか実験したら、このコテでは大体350℃くらいの設定で上手く溶けるようだ。ハンダの融点は200℃くらいなのでそれより大分高いが、コテ先は細くなるほど熱が先端に伝わりにくく、且つ母材やハンダに触れると温度が下がりやすいらしい。

更に今回いろいろ調べて判ったのは、温度調節機能付きの半田ごての利点は、設定温度を変えられる事よりもむしろ、狙った温度に自動調節してくれる事。つまり、サーモスタットが付いていてコテ先の温度が下がると火力を上げて設定温度まで戻し、逆に温度が上がりすぎると火力を下げるのだ。

一方温度調節機能がない普通のコテは、温度が下がろうが逆に上がりすぎようが常に一定の火力で温め続けるだけ。だから母材やハンダに触れると急速に冷えてしまう反面、何もせずに置いておくとドンドンコテ先の温度が上昇するという。

というわけでいよいよハンダ付け本番。先ずマグネットボード用のクリップで基盤を挟んで、スチールの机にピンヘッダと一緒に押し付けたら上手く固定できた。そこで、半田ごてで基盤の穴を4秒ほど温めてから、ハンダを斜め上から押し付けるとハンダが穴の中に流れ込んだ。無理にハンダを盛ろうとせずにそこで止めておくと、表面は自然に富士山状に盛り上がり、隣の山とも繋がっていない(写真右)。

多分これは、メッキが穴の側面にも付いているスルーホールタイプだからハンダが流れ込んだんだと思う。基板表面だけにランド(ワッシャー状のメッキ部分)があるタイプだと、そこにハンダを盛らなきゃいけないが、それをやるにはこのモジュールは穴の間隔が狭すぎるからね。

動作確認

懸案だったハンダ付けが無事終わり、ホッとしたので暫く放置していたが、年明けにようやく動作確認を行った。参考にしたのはこのサイト で、このスケッチを丸ごとコピーして自分のPCのArduino IDEに貼り付け、そのままボードに送信したら成功した(別途ライブラリを導入する必要も無かった)。

ただ僕の環境と若干違ったのは先ず配線。このページではセンサーボードのSCLとSCA端子からArduino UNOのデジタル端子16/17番に繋ぐとあるが、僕のUNO互換ボードにはそのような端子はない。代わりに同じ場所がSCLとSDAという端子になっていたので、名前の通りに接続すればOKだった。

あとは、Arduino IDEのウインド右上にある虫眼鏡のようなアイコン「シリアルモニタ」を押せば、センサーのデータが怒涛の如く流れてくる・・・のだが、何故か文字化けしている(・・;) 調べたらこれは「ボー・レート」というのがスケッチとシリアルモニタ設定で食い違っているからという。

確かにスケッチには;

//ボーレートを115200bpsにセット

とあるのに対し、シリアルモニタの画面右下にある設定は別の数値になっていた。そこで、これを115200bpsにセットしてやると文字化け無しの数字が流れるようになった。

ただし、ホントに目にも止まらぬ速さで数値が流れてくるので、何がなんだかさっぱり判らない(;´∀`) センサーボードを動かすと一部の数字が変化してるのは判るが、何もしなくても微妙に数値が変わってるような気がするし・・・

というわけで今回は、センサーが(恐らく)正常に動作しPCと通信する、というところまでは確認できた。次回は、送られてくるデータがどのようなものなのか検証するために、3Dモデルをグリグリ回すような可視化に挑戦したいと思う。

今年もあと2時間で終わるというのに、夏頃までにやったことを書こうとしています。そうしないと次のプロジェクトに進めないので(;´∀`)

Auduinoとは

Arduinoの最初の記事 で紹介したシンセサイザーのプログラムです。AudioとArduinoを文字って「Auduino」という名前にしたのでしょう。

必要なハードウェアはArduinoボードの他は、5つの可変抵抗(5kオーム、リニアタイプ)と音声信号出力用の2極ケーブルやジャック・コネクタ、あとは配線用のブレッドボードやジャンパーワイヤくらいです。

プログラムは公式Wiki にあるので(最新版はAuduino_v5)、ダウンロードしてArduinoツールでPCからボードに流し込むだけです。

発音ロジック

さてAuduinoとはどういう仕組で音を出しているのでしょう?いろいろ調べた結果、この記事にあるグラフ を見るのが一番わかり易いと思いました。

先ずAuduinoはオシレータとして2つの三角波を発振します。そして夫々のオシレータは、FREQとDECAYというパラメーターを可変抵抗で調整し、元の三角波を加工出来ます。FREQは文字通り周波数ですから音の高さです。そしてDECAYの方は、ノコギリ波の夫々の山の右(下り)斜面の傾斜角のようです。

従って、この右斜面が左斜面より急だと次の山が始まる前に底辺まで落ちて、パルスのようにフラットな部分が出来ます。逆に右斜面が緩いと途中で隣の山の左斜面にあたって、振幅が少し減った左右非対称の連続した三角が出来ます。

そうやって変形した三角波が2つ(記事では”Wave1″/”Wave2″)出来るわけですが、これらを足すことで頂点が水平にカットされてデジタル歪を起したような波形(記事では”GRAIN”)が出来ます。

そしてこのGRAINを1つの波(ワンサイクル)に見立てて繰り返し、その繰り返す周波数を変更(可変抵抗で調整)した波形が最終的に出力されます。ああ、ややこしい(;´∀`)

スケッチ(プログラム)を見ると、この最終的な周波数は飛び飛びの値(つまり数列)で与えられ、これが音階となります。音階は次の3種類が入っており、このうちどれか1つのコメントアウトを解除することで、演奏する音階を選べます。

無段階(但し対数をベースにした細かい数列)

クロマチック・スケール(半音階)

ペンタトニック・スケール(5音音階):デフォルトではこれが有効)

因みに、平均律なら計算式で周波数を出すのかと思いましたが、最初から数列にしといたほうがCPU負荷が減るということでしょうか。

実演

それでは私の演奏を聴いて下さい(;´∀`)↓

さてこのシステムでは、可変抵抗の役割は左から次の順に並んでいます。

オシレータ1の周波数

オシレータ1のDecay

オシレータ2の周波数

オシレータ2のDecay

ミックスされた最終的な出音の周波数(音階)

ビデオの冒頭で「ヒューヒュー」と無段階の音が流れている時は、一番右の音階ノブは左に振り切ってるので恐らく周波数はゼロ。つまり2つのオシレータがミックスされた音がそのまま出ていると思われます。

しばらくしてゆっくり音階ノブを右に回すと最初はブリブリ言いつつ、徐々に音階になって上がっていきます。ペンタトニック・スケールとは日本の「ヨナ抜き」音階なので、上げたり下げたりしてるだけで民謡的というか演歌風に聴こえますよね。

一番左のノブも少しいじってますが、そうすると「ギュイーン」と音色が変化するのが判るでしょう。フェイザーというかディストーションというか、良くわからない強烈なエフェクトが掛かっています。これは一方の波形の周波数をを変えることで、もう一方の波形との間にうなりが生じるからだと思います。因みにDecayは何方も大きめに設定しないと音が小さいし上手く唸りませんでした。

さてデフォルトの3つの音階以外にも、別の音階の数列を追記して読み込めば演奏できる筈。というわけでスケッチにブルース・スケールを追加して演奏してみました。

今度はケース(キャンドゥで買った筆箱)を加工してパーツをねじ込んでいますが、蓋を閉めると何処かの接触が変わってしまうようで、音が変わってしまいますね。何とか上手く押し込んだら一応正常に音が出ましたが、このまま最終製品にするつもりはありません。もっとスケッチを加工するとか、Auduino以外のシンセサイザーシステムも試してみたいので。

4月に行った作業だが、年の暮れになって慌てて年内に記事を完成させた。作業時のオドメータは10,600km。

エアフィルタ交換

事の発端はエンジンの掛かりが悪くなったこと。こういう時は普通バッテリーを疑うものだが、今回はスターターモーターが弱々しく回るというよりはエンジン自体がグズってる感じだった。そこでエアクリボックスを開けて見てみると、案の定エアフィルターが真っ黒に汚れていた。試しにエアクリーナ無しで(一応ケースの蓋は仮止めして)エンジンを掛けてみると一発始動。やはりエアクリーナのせいだとなったわけ。

リプレイス用フィルタの購入

で早速ネットでPCX150(KF18)のエアフィルターを探してみると、何故かホンダ純正のものよりキタコ製の方が大分安い。最安値はアマゾン の1200円(今見たら1800円位になってる)で純正(約1900円)より3割以上安かったので注文した。

届いたキタコの新品(写真下)と今まで使っていた純正品(写真上)は当然ながら汚れ方以外は瓜二つだが、一点だけ明確な違いがあった。それは、純正品は裏から見た時(中央の写真)支柱のようなものが飛び出しているが、キタコのはそれがなくて完全にフラットだということ。

実はこの支柱のようなものはエアクリーナケースからも伸びていて(右の写真でパイプの付け根付近)、フィルターを装着するとお互いに支柱が噛み合うようにフィットする。一方、キタコ品はフラットなプレートがボックス側の支柱に当たってるだけ。

この支柱は負圧でフィルターのプレートが凹まないようにするためなのか?(それにしては位置が端っこすぎるが)。だとすればキタコ製でも大体役割は果たしている筈。純正のように凝った構造にする必要性がイマイチ判らないので、もしかしたらある時期からカイゼンされてフィルタ側の支柱は無くなってるかも。

新品フィルタの装着とテスト

というわけでキタコの新品フィルタに交換(ボックスは多数のボルトでガッチリ止まってるから思ったほど楽じゃない)。そして愈々エンジン始動!・・・が、かからない(・・;) スターターモーターが回ってるのにエンジンが一向に始動しない。さては何度もモーターを回してるうちにバッテリーが弱ってしまったのか?と思って電圧をチェックしたけど12Vは超えている。またヒューズボックスの中のヒューズを全部チェックしたけど切れてない。

点火プラグの交換

するとプラグがかぶってしまったか?というわけで、ステップボードの下から初めてプラグを抜き取ってチェック。確かにちょっと濡れてるが、プラグの状態は悪くない。だからウエスで拭いて戻してもよいのだが、実はエアフィルターと一緒にNGKのイリジウムプラグ (当時は700円台)も買っていたので(2000円以上同時に買って送料を無料にするため)、1万km以上走ってることだし新品に交換することにした。

プラグの穴が奥まったところにあるのでねじ込むのに苦労したが、何とか装着作業完了。愈々スターターボタンを押す・・・しかしまだかからない(・・;) なんでやねん?バッテリー、エアフィルタ、プラグと怪しいところはすべてチェックしたからかからない筈はない。何度かトライした後、半場やけくそでアクセルを開けてスターターボタンを押したらかかった!

普通はアクセル開けてスターターボタンを押してもかぶって余計に掛かりにくくなるもんなのに何でやろ?エアフィルタ無しでエンジンをかけた時にコンピュータが誤った学習をしてしまい、エアフィルタを付けると空気不足と判断したとか?よく判らないけど、今度エンジンが掛からないときは一度アクセルを開け気味にしてみよう。

結果:新フィルタ・新プラグインプレ

始動後のエンジンはこれまでの不調がウソのように快調。走ってみると今までより明らかに力強く加速する!おまけに音までバリバリと勇ましくなった(^_^;) そう言えば新品時はパワートレーンの振動でメーター付近がビリビリ言ってたのを思い出した。それが距離を重ねるうちに静かになっていったのだが、今回それが復活した(^_^;) そしてパワー自体は新品時と比べてもアップしてる。

今回は予期せぬトラブルによりエアフィルタと点火プラグを同時に交換したので、このパワーアップが何方の効果なのか残念ながら確認できない。ただこのバリバリ音から察するに、プラグによる効果の方が大きいように思う。昔SV400Sに高価なデンソーのイリジウムプラグを装着したら驚くほど力強くなったが、半額以下のNGKのイリジウムプラグ (今は1800円になってる!)でも同程度の効果があるならお買得という他はない。

トランスミッション(ファイナルリダクションギア)用のオイルの交換は実は数年前にしていたが書きそびれており、今回2回めの交換を行ったのを機に記事を書いた。

交換サイクル

サービスデータ

オーナーズマニュアルに記載の推奨オイルや交換サイクルは下記の通り。

推奨トランスミッションオイル ホンダ純正 ウルトラ E1 10W-30 トランスミッションオイル容量 オイル交換時:0.12L / 全容量:0.14L トランスミッションオイル交換時期 初回:5年 / 以降:4年

交換実績

4ストのスクーターを所有するのは初めてなので、エンジンオイルとは別のトランスミッションオイルの交換も初めて。

先ず、メーカー推奨の交換サイクルが4年とか5年となっているのは、エンジンオイルのように高熱に晒されるわけでも、チェーンオイルのように外気に触れる訳でも無いからだと思うが、油だから放って置いても酸化は進行するし、普通のバイクと同じでミッションギアのスラッジは出るはず。

特に、新車から間もないころはスラッジがよく出ると聞いていたので、本当は1000kmくらいで初回交換をしようと思っていたが延び延びになっていた。結局約4000kmで初めて交換したら、案の定というか想像以上にスラッジが出てきた。やはり1000~2000kmで交換しても良かったと思う。

2015/07月 4207㎞ Ultra G2 10W-30 2017/12月 13,290km Ultra S9 10W-30

交換方法

オーナーズマニュアルにはトランスミッションオイルの交換ではなく、オイル量をチェックして減っていれば継ぎ足す事しか書かれていない。

よってドレンプラグがどれかは書いていないが、下の写真でミッションケースの下端、リアブレーキワイヤーの少し上にあるボルトがそれ。実はこのボルト、60mmくらいの長さがあり先端だけネジが切ってあるタイプなので、何かと共締めしていると思われるが、外しても何処かの部品が脱落したりケースに隙間が空いてオイルが漏れたりはしなかったので、まあ良しとしよう(;´∀`)

一方オイル供給用の穴はどれか忘れやすいけど、ドレンボルトの斜め上に2つ並んでるボルトの車体前方(向かって左)の方。入り口と出口を両方開けばオイルは流れ出すので抜き取りは簡単。

先ず車体を斜めにしたり出口を開けたまま新しいオイルを流し込んだりして、出来るだけ古いオイルを排出した。次にドレンボルトを挿入して入り口から新しいオイルを供給。入り口が小さいので写真のようなドレッシングの容器にオイルを入れて注入した。

で何処までオイルを入れれば良いかだが、オーナーズマニュアルには入り口のボルト穴の下端が油面と一致するまでとある。しかしそんなの暗くて見えないので、僕はオイルを注入して溢れるまでという事にした。意外と直ぐに溢れるのでちょっと少ない気がしたが、ドレッシング容器からオイルが減ってる量を見ると、大体規定量の120mlくらいあるかなという感じ。

因みに今回は買い忘れたので交換してないが(^_^;)ドレンワッシャーはM8サイズで、締め付けトルクはネット情報によると23Nmらしい。通販で買うと送料が商品価格を上回る事が多いので、ホームセンターで銅製のドレンワッシャーを買おうと思う。

トランスミッションオイル交換の効果

これまでのMTのバイクならミッションタッチでオイル交換の成果が体感できたが、スクーターで言う「トランスミッション」とは変速機ではなく単なる減速ギアセットなので、シフトタッチやシフトショックとは関係ない。

また音が静かになったどうかもまず聞き分け出来ない。何故ならノイズの殆どはエンジンとプーリー周りから出ており、減速ギアの微細なノイズなどかき消されるだろうから。まあトランスミッションオイルだけを交換したら、音を比較が可能かも知れないが、都合上どうしてもエンジンオイルと同時に交換してしまうんだよね。

とは言え、少なくとも初回交換ではかなりのスラッジを除去できた訳だし、それ以降も開封して何年も経ったオイルが新しくなるのだから多少は粘度が回復し潤滑性能が上がってると思う。また、エンジンオイル交換時に余ったオイルで事足りるわけだから、何度かに一度はミッションオイルも交換して損は無いだろう。

大分紆余曲折があったけど、結局ヘルメット選びはYJ-20で決着したので、他のレビューとは別に新しい記事を書くことにした。(ほぼ同じ内容でAmazonのレビューにも書いた)

先ず、色んなヘルメットを被って判った事は、最初は大きめに思えたYJ-20もやはり新しいサイズ基準で作られていると言うこと。つまり、他のブランドよりワンサイズ大きかったヤマハのヘルメットは現行ラインアップにはもうないのだ。

このYJ-20もXLでもGibsonのLより若干キツイくらい。特に前後方向に短いのか後頭部と額が強く押されている感じがする。また耳が入る凹みが大きいのは良いけど、イヤーパットが硬く(全般的に内装が硬め)耳の後ろの頭蓋骨が少し出っ張った部分に当たって、使い始めて最初の数日はちょっと痛かった。

ただ購入前にLも何度か被ったけど、XLとの差は意外と小さく内装がヘタれば何とか被れるかなといったところ。帽体はXLとLでワンサイズ違っていて、Lの方が持っても被っても軽いのが判るくらいだったけど、鏡を見ると被りが浅すぎて顔がはみ出して見えるので結局XLにした。

因みにこのXLは、同じ店にあったAraiのジェットヘルの61-62cmと同じくらいのサイズ感だった(ただAraiの方が内装が柔らかくフィット感は遥かに上)。Araiと言えば、同じサイズ表記でも他のブランドより小さめというイメージがあったので、それとヤマハが同じくらいになってしまったということは、やはり大分小さくなってるんだなあ。

フィット感以外では遮音性が高いようで、バイクのエンジン音が今までより小さくスムーズになったように感じる(これはエンジン音でオイル交換時期を判断していた僕としては良し悪し)。一方、風切音は何故か小さくないので、相対的にやや目立つ(ただエアインテイクを開けても閉めても音は変わらない)。

もっともエアロダイナミクス自体は優秀で、OFF用の大きなバイザーが付いているGibsonと比べるまでもないが、一般的なジェットヘルと比較しても空気抵抗は少ないと思う。横方向の抵抗も小さいようで、これなら強風でも頭から持って行かれそうになることはなさそう。

あとアマゾンのレビューなどであご紐が短いという意見を散見するが、長さを調整すれば余裕でグラグラに出来た。ただ、この調整がちょっとやりにくいので、短いという人は完全に伸ばせていなかったのかも。それよりも、メットホルダ用のリングが帽体にカタカタ当たる音がちょっと気になる。

最後にPCXのトランクにヘルメットが無理なく入るようになったのは嬉しい。フルフェイスの場合は(知り合いのAraiのラパイドですら)シートを押し込まないと蓋がロックしなかったけど、YJ20なら何も抵抗なく閉まる。多分フルフェイスだとチンガードの下がトランクの床に当たって、ヘルメットが全体に持ち上がってしまうんだと思う。

まあ、細かい欠点はいくつか有るけど、総じて言うと価格に対してかなり高品質なヘルメットだと思う。ただ個人的には、以前ヤマハが「日本人の頭に合わせた」と言っていたサイズ・形状が本当に自分の頭に合っていたので、それを何故やめてしまったのか不可解だ。

レンタルサーバのPHPをバージョン5から7 に変更するにあたり、テスト環境として自宅PCにWEBサーバを構築した。久しぶりにXAMPPを使ったら色々とトラブったので覚書。(※前の記事 から独立した)

先ずは、FTPソフトでリモートファイルをローカルにダウンロード。これは個人的な事情だが、自宅PCの環境(OSやHDD)がここ数年で何度か新しくなっているので、WEBサーバーにあるファイルがローカルには殆ど無い。よってリモートからダウンロードするのに量やサイズが大きすぎて、FFFTPが何度も止まってしまった。

次はXAMPP をインストール、これ自体はウイザードに従うだけなので簡単。FileZillaやTomcatは取り敢えず不要なので除外し、Apache(PHP7を含む)とMySQLだけインストールした。

MySQLのユーザー登録

ここからが曲者。先ず、リモートで運用しているphpMyAdminのフォルダを一式DL。ローカルホストでアクセスしたら、何時もリモートサーバで使ってるユーザーでログイン出来ない。よく考えたらこれは当然で、そんなユーザーが真っさらのMySQLに居るはずない。しかし中々それに気づかず、設定ファイルで一生懸命パスワードの設定を弄ってしまった(;´∀`)

そもそも、XAMPPにはデフォルトでphpMyAdminが付いており、コントロールパネルのMySQLの「Admin」ボタンを押すだけでローカルのphpMyAdminに飛んでくれる。そこでrootかなにかでログインし、何時もリモートで使ってるユーザーを新規登録すればよかったのだ。

そこでmysqlというデータベースのUSERテーブルで、rootユーザを複製して名前を何時ものユーザーに変えたらOK・・・と思いきや又してもログイン出来ない!権限を変えてもダメなので、このユーザー(レコード)は一旦削除して、今度は普通にメインメニューから、ユーザー>ユーザーを追加したら上手く行った。USERテーブル以外にも何か書き換わるのかもね。

データのインポート

次にコンテンツであるデータをリモートからローカルに引っ張ってくる。やり方は、リモートのphpMyAdminにログインしてデータをエクスポートし、吐き出されたSQL文をローカルのphpMyAdminでインポートする。

当然DB一全体を一気に移動するのは無理なので、幾つかのテーブルを選んでエクスポートするも、インポート時に容量オーバーでエラーになってしまう。だから更に細切れにしてエクスポート→インポートを繰り返した。

しかしついに単独で容量オーバになるテーブルがあったので、結局本家のFAQ に従いphpの設定を変更。具体的にはphp.iniのupload_max_filesizeを2MBから4MBに変更した(post_max_sizeは最初から8MB)。考えたら、最大2Mは小さいよね?因みにリモートの設定は10Mになってた。

文字化けの修正

ようやく独自システムのWebページがローカルで立ち上がったら、お約束の文字化けが発生。

そこで先ず、phpMyAdminに元々あった幾つかのデータベースの文字コードが殆どラテン系だったので、utf_general_ciに変更してみるが改善せず(もちろんApacheもMySQLも立ち上げ直した)。

次にApacheの設定ファイルhttpd.confを見るも、文字コードに関係しそうな行が見つからずひとまずスルー。またPHPの設定を確認するもdefault_charsetはちゃんとUTF-8になっていた。

そこでMySQLの設定ファイルmy.iniの## UTF 8 Settings以下の5行くらいのコメントアウトを全て外してみたら、見事文字化けがなくなった。DBやテーブルの文字コード変更が必要だったかは判らないが、文字化けしたら大体MySQL設定が怪しいということかな。

暫くWeb開発から遠ざかっていたせいか、PHP7なるものが出た事を最近知った。PHP5から何がどう変わったのか定かではないが、使っているレンタルサーバー によれば、サーバー負荷が低減され2倍以上高速化しているという。またWordpressは勿論、Modxでも既に対応しているらしい。

そこで自作システムで運用しているサイトも含め、WebサーバーをPHP7に切り替えるべくいろいろ試したら・・・・やはりスンナリとは行かなかった。

※2017/09/20:以前このページに記載していたローカルサーバーの構築については別ベージ に分離・独立させた。

未定義変数のエラー

まず、ローカルサーバーに設置した自作システムのページをブラウザで表示させると、エラーメッセージだらけだった(;´∀`)

最初のメッセージは、Undefined index: idという内容で、idというのはGETパラメータの1例。つまりif($_GET["id"]==1){...といったコードになっているのだが、そんなパラメータは存在しないという警告らしい。確かに、このページのURLはidというパラメータはGETしてないが、PHP5.4では何もエラーは出なかった。

そこでif(isset($_GET['id'])){と先ず仮定しておいて、続けて$id=intval($_GET['id']);等と書けばOKだった。つまりPHP5.4では、値を代入していない変数があってもそのまま空欄でスルーしてくれたが、PHP7ではダメらしい。

mysql_query

続くエラーは殆どがmysql_query の行で発生。最初は解らなかったが、実はこの関数自体がPHP7では削除されてしまったらしい。という事は、データを抽出しているコードは全滅(・_・;) 仕方ないというか良い機会なので、既に他のページでは使い始めていたPDOで統一することにした。

基本的にはmysql_queryの部分を$dbh->query("SQL文")みたいに変更すれば行けそうだが、折角だからデータを列挙する時は、foreach($dbh->query("select...") as $record)とやってコードをシンプルにした。

mysql_connect

上述のページ(サイト)のエラーを全て解消した後、別のサイト(これも独自システム)にアクセスすると、fatal errorが出てその他は何も表示されない。どうもデータベースに接続するところで躓いてるようだ。結局その原因はmysql_connect だった。つまりこの関数もPHP7では使われなくなっていたのだ。

そこでこれもPDOを使って接続するコードに変えたら繋がるようになった。因みに、上述のページは偶々DB接続だけはお試しでPDOを使っていたので繋がったのだ。mysql_queryの部分はそのままだったというわけ。

データベースの連想配列の読み出し方

データベースのレコードは連想配列の形で格納するが、PHP5以前はそれをmydata[name]のように呼び出していた。しかしPHP7で同じようにやるとUnknownエラーが出る。正しくはmydata["name"]という風にキーをダブルクォーテーション(又はクォーテーション)で囲む必要があるようだ。

このエラーは何故かローカルにXAMMPでサーバーを構築した時には出なかったので、そのまま本番環境に移行したらエラーが出まくって復旧に大分時間がかかってしまった。

まとめ

「PHP5 PHP7」で検索すると本家サイト がヒットするが、ここにはmysql絡みの変更点など書いていない。他の個人サイトでも同様で、もっと高尚な変更点が書かれていた、僕のコードとは関係無さそうに見えた。しかしそれはphp5.xのファイナルバージョンからphp7への変更点という意味のようだ。

確かにPHP 5.5.x で推奨されなくなる機能 の中にMySQL拡張モジュールが含まれている。しかし、この時点ではあくまで非推奨であってまだ使えている。PHP7で初めて非対応になったのだから、PHP7で「下位互換性の無い機能」の中にMySQL関連を記述すべきだと思うが。

どうもPHPって、割りとルーズな書き方が許容されてたのに後に禁止されたり、関数自体が無くなったり新設されたりしすぎじゃないの?他のプログラム言語でもこんなに頻繁に変わったりするのかなあ?

元々電子工作に興味があり(ロボットカーやシンセイサイザーを作るため)、Raspberry Piが欲しいと思っていたのですが、このビデオを発見したのが切欠でArduino に興味が湧いてきました。

VIDEO

どうですこの鮮烈な音は?これがあの小さなArduinoと5つの可変抵抗だけで出来ているというではないですか!

その後色々調べてArduinoとは何かがが段々判ってきたので、Raspberry Piと比較しながら書いてみたいと思います。

Arduino と Raspberry Pi の違い

何方も元はプログラム学習用に作られた小さなマイコンボードで、電子工作用の入出力ピンが沢山付いていて見た目も似てます。

しかし本質的に違うのは、Raspberry PiはLinuxOSが走る立派なパソコンだという事です。よってアプリをインストールすれば、ネットブラウジングでもメール送受信でも音楽や動画の鑑賞でも何でも出来ます。当然ストレージとしてのMicroSDスロットや、ディバイス用のUSBポートがあり、更にLANやWifi、専用イメージセンサ用のコネクタまで標準装備です。

一方ArduinoはOSだのアプリだのは全くありません。単一のプログラムをPCから流し込んで走らせるだけです。そもそも、ArduinoにはGUIを動かしたり画像や音声ファイルを扱うだけの処理能力はありません。CPUやメモリのスペックは3桁違いますから(ギガ対メガとか)。

こう書くと、ArduinoはRaspberryPiのダウングレードバージョンみたいに聞こえるかもしれませんが、Arduinoの良さはその単純さだと思います。

最初にホストPCにArduino専用のIDEソフトをインストールしておけば、あとはそこにコードを書いて、USBで繋げた買ってきたままのArduinoボードに流し込むだけです(コンパイルも自動的にやってくれます)。

そうすればいきなりプログラムが走り始めて同じ処理を繰り返し、電源を切ったら終了します(電源ボタンは無いので通常は電源供給をしているUSBケーブルを抜く)。勿論それで壊れたりせず、再び電源を投入すればさっきのプログラムが再稼働するという単純さ。プログラムを変えたければIDEから上書きすればOKです。

一方Raspberry Piはパソコンですから、OSのインストールから初めないといけません。また、ログインユーザーやネットワーク等各種初期設定も必要です。まあこれは一度やってしまえば次からは不要ですが、パソコン同様起動やシャットダウンのプロセスは毎回必要です。

起動自体は電源投入で自動的に始まるようですが、OSが立ち上がって初めて制御用のプログラムを用意し、例のターミナルから読み込んで走らせるという手順が必要です。そして勿論、シャットダウンはちゃんとした手続きが必要なので、いきなり電源を切ったりすればOSが壊れてしまうかも知れません。

もっとも上述のように、Arduinoの処理能力は限られているので、画像処理とAIを使ったロボットカーとか、ハイレゾオーディオプレーヤーなんかを作りたい場合はRaspberryPiが必要でしょう。逆に、距離センサーを使って障害物を回避するロボットカーとか、数種のオシレータを内蔵したMIDIシンセくらいならArduinoが過不足無いと思います。

Arduinoの種類と値段

Arduinoと言っても用途やスペック別に様々な種類 (Raspberry Piより遥かに多い)があります。僕の場合は最も一般的なUNOを買おうと思ってましたが、何と3,200円もするんですね。ラインナップ全体で見ても、遥かに高性能なRaspberryPiシリースと値段が変わらないという(・_・;)

しかし!ArduinoはRaspberryPiと違ってハードウェア自体がオープンソースなのです。よってクローン(互換品)が沢山出回っており、値段は公式ボードの約1/10です(;´∀`) 何時ものebayで探したら、送料込で390円くらいのUNO があったのでゲットしました(^o^)

Arduino UNOのハードウェア

例によって何時届くか判らないebayの”Free economy shipping”ですが、注文から3週間後くらいにヒッソリと自宅のポストに投函されていました(取扱は郵便局)。パッケージがあまりにも小さく軽いので、最初は別途注文してたジャンパーケーブルかと思いましたが、緩衝材の中から個包装のクッキーのようなArduino UNOが出てきました。

外観と仕様

こういうものの常として、写真や動画で見る印象よりも、実物は一回り以上小さいですね。クレジットカードと比較すると、短い方の辺はほぼ同じ長さで、長い方の辺は2割ほど短いです。僕は未だなってませんが、老眼の人にはちょっと厳しいかも(;´∀`)

ただ少々老眼でも近眼でも、知ってる人は一見して判ると思いますが、実はこれオリジナルのUNOとハードウェアが違います。先ずUSBポートがMiniBであること、そしてメインのチップが小さく脱着ができないタイプなのです。

オリジナルのUNOであれば、メインチップにプログラムを書き込んだら、取り外して別の基盤で使うことが出来ます。そして元のUNOボードには新しいチップを差し込んで、またプログラムを書き込むといったように、プログラムライターとして使えるわけです。しかしこのチップ自体の生産が需要に追いついていないらしく、同じ機能の小さいチップを搭載したボードを発売したようです。

だいたい、このボード全体で3ドルくらいしかしませんから、チップ単体と目的に沿った周辺パーツを揃えて汎用基盤に載せたほうが逆に高く付くのではないでしょうか。そういう意味でこのチップ固定式ボードで正解だったと思います。

入出力ポート

Arduino UNO には6つのアナログ入力ポートがあり、可変抵抗などを繋げることで連続的な値を入力することが出来ます。

一方14個のデジタルポートはプログラムによって入出力何方にも設定できます。更にその内6ポートはPWMの波形を出力出来ます。これはつまり0-5Vまでの電源電圧を、スイッチングによって変化させながらディバイスに印加出来るということです。よって例えば、LEDを繋いで明るさを調整したり、アンプを介してモーターのトルクを制御したり出来るわけです。

電源供給

ArduinoボードはPCと接続している場合はUSBバスパワーで動きますが、別に同軸電源コネクタがついているので、ここにAC-DCアダプタを挿せば家庭用電源でも駆動できます。使えるアダプタの要件は公式サイト にありますが、注意しなければならないのはコネクタの極性です。中央が(+)で周囲が(-)です。

実は僕の自宅に以前使ってた機器のACアダプタが幾つも余ってたので使えるかチェックしたら、全て極性が逆でした。調べずに使ってたらボードが壊れたかも知れません(;´∀`)

というわけで、次回はArduinoのソフトウェアについて書きたいと思います。

関西最大のバイクイベント、大阪モーターサイクルショー に今年も行って来た。ここ何年かはGoogleのアルバムをレポートの代わりにしてたけど、個々の写真のキャプションを読んでない人も居そうなので、ちゃんと記事にすることにした。と言っても、個人的に気になったバイクや事柄だけ取り上げるので、全般的にはやはりGoogleフォトのアルバム を参照してくだされ。

気になったバイク達

今年は250ccアドベンチャー系のニューモデルが、一気に3メーカーから発売される(又はされた)。ご存知、V-Strom250とVersys250そしてCRF250Rallyだ。残念ながらどれも試乗はできなかったが、跨ることは出来たので比較しながら感想を書いてみる。

V-Strom250(DL250)

先ず他よりダントツに車高が低くて足つき性が良いのがV-Strom250だ。しかも車体は写真から想像する以上にスリム。特にタンクがコンパクトで上にも横にもあまり嵩張らないのが良い。エンジンが同じGSR-250と比較しても、シートもタンクも一回りスリム。シート高が若干高いので足つき性は同じくらいかな。

一方、純正のパニアケースはとても高級感が有るけどかなり嵩高い。特にサイドのケースは巾が広いので、これを付けると全幅がかなり広がって取り回しが悪そう。それにケースの肉厚が分厚く、持つとかなり重いしかさの割に容量は少なめに見える。もっともケースはオプション扱いだろうから嫌なら付けなきゃ良いのだが、そうするとシートカウル上に取り付け穴のようなのが露出するので、ちょっと見た目がイマイチかも。

Versys-X 250/Tourer

次に車高が高いのがVersys-X 250 で、シート高自体は810mmとなっているが、乗車時の沈み込みが少ないので足つき性はあまり良くなかった。特にリアサスが硬そうなので、走るとZ250と同じような突き上げがあるんじゃないかとやや心配。

シートの前後は更に高くなっているので、全体的には想像してたより車高が高く大柄に見える。特にタンク横のシュラウドからフロントカウルにかけてはかなりボリューム感がある。タンクの位置も高めなので、燃料を満載にすると取り回しが重いかも。もっとも車重自体は170kg台らしく、Z250とあまり変わらない。Vstrom250は192kgという噂もあるから、同じパラレルツインでも数値的には大分軽い訳だが…

尚、Tourerに付いている純正のパニアケースは、ホームセンターで売ってる工具箱みたいな形状と質感だが、V-Stromのより遥かにスリムだし軽そう。ただし取り付け位置がシートカウルから結構離れているので全幅はそれなりに広い。

CRF250 RALLY

最後のCRF250Rally は上の2車とはコンセプトが全く異なり、タイヤもサスもシート形状も完全にオフ車。特にシート高は何故かベースのCRF250Lより20mm高い895mm!モーターサイクルショーでは直立で固定してあったので試しに跨ったけど、両足のつま先を同時に接地させるのも難しいほど(・_・;)

しかしこれにはLD(ローダウン)仕様もあって、シート高はモタード版CRFより低い830mm。固定してない展示車に跨ると、V-Strom並にフレンドリーな車高。サスが柔らかくシートもスリムなので、数値的には20mm低いVersys250より足つき性が良い。

ただしこのLD仕様、シートや車体はノーマルと同じでサスペンションの変更(リアはリンク、フロントはインナーチューブ長)だけで車高を下げているので、オフ車としては地上高がかなり低い。特に人が跨ってるのを端から見ると、エンジンガード付近がボッテリ垂れ下がり、まるで妊娠した犬のよう(;´∀`)

Rebel 500/250

これも注目度が高かったホンダのミニクルーザー。アメリカでは昨年11月に発売 されており、日本でも現時点では参考出品ながら程なく発売されそう。ただ米国向けには300ccだったものが、日本向けには250ccにキャパシティーダウンされている。

でその250だが、広報写真から想像してたより遥かに小さく低い。まるで米国の子供用のクルーザーのようだ。また、小さすぎるエンジンとタンクの間に隙間が空いており、文字通り間抜けというか何とも脱力系(;´∀`)

しかし跨るとメチャクチャ軽くてビックリ!勿論、重量が軽いというより重心が低いから軽く感じるのだと思うが、左右に揺するとPCXより明らかに軽く、アドレス125Vに近いと思う。足つきもベタベタなので、跨ったまま足で漕いで会場の外まで持ち出せそうな勢い。

500の方は床に固定してあったので重量感は判らないが、これも車体は250と同じなのでメチャクチャ小さい。エンジン上の隙間は流石に無いけど、500ccパラツインエンジンはかなりコンパクト。ハンドルは遠め・高めのロードスター的ポジションだが、本家のRoadstarよりは前傾はゆるいかな(^_^;) タンクは写真の通り盛り上がってるけど、タンクが高いというよりシートが低すぎると言った方が正しいだろう。

嬉しいのは日本向けに400ccにボアダウンしたりせず、500ccのまま発売すると言うこと(側に居たスタッフにも確認した)。400XやCBR400Rのエンジンも悪くはないが、本来の500のトルクを味わってみたいから。400も500も維持費は同じだしね。

Montesa 4RIDE 250