長らくWebデザインをサボってると知らぬ間に技術はドンドン進みますねえ(‘◇’)ゞ

floatに代わる新たなマルチカラム作成手法だったはずの「display:box」は既に過去のものになってしまったようです。 (さらに…)

長らくWebデザインをサボってると知らぬ間に技術はドンドン進みますねえ(‘◇’)ゞ

floatに代わる新たなマルチカラム作成手法だったはずの「display:box」は既に過去のものになってしまったようです。 (さらに…)

2016-9/17:Aria A-100FとACE 9Fのレビューを追加

2016-9/11:Cordba F7のレビューを大幅変更。それに伴いまとめ等も一部変更。

2016-2/15:A-50Fの現行バージョンとCordba F7のレビューを追記。その他の部分も色々と修正しました。

フラメンコギターという名前を聞いたことがあっても、実態は良くわからないという人も多いでしょう。僕もフラメンコ音楽用に補強されたクラシック・ギターかな?くらいの認識で、フラメンコをやらない限り必要ないモノと思ってました。

しかし、ヤマハのサイトでフラメンコギターはポップスによく合うという記事を読んで俄然興味が湧いてきました。音抜けが良いのでバンドで埋もれないとあります。それならコード引きでも音の分離が良さそうだし、弦高が低いなら弾きやすそうだと思った次第です。

というのも、家にあるクラシックギター(ヤマハGD-10)だと、ネックは太いし弦高が高いのでどうにも弾きにくいのです^^; また、ボサノバなどは基本的にコードの指弾きですが、中音域のヴォイシングだと音が篭ってしまうのです。

フラメンコギターってパット見、いやジックリ見てもクラシックギターとの違いがよく解りませんよね。ボディー形状もネックの幅・長さも同じだし、ヘッドもペグも同じ。弦の種類もスケールも同じ。まあ、ボディの色が全般的に明るいのと、表板に張ってある透明のシートくらいが違いでしょうか。

そこで試奏の前に、両者の違いについてもう少し詳しく調べたので、以下に纏めてみました。フラメンコギターのクラシックギターに対する特徴です。

つまり、フラメンコ音楽の早いパッセージやパーカッシブな奏法、弦のビビリを活かしたようなジャカジャカした響きに対応したのがフラメンコギターという事らしいです。それに比べてクラシック・ギターは独奏というか主役前提(伴奏ではない)で、重厚でクリーンな音を志向していると。

試奏と言っても、各社のラインナップの中でもフラメンコ・ギターはわずかしかありません。ヤマハだと実売4万円台くらいがボトムで、一方その上はいきなり80万円くらいに跳ね上がるという極端さです^^;

しかも実店舗では、他のギターは沢山置いてある店でも、フラメンコ・ギターだけは全く置いてない事が多いです。というわけで、僕の行動範囲である梅田や心斎橋界隈の楽器店にあった、4-5万円までのモデルを試奏しました。

上の記事にもあるヤマハのエントリーモデルです。見ての通り、全面カスタードクリームっぽいカラーと黒のバインディングがポップでオシャレですねえ。

上の記事にもあるヤマハのエントリーモデルです。見ての通り、全面カスタードクリームっぽいカラーと黒のバインディングがポップでオシャレですねえ。

先ず売り場に吊るしてある状態で、側のクラシックギターと見比べたんですが、ボディーの厚みは同じにしか見えません。スペック上も胴厚94mm~100mmとなっていて、他のヤマハのクラシックギターと同じです。

棚から下ろしてもらって構えると、やはりボディー形状やサイズ感は家のGD-10と変わりません。ただ重量は確かに軽いです。ボディーが軽いだけではなく、ネックも軽いのでバランスは良いです。仕上げのニスも薄いのが判ります。GD-10はウレタンニスがコッテリで白濁しちゃってますから^^;

また、ネックが薄い事に初めて気づきました(それまではクラシックと同じだと思ってた)。そのせいか幅まで細く感じとても弾きやすいです。スペック上はナット/ブリッジ幅が52mm/62mmと、クラシック・ギターと同じなんですけどねえ。

弦高も上の特徴通り低いので、テンションが緩く感じられ左手がかなり楽です。同じフレーズなら難易度がかなり下がったように感じます(^^) ネックの裏がつや消し塗装なのも、滑りがよくて良いですね。

さて肝心の音ですが、立ち上がりの速さはよく解りませんが、音質的にHi寄りなのは判ります。GD-10だと篭もるコードでもあまり気になりません。ただ、普通のフィンガーピッキングだと、フラメンコギターっぽいシャキシャキした音にはならず、シャラシャラと軽くソフトな音です。癒やし系ガットギターと言う感じですね。

ただ弦がほぼ新品なのか、弾いてるうちにどんどんチューニングが狂います(殆ど誰も試奏したこと無いの?)。なので自分で何度もチューニングし直しましたが、チューナーを使ったのは最初だけなので、もしかしたら全般的にキーが下がってたのかも。というのも若干音に張りがなく、ボヨーンとした感じに聞こえたので。

勿論、これから弾き込む事で、もっとジャカジャカ鳴るようになる可能性はあります。ただ以前、立て掛けてあるホセ・ラミレスのフラメンコ・ギターをそのまま触って一瞬音を出してみたことがあるんですが、まるでリュートのようにシャコーンと乾いた独特のサウンドでした。

それに比べたら、このヤマハのフラメンコ・ギターの音は、良くも悪くもクラシックギターのそれに近いと思います。GD-10の低音部をカットして、中高域も若干軽めにした感じでしょうか。加えて上述の細いネックやローテンション感ですから、まさにスケールが小さめのミニガットギターという印象でした。

これは一見してボディーが薄いのが判りました。上のヤマハの8割くらいの厚みかな。なのでさぞ構えやすいかと思いきや・・・実際にはそうでもありませんでした^^;実は正面から見るとヤマハのモデルより幅広だったのです。だから構えると右肘が上がってしまい、薄い割にコンパクト感がありません。

まあこれもフラメンコ・ギターらしく、総重量は軽いしネックも細いですが、ネックはヤマハと違って艶あり仕上げなので、さらっとではなくねっとりした感触です。

さて音ですが、ヤマハのモデルより更に音が伸びないというか小さいというか。まあ高音域はそれなりに出るんですが、中音域(特にG弦)でポコッと詰まってしまう領域があります。ヤマハのがやや軽量なクラシックギターだとすれば、これはエレガットといった感じです。

上の旧モデルを試奏してまもなく、現行のスプルーストップのモデルが店頭に並んだので、念の為というかあまり期待せずに試奏してみました。そうしたら全然良いではないですか(^^)/ 旧モデルで感じた中音域の詰まりも無く、全般的にからっと良く鳴ります。

因みに、AriaのA-50Sと言うクラシック・ギターが同価格帯で同じスプルーストップなのですが、それと比べるとこのA50Fはサスティーンが短く音が軽い感じはします。ただアリアのガットギターはヤマハと比べたらどれもカラっとした音で弦高も低いので、フラメンコだからって劇的に違うわけでもないです。

また、下のビデオのようにフラメンコっぽくバリバリ弾けば別ですが、普通に指弾きする限りはクラシックよりやや音量が小さいように思いました。というか、このビデオは部屋鳴りなのか録音機材なのか、全般的に実際よりかなりシャープに聞こえます。

http://www.youtube.com/embed/9WYIhwqn7fw

軽さやネックやボディーの形状は旧モデルと恐らく同一でしょう。上ではボディーは薄いけど幅があるので割と嵩張ると書きましたが、この店の試奏用のイスが、途中のステップに右足を乗せると太ももが高く上がってしまうからかも知れません。普通のクラシックギターと持ち換えると、やはり薄くてコンパクトな感じは明らかです。

色はボディー全体が淡いクリーム色で、価格の割には質感も高く中々オシャレです。これに比べるとヤマハのはもっと黄色っぽい感じです。

音もヤマハらしく丸いCG182SFより、このA-50Fの方が軽やかで明るい音なので、僕の好みというか求める方向性ではあります。旧モデルから一転、この時点でガットギター選びのトップに浮上してきました(^^)

上述の50Fの上位機種で、スペック上の違いはサイド&バックがサイプレスの単盤(50Fはアガチスの合板)。実際の音は、試奏したのが別の店だったので厳密な比較ではありませんが、50Fとの違いは殆ど判りませんでした’◇’)ゞ敢えて言うなら、100Fの方が僅かに繊細で50Fは僅かに硬いかな? しかし何方にせよ、意外と丸くて小さな音でした。

ボディーやネックの形状は50Fと同じと言ってよいでしょう。薄くて軽くて弾きやすいです。色は公式サイトの写真では50Fより赤みがかっていますが、実際にはあまり変わらずクリーム~オレンジといった感じでした。

ボディーやネックの形状は50Fと同じと言ってよいでしょう。薄くて軽くて弾きやすいです。色は公式サイトの写真では50Fより赤みがかっていますが、実際にはあまり変わらずクリーム~オレンジといった感じでした。

因みに、同じ店にAriaのクラシックギターA-50C(シダートップ)があったので弾き比べましたが、A-50Cの方がむしろカラッとした音色で良く鳴る印象です。ただA-50Cは低音も良く鳴るし、相対的にHi-E弦が弱いのでウォームな印象もありますが、中の4弦は乾いて良く鳴る音でした。

Ariaのラインアップの中でACEと付くと、Concertというスペイン製ギターのシリーズに属します。このACE-9Fの価格はBasicシリーズであるA50F/A100Fの中間で実売7万円前後です。

Ariaのラインアップの中でACEと付くと、Concertというスペイン製ギターのシリーズに属します。このACE-9Fの価格はBasicシリーズであるA50F/A100Fの中間で実売7万円前後です。

先ず見た目ですぐわかるのは、明らかに薄いボディーの50F/100Fとは違い、9Fは通常のクラシックギターと同じ厚みがあります。そのせいか音も通常のクラシックギターと殆ど変わりません。そればかりか、A50SやA50Cの方がカラッと良く鳴ると思いました。

演奏のし易さもクラシックのそれですが、ネックの厚みが均一に変化しないというか、3フレットあたりが割りと分厚くてその先が一旦細くなってるように感じました。AriaのConcertシリーズは他にも弾いたことがありますが、同価格帯のBasicシリーズ(確か中国製)と比べて作りも音も劣るように思います。

一言でいうと、見た目も音もAria A50Fと殆ど同じでした(;’∀’) 時間を置いて別の店で試奏したので、直接比べたわけではありませんが、少なくとも記憶で対比する限り違いが判りません。

この半年後の同じ日にAria A50Fと弾き比べると、こちらの方が明るくシャープな音がしました。不安定なレビューですみません(;^_^A 僕はタッチがソフトなようで、店員に弾いてもらうとより音のキャラクタがハッキリし音量も十分。これなら、ボサノバなどのコード弾きでも音が籠ることはなく、音が前に出てくる感じです。

ボディの厚みや重量感はA50Fと似てとても軽くて薄いです。ネックもクラシックギターを比べたら相当薄くて、弦高も低いので弾きやすいです。材質はバック&サイドのA50はアガチスで、F7はサイプレスとなっています。

A50Fには一見トラスロッドはありませんが、F7はサウンドホールからトラスロッドの六角ボルトが見えています。実は同じAriaのA50Sには外から見えないようにトラスロッドが仕込まれているらしいので、A50Fも同じ構造だと推察します。ただ、F7は弦を張ったままトラスロッドを調整できますが、A50Fは弦を外さないと調整できないという事です。

https://youtube.com/watch?v=5fqMSgo8MoEYoutube%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%AECordoba%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%81%8C%E4%B8%80%E7%95%AA%E7%94%9F%E9%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AB%E8%BF%91%E3%81%84%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%93%E3%81%AE%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E3%81%AF%E5%BA%97%E5%93%A1%E3%81%AE%E6%BC%94%E5%A5%8F%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%A7%E8%81%B4%E3%81%8F%E3%82%88%E3%82%8A%E3%82%82%E3%80%81%E8%8B%A5%E5%B9%B2%E4%BD%8E%E9%9F%B3%E3%82%92%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%82%81%E3%81%AB%E6%8B%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%82%82%E6%84%9F%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

見た目はこのビデオではサイドがやや濃い色ですが、実際に店頭にあったのは公式サイトの写真の通り、サイドもバックもトップと同じクリームっぽい色でした。

実売価格はA50Fが税込み3.7万円ほどですが、F7は最低でも5万円ちょっとします。でもフラメンコらしい明るい音を聞くと1.3万円追加してF7に行きたくなりますね。

低音が出すぎず音の分離が良く、弦高が低くて弾きやすいというフラメンコギターの特徴は確認できました。ただ少なくとも僕のソフトタッチだと、意外と丸い音だし音量もあまりない印象でした。だからフラメンコギターか否かというよりも、ブランドによる音の差の方が大きいかもしれません。上の3機種では、音が明るい方からCordoba>Aria>Yamahaとなります。

特にYamahaのはボディーの厚みから察する通り、音は普通のクラシックギターと殆ど変わりません。まあ同じヤマハの中で言えば、同価格帯のクラシックギターは更に低音よりで籠った感じですけど(;’∀’) だからもしヤマハに拘るなら、フラメンコギターとしてではなく、弾きやすく低音が出すぎない普通のクラシックギターとして、敢えてCG182SFを選ぶのもアリかもしれません。

A50Fはアリアらしくネック薄め弦高低めで弾きやすく、音もヤマハよりはカラッとしてバランス良好です。そういう意味では他のアリアのガットギターとあまり変わりませんが、ボディの薄さはつまり構えやすさは明らかに違います。また価格が安いのが良いですね。

F7はネックやボディーの形状はA50Fと同じなので弾きやすく、音は更にカラッと明るくて一番気に入りました。ただ価格が他の2機種より明らかに高いのがネックというか、その価格帯まで行くならCordobaの他のモデルも試したくなります。実はフラメンコじゃなくても同じように明るい音だったりして(;^_^A

サブメニューに「ギター&アナログ楽器」と題しておきながら、全くギターの事を書いて無かったことに気付いて、今更ながら書き始めることにしました。最初は総論ということで、ギターの種類によって難しさはどう変わるか?というテーマで書きたいと思います。

僕がギターを始めた(というか最初に買った)のはもう20年ほど前になりますが、何度も挫折したので実質ギター歴は延べ5年ほどです^^;

元々手指が繊細にできているのか、左手の指がとても痛くて弦を押さえられなかったのです。最初に買ったのは、ヤマハのナイロン弦のミニエレアコですが、それでも指が痛くてコードを習得する事すら出来ませんでした。

その後10年くらいのブランクを経て、ウクレレだったら何とかなるだろうと思い立ち、プレイテックのソプラノウクレレを買って初めてみました。最初はそれでも少し痛かったけど、流石に全てソリッドナイロン弦でテンションも緩いので、半年くらいで何とか簡単なコードを抑えられるようになりました。

で次は実家にあったクラシックギターに挑戦してみたわけですが、やっぱりハイテンションだし弦高は高いしで、未だ手に負えるシロモノじゃ無さそう。そこで、楽器店で弦長500mm前後のミニクラシックギターを試したのですが、音があまりにもヘロヘロで、こりゃ楽器としては使えないなと思って断念。

そこで次に候補に挙がったのがエレキギターです。勿論ナイロン弦ではなく、恐ろしい金属弦が付いていますが、クラシックギターというかアコースティックギター全般と比べてテンションが緩く、弦高もかなり低い事を知ったからです。

そこで次に候補に挙がったのがエレキギターです。勿論ナイロン弦ではなく、恐ろしい金属弦が付いていますが、クラシックギターというかアコースティックギター全般と比べてテンションが緩く、弦高もかなり低い事を知ったからです。

そこでエレキギターを手に入れ、少しずつ弾いてみたところ、やっぱり指が痛い(-_-;) 特に極細の高音減が指に食い込んで切れそうです。おまけに僕の手指から何か劇酸の液が出てるようで、ソリッド弦を一瞬にして錆びさせてしまいます。だから細いワイヤーがザラザラになってまるで糸鋸みたいです。

「そうか、ギターって最初は指が切れまくって血だらけになって練習するものなのか!」と思いましたが、その話を楽器店員にすると「指が切れるという話は聞いたことないですね(;´∀`)」とのこと。まあ僕も実際切れたことはないですけど(^^; スライドさせると本当に切れちゃいそうで、思い切って演奏できないのです。

対策としてバイク用の皮手袋をして弾いたり、ダイソーでゴムの指サックを買ってはめたりしたのですが、そんなごわごわの指で演奏できるはずもありません。実は後で知った事ですが、指に瞬間接着剤を塗ってカチカチに固めて弾くと痛くないそうです(;’∀’)

ただ僕の場合は、痛みが耐えられなくなったら練習をやめて、何週間か経ってからまた練習再開。ということを繰り返しているうちに、徐々に慣れてきました。これは指の皮が厚くなったのかもしれませんが、無駄に力を入れて弦を押さえなくなったのも大きい気がします。

というのも、運指やコードのポジションに不慣れだと、ついつい力を入れて弦を押さえてしまうんですよね。また当然ながら、同じポジションを何度も練習していると、同じ指の同じ場所が痛くなってしまいます。だから今でも、難しめのポジションを練習するときはやはり指が痛くなります(;’∀’)

というわけで、僕の苦労話をダラダラと書いてしまいましたが、ここからが本題です^^;

指の痛さの主原因とおぼしき弦の張力(テンション)は、ギターの種類によってどの程度違うのでしょうか?次の表は最もポピュラーなダダリオの製品で、多分最も売れているセット弦(ゲージ)のテンションを公式サイトから写したものです。

| ギターの種類 | 製品名 | 各弦のテンション(kgf) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| E-Hi | B | G | D | A | E-Low | Total | ||

| 金属弦アコギ | EJ16 Phosphor Bronze, Light, 12-53 | 10.60 | 10.57 | 13.63 | 13.58 | 13.12 | 11.32 | 72.82 |

| エレキギター | EXL110 Nickel Wound, Regular Light, 10-46 | 7.36 | 6.98 | 7.52 | 8.34 | 8.64 | 7.67 | 46.51 |

| ガットギター | J45 Pro-Arté Nylon, Normal Tension | 7.36 | 5.46 | 5.39 | 7.08 | 7.12 | 6.43 | 38.84 |

どうですか?所謂「アコギ」(フォークギター)の金属弦だけ突出してハイテンションですよね。僕もエレキは比較的ローテンションだということは知っていましたが、同じアコギでも金属弦とナイロン弦でこんなに違うとは思いませんでした。これで、エレキギターやクラッシクギターでヒーヒー言ってる者が、金属弦アコギをやるなんて自殺行為だということが判るでしょう^^;

ダメ押しに上の表をグラフにしてみました⇩

.png)

アコギ金属弦の中でも、G弦とD弦はナイロン弦の2倍近い張力なんですね。音の高さ(固有振動数)が同じなら、張力は弦の重さ(長さ当たりの質量)に比例し、弦長の2乗とゲージに比例します。すると、アコギ金属弦はそれだけ重いって事ですね。

尚、エレキやアコギのロングスケール(と言っても一般的な弦長)は、650mmでクラシックギターの弦長と同じです。上の数値は皆ロングスケールで合わせてあると思うので、それより短いミディアムスケール(620~630mm台)であればもう少しテンションは緩くなります。それでも630/650くらいの比率になるだけなので、アコギの金属弦のダントツ1位は揺るぎないでしょう。

テンション以外にもボディーの大きさやネックの太さなどが、ギターの弾きやすさに関わってきます。それらを加味して、先に結論をまとめると次のような感じになると思います。

| ギターの種類 | 弦の張力 | 弦の感触 | 弦の錆びやすさ | 弦高 | ギターのサイズと構えやすさ | ギターの重さ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| エレキギター | 緩い | シャープ。但し巻線は割とスムーズ | よくさびる。特に高音弦が酷い。 | 低い | 小さく体にフィットして構えやすい | 重い |

| ガットギター | やや強い | 良く伸びて柔らか。高音弦は超スムーズ。巻線はエレキの巻線よりややザラザラ。 | 高音弦は全く錆びない。巻弦は少し錆びる。 | 高い | 大き目でやや構えにくい。ネックが太い | 普通 |

| 金属弦アコギ | 強い | シャープ。巻線はザラザラ。高音弦はエレキよりやや太いので、指への攻撃性は若干低いか? | 錆びるけどエレキよりはマシか? | 低い | ドレッドノートは巨大。小ぶりのものはクラシックより構えやすい。 | やや重い |

上の3種を組み合わせ対決させながら、詳細を下記しました。

弦の素材はエレキがニッケル系でアコギがブロンズ系という違いはありますが、比重や弾力性は似たようなものでしょう。よって一般にゲージが細いエレキの方が、スケールが同じならテンションは低いというわけです。実際、ビギナーでもはっきり判るほとテンション感が違うと思います。達人の演奏を見ても、エレキなら軽々とチョーキングしていますが、アコギはそこまでしませんよね。

構えやすさも両極端で、アコギは音響を重視した巨大な箱、エレキは奏性を重視した薄くて体にフィットするボディー。だから、テンションの緩さを含めたトータルの弾きやすさはエレキの圧勝です。エレキでは速弾きギターヒーローみたいなのが沢山いますが、アコギで同じことをするのは達人でも不可能でしょう。逆に言えば、同じフレーズを弾くならエレキのほうが簡単ということでしょう。

これは、自分だけで音を出さないといけないか、電気の力で増幅できるかの違いですね。逆に言えば、エレキはギター本体以外にアンプやエフェクタといった機材もそろえる必要があり、その意味では初心者には少々ハードルが高いかもしれません。しかし、そのおかげでエレキは様々な音を出すことができ、アコギより幅広い音楽ジャンルに対応できるという利点があります。

比重はアコギ弦(ブロンズ系)の方が当然重いですが直径は遥かに細いので、長さ当たりの重量はあまり変わらない気がします。すると弦長が同じだからテンションも同程度ということになりますが、クラシックの方が柔らかく感じるのはナイロン(巻線も芯はナイロン)の方が良く伸びるからだと思います。さらにナイロン弦(高音のソリッド弦)の方が太いので、指に対してはより優しくなります。

上述の通り、弦のテンションは金属弦アコギが2倍近く強く、おまけに素材の感触としてナイロンよりシャープ。その意味では、指への攻撃力は圧倒的に金属弦アコギの方が高いわけです^^;サビ易さに関してはエレキのソリッド弦より若干マシな気がしますが、全くサビないナイロン弦とは勝負になりませんね。

ただ、クラシックギターは弦高が高いので、その分沢山引っ張ってフレットに届かせる必要があり、その意味では指に厳しくなります。ローポジションではあまり感じませんが、ミドル→ハイポジションと行くにつれ厳しくなります。また、クラシックはネックが太いので、バレーコードなどは押さえ辛く、それが指への負担と感じる事もあるでしょう。

ボディーはアコギの方が一般に大きく重いです。特にドレッドノートは幅も厚みもあるので、体が大きくないとギターに抱き着くような姿勢になってしまいます。ただ小ぶりのアコギ(「フォークサイズ」やooo「トリプル・オー」タイプ)なら右腕の上がり具合も大分楽になりますし、弦長も短いので左手指への負担も減ります。

ということは、小ぶりなアコギVSクラシックでいうと、指の負担でクラシックやや有利、コードの押さえやすさで小ぶりアコギ有利ということで、総合では良い勝負かな。

この対決はテンションが近いので、左指への負担という意味では良い勝負です。弦高の低さでエレキ、素材の柔らかさでクラシック有利と言ったところ。エレキのソリッド弦は使って錆びると攻撃力が更に増しますけどね。

ただこれに、ネックの太さや楽器の構えやすさを加味すると、圧倒的にエレキの方が弾きやすいです。実際、同じフレーズを両方で弾いたら、エレキの方が断然簡単ですもん(^▽^)/ だから僕は、ボサノバなどクラシックで演奏すべき曲を練習していて難しいフレーズで躓いたら、エレキで弾いてみたりします。

以上、弾きやすさのみにフォーカスして書いてきましたが、それとその人の音楽の嗜好とは勿論別問題です。ロックバンドをやりたいのに指に優しいという理由でクラシックギターを選ぶ人は居ないでしょう。

ただ、そのクラシック(ガット)ギターにしても、クラシック音楽にしか使えないかというとそんなことはなく、ボサノバをはじめ色んなポップスのジャンルに使われています。またエレキギターだってHR/HM系のディストーションサウンド一辺倒ではなく、セッティングによってはJazzyなクリーミートーンも出せます。

実は時々、ストリートライブやバンドコンテストなんかをチェックするんですが、なんかアコギの弾き語りばかりな気がするのです。エレキをソロで弾き語りとか、クラシックギターとフルートのユニットとかあっても良いんじゃないかと。

もし「エレキギターやガットギターは特殊なので、もしそっち方面に特別こだわりがなければアコギ」という選択をしてそのまま来てるとしたらとても残念に思います。だからアーティストには、既成概念に縛られずに自由でユニークなスタイルを追及してほしいと思います。

先日苦労の末、UbuntuPCにWindowsをインストールしたので、早速Windows10のレビューを軽くしてみます。

といっても、私は2年半ほどUbuntuだけで暮らしてきてその前はXPだったので、Vistaも7も8もすっ飛ばしていきなり10です(;’∀’) なので「Win10で何が進化したか?」とかではなく、久しぶりに使ったWindowsの感想やUbuntuとの比較といった内容になります。 (さらに…)

Ubuntuの自作PCを2年半ほど使ってきて満足していましたが、特定のアプリを使う為にWindowsを導入する事にしました。そのアプリの筆頭は、今年買ったヤマハのシンセに付いていたCubaseAIですが、他にもSketchUPとかPicasaとかGoogleのアプリが意外とLinuxに対応してないんですよね。

そこで今回は、Ubuntuが入っているPC(同じHDD)に後からWindowsを入れてデュアルブート環境を構築するという、トラブルの香りがプンプンする作業をしたのでレポートをお届けします。

引き続き、ZenPadモニタープレゼント関連。3つ目の記事でようやくタブレット本体のレビューです。これまではZenPad8.0としか書いてませんでしたが、正確にはZ380Cというシリーズ最廉価モデルです。

先のAsusイベントで貰ったZenPad8.0のファーストインプレッションをお届けします。と言っても第一弾は一緒に貰ったアクセサリの紹介になってしまいましたが^^;

Asusのスマフォやタブレットが漏れ無く貰えるというイベントに行ってきました(^^)

公式サイトではなく、Facebookでこんなイベントの参加者を募集していると友達に教えてもらったのが切欠です。

確か数年前にプロモーションを見た、台湾のバッテリー交換式の電気スクーターGogoroがサービスを開始したようです。 (さらに…)

DRZからPCXに乗り換えて暫くはオフロード系のヤマハGibsonを使っていたが、嵩張るし抵抗も大きいのでジェットヘルガ欲しくなり色々試着してみたのでレビューを書こうと思う。当然ながら、判るのは被り心地だけで、空気抵抗や風切音、安全性などは不明。

尚、各見出しの製品名から、通販サイトの商品ページにリンクしてある。実勢価格とレビューが見れた方が良いかなと思ったので。

SV時代もZenthを被ってたけど、基本的にヤマハのヘルメットは僕の頭や顔の形にあっていた。そして、他社のヘルメットと比べて、同じサイズ表記なら大抵一回り大きい。今使ってるGibsonもLサイズで僕にピッタリだが、他のブランドやモデルは皆Lではきつすぎる。

SV時代もZenthを被ってたけど、基本的にヤマハのヘルメットは僕の頭や顔の形にあっていた。そして、他社のヘルメットと比べて、同じサイズ表記なら大抵一回り大きい。今使ってるGibsonもLサイズで僕にピッタリだが、他のブランドやモデルは皆Lではきつすぎる。

でこのYJ-5Ⅲも最初はGibsonと同じ実サイズだと思っていたが、展示品でも比較的新しい(内装がヘタっていない)個体を被ると、LではかなりキツくXLで丁度良かった。それでも下のYJ-17やSHOEIの製品よりはゆったり目で、形状はやや違うものの大まかに言ってOGKのジェットと似た実サイズだと思う。

昨年登場したヤマハの新型ジェットヘルシリーズ。内蔵バイザーは付いているし、筐体もエアインテークが付いててなんかカッコイイ。内装も速乾性の素材と、色々とグレードアップされている。

昨年登場したヤマハの新型ジェットヘルシリーズ。内蔵バイザーは付いているし、筐体もエアインテークが付いててなんかカッコイイ。内装も速乾性の素材と、色々とグレードアップされている。

ところが実物に触れてビックリ、サイズが全然合わないのだ。先ず従来ピッタリだったLサイズを試したが、被る前から拒絶されてるような開口部が狭さ。引っ張って広げてようやく被ってもやっぱりキツかった。

次にXLだが、最初に試した時はLとさほど変わらない装着感だったが、数カ月後に試したら幾分大きくなっていた(内装のヘタリ?)。しかし頬の部分は依然キツ目というか、かなり下の方まで覆う形状になっている。それによってしっかり保持しようという狙いだろうが、ヘルメット全体の高さが高くなるし、オマケに頭頂部にエアインテイクが盛り上がってるので、恐らくPCXのトランクには入らないと思う。

何れにせよ、これまでのヤマハヘルメットとは、形状も装着感がすっかり変わってしまった。今までがピッタリフィットした僕としては大ショックである。

ジェットヘルの新シリーズのもう一方。こちらは、5-6千円ほど安くて気軽なシティーライド向けと言った感じ。なのに、内蔵バイザーは付いているので一見お買い得感が高い。

ジェットヘルの新シリーズのもう一方。こちらは、5-6千円ほど安くて気軽なシティーライド向けと言った感じ。なのに、内蔵バイザーは付いているので一見お買い得感が高い。

ところが、サイズがLとMの2種類しか無い。仕方なくLを試したら、YJ-17とは打って変わって、被りがかなり浅い。お陰でYJ-17ほど頭をねじ込むのに苦労しないが、やっぱりLではキツイ。

キツイ割に被りが浅すぎてホールド感が悪いし、襟足がスースーしてちょっと心地悪い。それに鏡で見たら、ワカメちゃんの絶壁刈り上げのようになり傍目にもかっこ悪い。これはもう、顔の小さい女性が小型スクーターに乗るために被る、みたいな製品だと思う。

【2017/11/4】結局これを選んだので、別記事としてレビューを書いた。

【2017/11/4】結局これを選んだので、別記事としてレビューを書いた。

冒頭のYJ-5Ⅲが当初思ったよりキツかったとしてレビューを修正したが、このYJ-20も同様でMCショーの後に用品店で試着してみるとLだとかなりキツかった。多分MCショーの個体はサンプルとして色んな人が被って、内装がそこそこヘタっていたのだろう。XLだとサイズ的にはぴったりだが、持っても被ってもLより重いし鏡で見ても一回り大きい。

店員に確認してもらったら、やはりLとMが同じ帽体で、XLとXXLも同じだった。因みに紙のカタログを見ると、このモデルは夫々のサイズで厚みが違う3種類の内装をオプションで装着可能。最初から着いてるのは中間の厚みの内装だが、それはLの場合は9mm、XLだと12mmになっている。だから僕の場合、Lで薄め(7mm)の内装だと丁度良いと思うが、内装だけ買うと結構高いからなあ(・_・;)

更に店頭で旧モデルのYJ-5Ⅲと比べると、同じサイズなら内部形状も大きさも殆ど同じだが、YJ-20より若干かぶりが深く頭の下の方まで覆われる感じ。つまり帽体の高さが違うせいなのか、YJ-20の方が若干軽く感じた。YJ-5Ⅲは在庫処分セールで9,800円になってたけど、軽量・コンパクトさやアンチフォグシールドなどYJ-20のアドバンテージは意外と大きいかも。

経験上、OGKのヘルメットは頭の横幅に対して前後長が短いのだが、これもやはりそうだった。Lだと幅はいいけど、額が当たって痛い。指でチェックしてくれた南海部品の店員も「これはキツイですね」とのこと。

経験上、OGKのヘルメットは頭の横幅に対して前後長が短いのだが、これもやはりそうだった。Lだと幅はいいけど、額が当たって痛い。指でチェックしてくれた南海部品の店員も「これはキツイですね」とのこと。

そこでXLを試したら、今度は妙にデカくてグサグサ。再びチェックしてくれた店員も「ウ~ン、ちょっと大きいですね^^;」とのこと。ただ展示してある品は内装がヘタってるからと、新品を出してくれたので被ってみた。すると確かに大分タイトな感じになり、今度は頬がキツ目。

まあ個人的にはXLで問題無さそうだが、このヘルメットの傾向としては、頭部の緩さに対して頬はタイトに作ってあるようだ。また、同じヘタリ度で比べたらやはりLとXLの差がちょっと大きすぎる気がする。XXLまであるんだから、LとXLの差はもっと詰めても良いと思うのだが。

基本的にサングラス付きのものを探していたので、このモデルは今まで被らなかったが、店員がAsagiとの比較で勧めてくれたので被ってみた。

基本的にサングラス付きのものを探していたので、このモデルは今まで被らなかったが、店員がAsagiとの比較で勧めてくれたので被ってみた。

サイズは同じくXLだが、Asagiと較べて全然軽い!フィット感は同じくらいだが軽いせいかグラつきを余り感じない。実際、見た目のサイズも持った時の重量感も一回り小さいのだが、被った時も軽量・コンパクトさを実感できる。

ただ、コンパクトすぎてシールドが顔に近いのか、顎とクッツキそうな気がした。それとAsagiも含めてOGKのヘルメットは頬の部分がタイト、かつ前の方まで伸びてる感じ。だからかぶる時の入り口が狭く、やや被りにくい。

Asagiと同じサイズ(XL)で比べると、こちらの方が頬がややルーズで僕にはぴったりフィット。OGKが頬で支えるとすれば、Shoeiは頭と顔全体で支えている感じ。頬の部分も前への出っ張りも標準的で、被り難さはない。

Asagiと同じサイズ(XL)で比べると、こちらの方が頬がややルーズで僕にはぴったりフィット。OGKが頬で支えるとすれば、Shoeiは頭と顔全体で支えている感じ。頬の部分も前への出っ張りも標準的で、被り難さはない。

ただ問題は価格で、同程度の品質と仕様のAsagiより実売価格で約1.5万円も高いのは如何なものか?もっとも、サングラスが付かないのにこれと1000円ほどしか変わらないJ-ForceⅣは更に割高感があるが。

【3/23修正】先ずサイズ表記がユニークで、M/LとL/XLというサイズがある。大阪MCショーのスタッフによると、筐体は1種類だが内装の厚みで2種類のサイズを作っているらしい。つまり、M/Lが小でL/XLが大というわけ。ややこしいやろ!

で、大きい方のL/XLを被ってみたら、新品だとかなりきついけど、かぶりの深さも丁度いいしサンバイザーを下ろしてもメガネに当たらない。

ただ問題は、かぶると耳たぶが折れ曲がってしまう事で、被り方を微調整しても改善しない。メットを外してイヤーパッドを見ると、耳が入る穴が普通よりかなり小さいし浅い事が判った。これはサイズの選択ではどうしようもない。

大阪モーターサイクルショーで初めて被った時の印象は良かったが、4ヶ月後に南海部品の店頭でチェックしたらイマイチだったので内容を変更する(;^ω^)

大阪モーターサイクルショーで初めて被った時の印象は良かったが、4ヶ月後に南海部品の店頭でチェックしたらイマイチだったので内容を変更する(;^ω^)

先ず、この製品はShadeと違ってM,L,XLの3サイズ。筐体は全サイズ同一で内装の厚みでサイズを変えているところまでは正しい。

実際にXLを被ったところ、ShadeのL/XLよりは大きく僕には丁度良い。MCショーに来てたスタッフによると、Shadeは2サイズしかないのでL/XLでもどっちか言うとLに近く、ModifyのXLの方がゆったりした内装らしい。

問題のイヤーパッドは見たところShadeと同じような窪みが浅い形状。MCショーでは耳に違和感はなかったが、南海部品で試着すると耳たぶが窪みに収まらず押されている感じだった。この差はどこから来るのか判らないが、見るとイヤーパッドが分厚いというか筐体との隙間が大きいというか、筐体と内装のフィット感が悪い気がした。

また、シールドを閉めていくと筐体の頬の部分が締まって更にきつくなる。これはかぶりやすさと走行中のフィット感を両立する為の設計らしいが、変化の度合いがかなり大きいので、僕の場合シールドを閉めると頬が結構キツい。

一方外から見た(鏡で見た)形状は、全体に大柄でぼってりと幅広。オマケに頭頂部が尖ってるのでおむすび山みたいなもっさり形状に見えてしまう。OGKのAsagiやShoeiのサンシェード付きモデルと比較すると、パット見一回り大きいし手に持った時の重量も重く感じた。

一見フルフェイスだけど、実はModify Jetに脱着式のチンガードを装着したモデルだ。

一見フルフェイスだけど、実はModify Jetに脱着式のチンガードを装着したモデルだ。

このチンガードはヘルメットを被った後からでも割と簡単に装着できるが、そうすると更に頬が締まりタイト感が増す。逆にチンガードを装着してからだときつくて被りにくいので、スタッフも被ってから付けた方が良いですよと言っていた。

ただこんなに華奢だと、強度的にガードになるのかな?と思っていたら、「ジェットは冬場、風が顎に当たって冷たいので、これがあると大分違いますよ」とスタッフ(;’∀’) それは僕も経験上よくわかるが…そうか、このチンガードは風よけという意味だったのか(‘◇’)ゞ

その他に、Advanceにはシールドに貼る曇り止めのシートが付いている。なのにJetとは定価で2000円しか変わらない。もし後からチンガード(3,900円)とフォグシート(3,000円)を買ったら6,900円もするから、断然Advanceの方がお得ですよというセールストークに納得してしまった(;’∀’)

とは言え、チンガードを外せば上述のModify Jetと同じものなので、イヤーパットの形状や大きさ重さが問題ないか確認されたし。

Modify Advanceで決まりかなと言いつつなかなか買わずにいたら、新製品が出てしまった。早速西宮の2輪館の店頭にあったので試着してみた。

Modify Advanceで決まりかなと言いつつなかなか買わずにいたら、新製品が出てしまった。早速西宮の2輪館の店頭にあったので試着してみた。

色違いで2個あったのだが、サイズは何方もXXL。「どうしてこんなでかいサイズしか置いてないんだよ」と思いつつ一応被ってみたら…全然でかくない(-_-;)

Modify Jet/AdvanceのXLと同じくらいのフィット感。XXLでこんなサイズならXLやLは一体それだけ小さくなるのやら?内装のタブもちゃんとXXLとなってるから、シールの貼り間違いでは無さそう。

にも関わらずというか、かぶって鏡を見ると妙に横幅が広い(内装も分厚く見える)。更に、被るとよくわからないが、手に持つと結構重い。Modify jetもOGKやSHOEIのサンシェード付きジェットと比べるとやや大きく重いと思うが、X Jetは更に大きく重い感じ。左右の大きなエアインテイクのせいかもしれない。

当初最有力候補だったModify Advance/Jetは別のところで試着すると重厚長大で、新製品のXJetは更に大きく重かった。内装と筐体のフィット感もイマイチで、同じサイズ表記でも製品ごとに実際の大きさがかなり違う。

更にもっと本質的な部分で、サングラス無しモデルの軽快感を味わってしまうと、格納式サンシェードメカの重量増と筐体の拡大は無視できないレベルだと判った。自分のYamaha Gibsonと較べても、Asagiの方が重い気さえする(高重心だからか?)。そう言えば、軽量・コンパクトがジェットヘルの売りだったのに、これでは本末転倒ではないかと。

というわけで、当初の内容から自分変わってしまい、読んでくれた人には申し訳ない。僕にとっても、ヘルメット選びは再び混沌の時代へ突入か?もしサンシェード付きを諦めるのであれば、(僕にとって)信頼と実績でヤマハYJ-5 Zenith戻ってしまうのか?

一般的に言えることは、ブランド毎にサイズや形状がかなり違うし、ブランドでも製品ごとにサイズやフィット感が違うという事(この傾向はWINSやヤマハで強く、SHOEIやAraiは弱いと思う)。結局は実際に被って確認するしか無いのだが、その場合は内装のヘタリ度も考慮に入れるべきだろう。

携帯電話というものを持ったことがない私が、遂にスマフォデビューか?! と言っても、高価なiPhoneを買ったり大手キャリアの高額な通信料を払うつもりはありません。

携帯電話というものを持ったことがない私が、遂にスマフォデビューか?! と言っても、高価なiPhoneを買ったり大手キャリアの高額な通信料を払うつもりはありません。

狙うのは、所謂「格安SIMフリースマフォ」。今までiPod touch(性能的に限界)でやってたように、普段は自宅でWifi接続し、寝転んでSNSやゲームをする。そして、イザとなったら格安SIMを買って外で通信するという計画です。 (さらに…)

最初の記事でWZ2100には”campaign”と”skirmish”という2つのモードがあると書きましたが、campaignモードはステージごとの説明が長くなりそうなので、先にskirmishモードについて説明します。 (さらに…)

約20年ぶりに新たなデジタル楽器を買いました。それはヤマハのワークステーション・シンセMOXF8です。

嘗て持っていたステージピアノKurzweil PC-88は10年以上前に売却し、手元にあったのはシンセ鍵盤のMR-61だけという状態がながらく続いていました。しかし、ピアノ曲を演奏・作曲するのに、やはりピアノ鍵盤のキーボードが欲しいと常々思っていました。

だから当初は、昨今お手頃価格になったデジタルピアノで良いと思っていたのですが、他の音源を直接鳴らすのにMIDI端子は欲しいなとか、ピアノの音もそれなりに良くないと・・・とか考えているうちに、結局ステージピアノに選択肢が移っていったのでした。

で、デジタルピアノ・レビューに書いた通り、様々な機種を試奏して比較検討した結果、StudioLogicのNuma Stageが最有力候補になりました。しかし最近になって、ずっとノーチェックだったワークステーションシンセMOXFのピアノ鍵盤版が、それとさほど変わらない値段で売られてる事を知り、対抗馬として急浮上してきました。

ピアノ音と鍵盤タッチという最も基本的な部分では、NumaStageの方が明らかに上というか好みなんですが、機能ではMOXF8が圧倒しています。Numa Stageが大容量のメモリをたった12個の基本音色で贅沢に使っているのに対し、MOXFは何百もの音色がありしかも夫々のクオリティーがかなり高い(ピアノだけは好みじゃないけど^^;)。

加えてMOXFのパフォーマンスモード(ドラム、ベース、コードパタンの組み合わせ)が実にかっこ良くて、3-4個のキーを押さえてるだけで殆ど曲になってしまいます(下の島村楽器の動画が判りやすい)。

Youtubeで自分の動画にBGMを選んで付けることが出来ますが、実はその中にこのパファーマンスモードそのままの曲がありました^^;こういうのを作曲と呼べるかどうかちょっと疑問ですが、店で試奏していると僕も直ぐに2-3曲作れてしまいそうな気がします(^^)

加えて、MOXFを買うとCubase7(ダウンロード版)が漏れ無く付いてくるという太っ腹さ。現在僕のPCはUbuntuなので使えませんが、他にも色々とWindowsがないと不便かなと感じる昨今、Win10前後で結局導入しちゃう可能性大です。その際、おまけでもらう事でも無い限り、今更4-5万円も出して新たにDAWソフトを買う気もないですし。

当然、MOXFとCubaseとの連携も素晴らしいようです。そのへんも含め、見ると欲しくなる氏家氏のレビューをどうぞ(^^)

とは言え、音やタッチ、見た目と言った基礎的な部分では、Numa Stageの方が僕の感覚にマッチするすることには変わりありません。そもそも、MOXF8とは全くコンセプトが異なる製品であり、この2つで迷う人は少ないでしょう。しかし僕に言わせれば、コンセプトが全く違うからこそ迷うのであって、同じコンセプトの製品なら簡単に比較でき、個人的な優劣が付けられます。

そんなわけで、どちらにするかハッキリ決めないまま、ネットで実売価格を調べる日々が続きました。お気づきの方も多いと思いますが、カカクコムの最安値が日本のネット通販最安値とは限りません。製品名+「アウトレット」または「中古」などで検索すると、更に数万円安い新品が見つかることがあります。

そんなある日目に留まったのが、意外と安いことで知る人ぞ知る(^^)Rock on companyでした。何とNumaStageが送料・消費税込みで119,800円!サウンドハウスだと135,000円だから1.5万円も安い!

そこで早速、会員登録してカートに入れてキープした・・・・つもりでした。ところが翌日見たら、1万円値上げされて129,000円になってる∑(゚Д゚)ガーン 僕の見間違いかと一応店にメールで問い合わせましたが、確かに値上げしたとのこと。2月一杯の特別セールだったようです。

それでも依然最安値ですが、逃した魚は大きいというか、そのまま買う気にはなれません。そこでまた、Moxf8を含めて特価品を探しを再開したら、楽天で何とMOXF8が11万円ちょっと(税込、送料別)で出てるではないですか!リンク先は展示品ですが、僕が見たのは「箱汚れアウトレット」つまり新品でした。因みに、サウンドハウスだと送料と消費税込みで146,000円ほどします。

実はこのJeugia楽器の三条店に、1週間ほど前にMoxf8の実機を見に行ったばかりでした(その場では安くなってなかった)。というのも、大阪・神戸の楽器店ではMOXF6はあってもMOXF8を展示してる店が1つも無く、態々京都まで観光を兼ねて見に行ったのでした。

なので、聞いたことも見たことも無い店よりは安心感があるのですが、楽天ショップでは「残り1台なので、注文が確定しても既に売り切れの可能性があります」みたいなことが書いてありました。そこで先日のRock on companyで「逃した魚」が脳裏をよぎり、殆どヤフオクに入札するようなノリで、その日のうちに注文を入れてしまったのです^^;

すると翌日、ショップから送料680円を含め注文を受けたと自動返信メールが来ました。しかしマダマダ安心できないぞと思っていたところ、佐川の配送追跡でこちらに向かっていることを知り、ようやく本当に購入できたと確信したのでした^^;

という訳で、最後にはドタバタと値段で決まってしまいましたが、短い時間の中で演奏よりも楽曲制作を重視する決断をしたということです。次回は届いたMOXF8のファーストレビューをお届けしたいと思います。

PCXを買って間もない2014年の秋、FBバイクフレンズの田中さんと清水さん共に、紅葉の嵐山に突撃してきました。ただブログ記事は書いていなかったのでGoogle photoのアルバムだけです。

午前中に行ったせいもあってかなり空いてました。拝観料・バイク駐輪料ともに無料です。

https://photos.app.goo.gl/WotESsfa6R8zkzrX7

渡月橋の歩道はラッシュアワーの電車内並みの混雑度

https://photos.app.goo.gl/R4huycon6vJGqsQn6

嵐山に来たらここは外せないご存じ世界遺産。有名な借景の庭以外も山側の庭は広い。ただ何故か写真は少ない。

https://photos.app.goo.gl/MfT6ujV1oiSUeLoP7

初めて行ったけど、紅葉の密度は多分京都一。オレンジ色のドームの中を歩いているよう。

https://photos.app.goo.gl/MHWCwDpcnqca9XF99

関西にはテスラ・モータースのディーラーが無いので、実物を見たことすら無かったモデルSですが、この度西宮ガーデンズで展示/試乗会を行うと聞いて行ってみました。 (さらに…)

ちょっと遅いネタだけど、先月EVファン待望の(?)Formura Eが北京で開幕した。それを見て思ったことと、今後の展望・要望について書こうと思う。

実は先日、5年目の車検を目前にして我がDRZを売却してしまった。当初は買取攻防編と一緒にしていたが、余りにも長大な記事になってしまったので、ページを分けることにした。先ずは、乗り換えに至った理由と次期車選びについて。

5年サイクルというのが僕のバイオリズムなのか、今年に入ってからDRZが少々飽きてきたし疲れてきた。バイクインプレにも追記したが、最大の障害はお尻の痛さ、次にエンジンのがさつさ、そして車体サイズもややしんどくなってきた。

丁度バッテリーもヘタってきたし(結局換えたけど)、ホークオイルも限界だし、何よりタイヤがズルズルでこのままでは車検が通らない。また、来年度から軽自動車税が増税され、250CC超のバイクは400であろうが1300であろうが一律4000円から6000円/年に値上げされるのも腹立たしい。色んな意味で潮時かなと。

で次期マシンだが、待望のMT-09は近年稀に見るエキサイティングなバイクだし、MT-07は09の粗さをリファインしたような乗りやすさだった。これらのバイクがもし5年前に出ていたら、間違いなく最有力候補だっただろう。しかし、僕の今の気分としてはもう400より大きなバイクは要らない。次は体にも財布にお免許にも優しいダウンサイジングコンセプトで行きたい。

ということは250(軽2輪)クラスだが、かつてより活気が出てきたとは言え、未だこれと言ったバイクが現れていない。200Dukeは値頃感が無くなったし、GSR250は安価かつ安楽だがあの重さとスタイルがどうしても引っかかる。夏頃地味に登場したCB250Fも、乗るとホントに地味過ぎるバイクだった。本命とも呼べるR25は未だ「年内発売予定」としかアナウンスされていない。

そんな中、本当にお試しで乗ってみたのがドリーム店に置いてあった新型PCX150だった。これが何とも力強くそしてジェントルなエンジンだった。初期型PCX125でも感動したが、新型は輪をかけて重厚かつパワフルな感じ(まあ150だけど)。また、初期型の欠点だった乗り心地もかなり改善され、益々プレミアムサルーン化していた。

家に帰り、早速Goobikeで調べてみると、何と2014年モデルの新車が車体22万円(乗り出し26万円)くらいで売られているではないか。それで興奮して、数日後にその激安価格の店の一つに行ってみた。因みに、家から車で30-40分と、安売り店としては未だかつて無いほど近い^^;

そこで、Goobikeに出てたPCXについて聞いてみると、最初話がやや噛み合わないのでよくよく確認したら、2014年モデルというのは新型になる前の昨年モデルという事がわかった。なんじゃそりゃ!それは普通2013年モデルというのではないのか?

失望と共に「そういうわけか」という妙な納得感を胸に、家で再びGoobikeを見ると、他の店でも旧モデルを2014と表示していた(このときようやく、新旧モデルのスタイルの違いが判るようになった)。じゃあ、新型は何年モデルなのかというと「2015年モデル」と書いてある。おかしいじゃんその表示!少なくともドリーム店の新型PCXは2014モデルと表示してあったし、他のバイクでもそんな未来モデルは見たこと無い。

という訳で、この奇妙な業界慣例(?)については良くわからないが、激安なのは旧モデルの在庫処分であり、新型のPCX150はそれより総額で10万円近く高い事は判った。更に、新型の150と125を比べると、何と総額6万円ほど違うことが判った。これは車体の定価が3万円ほど違う上に、納車整備費用や取得税なんかで更に3万円ほど差が付くようだ。

同じPCXで整備の手間が変わるはずもなく、何とも理不尽だが、排気量で諸費用を決めてる以上そうならざるを得ないだろう。因みに、自賠責や自動車税の違いは合わせて3千円/年ほどで、任意保険も等級が進んだオッサンライダーなら、保険会社にもよるが年間数千円単位の違いしか無さそうだ(維持費比較)。

勿論、若者なら任意保険で大差が付くので、圧倒的に125が人気。150も初期モデルの発売当初は、オッサンを中心に意外とよく売れたらしいが、今はさっぱりだという。何でも、首都高の合流で事故が頻発し、それがネットで広まったから近所のバイク店主が言ってた(じっちゃんなのにネットに詳しい?)。

そういう意味では、せこい話だが、リセールバリューは125の方が全然良さそう。問題は150と比べての走りだが、125の試乗車がドリーム店でも殆ど無い(一番近いのが京都)。多分売れすぎて試乗車に回せないんだろう。その点SHモードは試乗車が沢山あるなあ^^;

というわけで、PCXに限らず「売れるのは125以下か750以上のどちらかで、その中間がない」とその店主も呆れていた。実際、任意保険が安い僕ですら、原付の諸経費の安さを知ると、中型のバイクを買うのが馬鹿らしくなってくるからね。税制や車検制度も問題だが、任意保険の料金体系やバイク屋の納車整備費とかもちょっと考えないと、若者のミドルバイク離れが益々加速してしまうよ。

次期バイク編でPCXが最有力候補になったものの、やや消去法的な選択でもあるので、もう暫くDRZに乗り続けるのが妥当かなとも考えた。そこで、車検を通すか否かの決断をするにあたり、DRZが一体幾らで売れるのか確認することにした。以下はその買取体験談である。

最初に使ったのは、価格コムの一括オンライン査定。バイクの情報や住所などを入力すると、6社位の候補を提示してくる。その中でバイク王だけは外して^^;残りは全てメール見積もり依頼をだしてみた。

するとその数分後〜翌朝くらいまでには、全社から返事が来た。その中で最も高かったのは、バイクランドの52万円。勿論これは非現実的な数値とは判っているが、実はZ750の買取査定をやった時も、この会社(当時の社名はGEOモトソニック)がメール査定でも出張査定でも最高値を付けていた。そこで、先ずはここに出張査定を頼むことにした。

メールでの申し込みはしてないらしく、電話したらオペレーターが出てきた。僕が伝えた希望日時はちょっと難しいようだが、では代りに何時ならOKかも即答できず、結局追って連絡しますとのこと(スケジュール表とか作ってないのだろうか?)。その後の数度のやり取りで数日後には日程が決まった。

査定当日、空のトラックに乗ってやってきたのは、5年前とは違って(当たり前か)若めだがルーキーではないスタッフ。スマートに挨拶&名刺をくれて、車両チェック開始。「今回は、どうして売ることにしたんですか?」とか「うちの他に査定はされました?」とかお決まりのジャブが入る。

ひと通り外見をチェックしたあと、エンジンをかけて音をチェックすると「若干五月蝿いですね」とのこと。DRZは元々ガチャガチャと五月蝿いのだが、問題はそこではなくクランク付近から「ゴー」という音がするという。原因を聞くと確信はないようだが、「恐らくクランクシャフトベアリングかクランクピンあたりかな」とのこと。

と言ってもその部品を替えたら治るものでもないし、逆にこのまま乗り続けたら壊れるということでもないらしい。ただ、中古車として販売して、もし客からこの音を指摘されたら値引きせざるを得ないので、査定は下がってしまうとのこと。

暫くチェックが続いた後、「大体いくら位でお考えですか?」という最終質疑が来たので、やや吹っかけ気味に「ウ~ン、35万くらいかな」と答えた。すると「あっ、そうですか」と(意外と安いじゃん)みたいに聞こえる返事。で、お約束の「本部に相談してみますね」といってトラックの方で電話を始めた。

僕も一旦家に入り、その15分後くらいか偶々スタッフが玄関に来るのと同時に僕も外に出た。するとスタッフは話しにくそうな感じで「25万くらいでお考えかと思ったのですが・・・」と切り出し、30万円に届かないどころかよく聞くと20万前後でしか取れないという。ガ━━(;゚Д゚)━━ン!!一体「本部」とどのようなやり取りがあったのだろう。

「DRZはおたくのサイトの買取強化バイクに入ってましたけど?」と聞くと、それはうちが買い取りたいバイクという意味で、高値を付けるという意味ではないとのこと(むしろ、どっちか言うと相場が値下がりしているケース)。「プラス最大3万円UP」という話も、状態の良い車両なら更に上乗せするという意味らしい。なんじゃそりゃ!

更に、メール見積もりでは圧倒的に高かったのも、走行距離を考慮しない最高額(つまり走行ゼロの場合)ということらしい。「でも申し込み時に走行距離入れたけど」というと、それは価格コムの一括査定がそうなってるだけで、バイクランドのシステムでは走行距離の入力欄はないらしい。

何故そうしてるかというと、バイク王がそうだからという。オンライン査定で比較されて、バイク王の方が高い思われては困るとのこと。「(実際の買取額で)バイク王が高いはずはないですから」と^^;まあ気持ちは判るけど、ちゃんと走行距離を考慮して金額を出してくる業者もいるからね。因みに、前回のZ750の時はメール査定50万円に対して現物査定30万円だったが、この時は走行距離を考慮したオンライン査定だったんだと思う。

という訳で、その後も中古車相場(ゼファーのバブル)やヤフオクにも話が及んだが、何れにせよバイクランドとしては25万円でもあり得ないという感じだったので、折角だがお引取り頂くことにした。

かつては同業者をして「ゲオは高く買い取りすぎて経営がヤバい」と言わしめた会社も、今はリスクを避けた健全経営の大手になってしまったのかも知れない。バイクユーザー(売り手)としては寂しい限りだ(;_;

試しに見積もりを頼んだだけのバイクランドだったが、あまりの安値にショックを受け、もう暫く乗り続ける方向でほぼ決心していた。しかし、見積もり1社だけでは、僕自身の納得感のみならず、当サイトの情報価値として余りにプアーだと思ったので、あともう一社だけ査定にトライすることにした。

そこで次に選んだのが、30〜45万円とのメール査定をくれたバイクエースだ(あまり聞いたことない名前だけど)。バイクランドが危惧する通り、僕も当初オンライン査定の数値を単純に比較しただけだったが、ここはちゃんと走行距離を加味した査定額を出しているようだ。

出張査定の予約を取るために電話をすると、専業のオペレーターではない感じの人が出てきて、土日はほぼ予約でいっぱいという。なので、その次の月曜の夕方にして、その場で予約確定。

当日やってきたのは、パンクしたマグナとヤンキー仕様のフォルツァを搭載したトラック(これは何を意味するのか^^;?)。出てきたスタッフは服装もラフで、挨拶もバイクランドほど洗練(というかマニュアル化)されていなかったが、話すと穏やかで気のいいニーチャンだった。

「他で査定はされたんですか?」なんて定番のジャブを放ちながら、バイクの外観をチェック。エンジンをかけたら、やはりちょっと五月蝿いと言われた。ただ、今回は特定の部位がどうこうではなく、全般的に(距離の割には)五月蝿いと^^;そして、原因がはっきり特定出来ない事も、これを直さないと壊れるわけではないというのも前回と同じ。

「これは、お客さんにとっては非常に解りづらいはなしですが、横に新車を持ってきて比べたらわかります」とのこと。まあ、その通りなんだけど、僕が乗ってって五月蝿いと感じ始めたのも、このバイクに疲れたからではなく、実際に五月蝿くなってきたのかも。しかし何故そうなったのかよく判らんなあ(オイル交換も頻繁にしてたし、大きな転倒もしていない)。

まあ、査定の理由はともかく、問題は最終的な価格。「だいたいお幾らなら・・・」という最終質疑が来たので、今回は現実的に「30万位は欲しいですね」と応答した。すると、(やっぱりそんなもんですよね)と言った反応で、「本部と相談・・・」とわざとらしく言わなかったものの、何処かに電話したり、再びバイクをチェックしたりした。

で、先方の結論としては「30万はちょっと難しいですね・・・うちとしては頑張って27か28万くらい」とのこと。おっと、バイクランドより随分高いではないか!と心の中で思いつつ、「ああ、そうですか・・・」と微妙な顔をして暫く考えた。

前の査定が余りにも安かったので、僕の相場感も下げられてしまったような気もするが、まさかバイクランド&エースで共同謀議を計って、不動産屋のような心理作戦をしてるとも思えない。中古市場やヤフオクの相場、Z750との比較など諸々から、少なくとも勿体無い価格ではないだろうと判断して28万円で妥結することにした。

スタッフはトラックから札束を持ってきて、「じゃ、確認してください」と気軽に渡してくれるが、普段3万円以上の現金は持ち歩かない僕としては、そんな大金を持つと緊張する^^;

車検証や自賠責証書を渡し、書類作成もほどなく完了しトラックにバイクを積み込む。当然判ってはいたし望んだことだが、これまでずっといっしょにいたバイクがもう居なくなるんだと思うとやはり寂しい。まあ、売ってしまったら直ぐに忘れるけどね、これまでの経験上^^;

もう日が暮れつつあるのに、これから更に2件しかも枚方の方で出張査定の予定があるらしい。バイクエースの拠点は東京と大阪に1つづつあるだけで、そこからほぼ本州全土をカバーしているという。

だから、大阪から広島など遠方に出張することもあるが、単価が高く利益率も高い車両が中心になるようだ。しかも、事前に電話でかなり詳細を聞いて見積もりを伝え、ほぼ確実に買取が成立するように準備しておくという。まあ、出張旅費から言えば当然だね。

そういう意味では、やはり東京と大阪圏はバイク市場が断然大きく、業者間競争もあるのでユーザーとしては恵まれていると言えそう。九州はエリア内で閉じてるもののそれなりの市場はあるらしいが、四国や東北、北海道なんかはやはりバイク過疎地であり、バイク王の支配下にあるんだろうな^^;

実は、バイクランドもバイク王程ではないが、ほぼ全国規模の大手らしい。なるほど、もうかつてのような無鉄砲さ(高値でとにかく買い取る)はないわけでだ。「買取ではゲオが最高値」という僕の5年前の経験則は、完全に過去のものになったようだ。

ここで、バイクを少しでも高く売るコツという程でもないが、これまでの経験を踏まえ僕なりに考えたことを書いてみる。

先ず、自分のバイクの相場を知ることが重要だが、そのヒントとなるのが同車種の中古車価格の相場だ。Goobikeなどで、年式と走行距離が大体似たバイクを探してその値段を見る。

例えば、Z750の時は確か55〜65万円位だったと思う。それに対して、出張査定の最高値が30万円だった。DRZもZ750と同等かやや安い位の中古車価格だったので、買取額もやや低い28万円というのは妥当な線かと(更にDRZは車検が殆ど残ってないというのもあるし)。

つまり中古車販売価格から約30万円引いたら買取価格、というのが一応の目安になると思う(これを「トータルマージン」と呼ぶことにする)。勿論、バイクの価格帯によっても違うだろうけど。

流通経路を考えると、買取業者が買い取った車両をある程度のマージンを乗せて業者オークションに出す(オークション利用料金も必要)。そこでバイクを落札した中古車店が、部品交換や納車整備をしたうえでマージンを上乗せして店頭に出す。しかしその値段では売れず、後に値引きすることもあるだろう。

そうすると、一見高そうな30万円のトータルマージンも、各流通業者にとてはさほど余裕がある金額ではないかもしれない。なので、これが25万円以下になることは、誰かのミス(高く買いすぎ)がない限り期待できそうにないし、逆に30万以上のマージンで計算している買取業者も勿論居るだろう。

以上を踏まえた上で、あとは必ず複数の買取店で現物査定をしてもらう事が重要だ。オンライン見積は余りに非現実的な上に、その何割くらいが実際の買取価格かも判らない。車のモード燃費と同じで全く当てにならないと考えた方が良いだろう。

因みに「バイク買取り 比較(評判)」などで検索すると、出てくるのはステマの香り漂う「口コミ」サイトばかり。中には、バイク王に対する悪評をDisるサイトもあって、内容的にもサイトの体裁的にも関係者によるヤラセがバレバレ。こういうので、かえって業界の体質を暴露している事が判ってないところが痛い(*_*;

また、価格コムなどの一括見積もりは便利だが、価格コムに払う手数料が買取店によって違うらしく、多く払った店を優先的に紹介するという話を聞いたことがある。地域と車種を入力して出てくる買取店一覧とは別に、実は地元の小さな業者が結構あるようだ。

だから少しでも高く売りたいなら、そうした業者がないか調べて直接査定を依頼するのも良いだろう。その方が、店にとっても価格コムに手数料(数千円とか)を払わずに済むしね。それに、買取業者の企業規模と買取価格はどうも反比例するような気がするし^^;

一方、このようなマージンを一切廃したのがネットオークションだ。まあ、時々業者が「○○万円で即決、どうですか?」なんて言ってくるけど、最高値で落札することは無く、基本的にはユーザーからユーザーへの直接取引だ。

ただ売り手としては、連絡のやりとりや名義変更の手間に加えて、合ったことも無い相手がちゃんと取引してくれるのだろうか?という気苦労がかなり大きい。落札しといて連絡ないとか、取引の際に代金を持ってこないとかも結構あるからね。よって、ヤフオクでバイクを売るなら、買取業者に売るのに比べて最低5万円は違わないと割に合わないし、出来れば10万円くらい高くあってほしいと思う。

一方、買い手にとっても状況は同じで、顔も見たこと無い相手と取引してボラれないかと心配するだろう。バイク屋と違って、何か問題があっても、保証やクレームの機会は皆無に近い。だから、バイク屋で買う場合より10万円ほどは安くないと、買い得感は薄いと思う。

よって、上述の30万円のトータルマージンが、売り手・買い手双方から10万円ずつ寄り付いて、残るは10万円の幅。それにオークション手数料を引いた額(ヤフオクだと何だかんだで3万以上?)の範囲での攻防戦となる。勿論、双方がちゃんと情報を集め、合理的に行動すればのはなしだけど。

因みに、ヤフオクでDRZを見ていたら、同じ最終モデルで走行距離は少し少ない車両が39万円で出ていたが、誰も落札者がなく何度も再出品していた。そうすると、僕のDRZなら30万円前半じゃないと売れそうになく、業者買取価格と5万円ほどしか変わらないなという計算があった。

もっともネットオークションは、売りに出した時に偶々それを買いたい人がいるか?というタイミングの問題(つまり運)も大きいと思う。幾ら相場的に適正価格でも、それを欲しい人が近所に居ない(見ていない)とどうしようもないから。その点、Z750が業者最高値の9万円アップで売れたのは良い取引だったと思う。

クラビコード試奏レビューに続いてチェンバロの試奏レビューです。

超豪華なチェンバロも触らせてもらいました。クラビコードの音がか弱かったせいか、想像以上にブリリアントなサウンドに感激しました(^^) ピアノのように鉄筋をゴンゴン叩いてるような音ではなく、繊細でありながら華やかな音です。

音量的にはアップライトピアノをあまり頑張らずに弾いたくらいでしょうか。普通の住宅内では十分以上の音量です(環境によってはご近所に気を使う)。だから、小さなホールやよく響く中規模ホール(例:宝塚ベガホール)ならマイク無しで十分ではないかと。

ただ、キータッチはやはりクリック感の塊ですね(*_*;ONかOFF、0か100でその中間はありません。ピアノだと何げなくフワッと弾いても音は出ますが、チェンバロだとしっかり押さえる必要が有ります。クラビコードが気をつけないと余計な音を出してしまうのに対し、チェンバロは気をつけないと必要な音が鳴らないのです。

ご主人は「キーを下ろす速さで音色を変えられる」と仰るので試してみたら、確かに相当ゆっくり押せばシャカンという音になり(前後のジャックの僅かなズレ?)、スコンと一気に押せばズンと塊感のある音になるような気もします。ただ「出来てますよ」と言われても正直「うーん」と唸ってしまうような微妙な差ですね(*_*; これは聴き分けるのも弾き分けるのも相当訓練が必要そうです。

このチェンバロはフレンチと呼ばれるタイプですが、後述のイタリアンとの違いはケースが上下に分厚い事だそうです(鍵盤が1段か2段かは関係ない)。よって、イタリアンと比べるとやや重厚で円やかな音がします。

初めて知ったのですが、チェンバロのケースって、響板・側板・底版で閉じてるんですね(この楽器は響板にロゼッタというバラ模様の小さな穴が開いてるが、無いものもある)。これはギターで言えばサウンドホールが無いのと同じなので、音が篭りそうですがそんなことはありません。

音域は(写真で数えると^^;)5オクターブ+1=61鍵かな?キーピッチは現在の標準鍵盤より狭そうだし、左右の枠はほぼ側板1枚分しかないので、幅というか間口は案外狭いです(900mmも無いらしい)。一方、(演奏者から見た)奥行きは多分2m以上あり、写真で見るよりかなり細長い楽器です。

上下の鍵盤の使い分けは、上がメロディーで下がベースとかではありません^^;上下段は同じ音程ですが、弾く弦の本数を変えて音色を変えています。

この楽器の場合、1音につき3本の弦が張ってありますが、内訳は8フィートと呼ばれる通常の弦が2本、そして4フィートと呼ばれる半分の長さ弦(1オクターブ高い)が1本です。上の鍵盤を押すと8フィートが1本だけ弾かれ、下の鍵盤を押すと8フィートと4フィートが1本づつ弾かれます。つまり、下段はユニゾンで弾いてるので、分厚く派手な音になります。

更に、上の鍵盤は手前に少し引き出して弾く弦の数を変えられます。このポジションでは、下の鍵盤を押せば上の鍵盤も連動して下がります(つまり3本すべての弦を弾く)。その時上段だけを押さえると・・・確か8フィートが2本鳴るんだったかな?(うろ覚えですみません^^;)

ちなみに、この2本の8フィート弦はテンションもゲージも弦長も同じですが、弾く場所が前後にズレているので音色が若干違います(弦の端で弾くほうが倍音が多く派手な音)。

写真は撮ってませんが、イタリアンのチェンバロも弾かせてもらいました(何とこれもキット販売してる)。鍵盤は1段で音域が狭く、間口は上述のフレンチより更に狭いのに(700mmちょと?)、奥行きは2mくらいあるという超細長い楽器です。これは広めの廊下に置けば良いのでしょうか^^;?

弦は各音につき2本で、1本だけ弾くことが出来たかどうかは確認してません。音はフレンチより明るくカラッとした印象です。実はサスティーンが短いとご主人に言われてフレンチと比べたら確かに短いですね。

ところで、商品情報(置いてあった楽器とは外装違い?)を見ると何と重量が25kgしか無いそうです。デジタルピアノより格段に軽いじゃないですか!(重めのステージピアノと同じくらい)。ギターや管楽器などでは、良い楽器ほど軽いと言いますが、鍵盤楽器だってアコースティックなら同じはずですよね。

フォレミッシュというのは初めて聞きましたが、これはフランドル地方(現フランス、ベルギー、オランダにまたがる地域)で作られたチェンバロだそうです。フレンチより歴史が古いというか、そもそもフレンチはフレミッシュを手本に発展したようです。

鍵盤は2段で、ゴージャスな見た目も音も上述のフレンチに似ていますが、フレンチより明るい音だと言われて比べたら、確かにちょっと明るいですね^^;

なおこれとは別に1段鍵盤のタイプもあるそうで、これは上のイタリアンより音域が広いにも関わらず、奥行きが間近いそうです。それはお買い得感がありますね、値段は未だ見てませんけど^^;

実は僕はスピネットを見たかったんですが、展示品も含む在庫が全て売り切れてしまったそうです(なんでも消費税UP前の駆け込み需要とか^^;)。

スピネットとは写真のような小型チェンバロで、弦が各音に1本づつしか張られていません。よって音色は1種類ですが、ジャックが各弦につき1本なので鍵盤に対して弦をかなり斜めに張ることが出来、奥行きが格段に短くなっています。これだったら普通の住宅に置けそうだし、見た目もオシャレですよね。

一方、ヴァージナルという小型チェンバロは置いてありました。これは上記のクラビコードを一回り大きくしたくらいの真四角の箱から鍵盤だけ飛び出しているような形状です。

スピネットと同様に各音につき弦一本ですが、低音弦が手前に来て高音弦が奥に張ってあります(スピネットは逆)。言ってみれば、スピネットはチェンバロの弦を右側に傾けていった形状で、ヴァージナルは左に傾けた・・・・というよりチェンバロの左側面に鍵盤をくっつけたような形態です。

でそのヴァージナルを弾いてみた感想は、ちゃんとチェンバロの音がします(^^/ ケースの蓋を閉じていたせいか、イタリアンチェンバロよりむしろ落ち着いた音に聴こえました。音量も家庭で弾くには十分以上です。ただ、音やタッチが同じなら、見た目がエレガントなスピネットの方が良いかな^^

PCXを買う際に125と150、つまり原付2種と軽2輪の維持費を比較したが、更に小型2輪(250cc以上)も含めて比較することにした。本記事は差し替え版。

ご存知のように2015年度から軽四輪や2輪車の税金が値上げされた。正確には課税する各自治体の判断で、2015年度から従来の1.5倍まで増税できるように税制が改正されたらしい。例えば僕の住む自治体では、2015年度は従来額に据え置きで、2016年度から1.5倍になった。

| クラス(排気量) | (2014年度迄) | 2015年度以降 | 原付きとの差額 |

|---|---|---|---|

| 原付2種(〜125) | 1600 | 2400 | 0 |

| 軽2輪(125〜250) | 2400 | 3600 | 1200 |

| 小型2輪(250〜) | 4000 | 6000 | 3600 |

因みに、軽自動車は2014年3/31までに最初の車検を受けていれば、その後もずっと旧税率が適用される(正確には13年経過後まで)。しかし、軽2輪以下は正確な経過年数の把握が困難として、年式にかかわらず最初から増税されるという。なんじゃそりゃ!

じゃあ、2014年度以前に登録した小型2輪は旧税率が適用されるのだろうか?よくわからないが、当記事では全て新税率で考えていく事にする。

原付には重量税はかからないが、それを超えると次のように重量税を払う必要がある。

年間に直すと、小型2輪の場合はちょうど1900円/年。軽2輪の場合はそのバイクに長く乗り続けるほどお得になるが、例えば5年乗ったとしたら980円/年となる。

「250以上のバイクは車検があるから割高」と考えている人が多いが、車検時に2年間の自賠責保険料や重量税を一緒に払ってるだけで、法的な検査費用自体は1700円だ。車検の有効期限は2年間だから年間850円という事。ただ、新車で買うと最初の3年は車検は免除されるので、もし5年で乗り換えたとすると、その間に1回=1700円で年額たったの340円だ(;^ω^)

ユーザー車検体験記に書いたように、自分で車検場に持ち込めば自賠責や重量税を含めて19,660円ですむ。バイク屋や車検代行業者に頼んだらいくら掛かるのかよく知らないが、見積もり金額からこの約2万円を引いた額が、業者に払っている代行手数料+車検に伴う整備費用ということになる。

ただ実際の車検では、引っかかるとすれば光軸検査くらいで、あとはよほど酷いコンディションじゃない限り通ると思う。よってもし代行業者に提示された「整備」が本当にそのタイミングで必要なのであれば、それは車検とは関係無い通常のランニングコストということだ。

まあ「自分で検査場まで行って手続きを行う手間と時間もコストだ」と言えなくはないが、それを言ったら自分でやるバイクの掃除やメンテナンスも全てコスト計算しないといけなくなる。その意味でユーザー車検は、実労数時間程度の誰にでもできる簡単なお仕事で代行業者に払う何万円かが浮くわけだから、かなり美味しいアルバイトと言えるだろう(^^)

自賠責は契約年数によって1年あたりの料金が異なるが、新車購入時には大抵加入するであろう36ヶ月で考えてみる。

| クラス(排気量) | 36ヶ月 | 1年あたり |

|---|---|---|

| 原付(〜125) | 12,410円 | 4,137円 |

| 軽2輪(125〜250) | 18,970円 | 6,323円 |

| 小型2輪(250〜) | 18,020円 | 6,007円 |

小型2輪より軽2輪の保険料のほうが高いというのは初めて知ったが(車検の有無?)、原付とそれ以外の差額は年間2000円程度だ。

あまり比較する人は居ないかもしれないが、バイク購入時に税金や保険とは別に「諸費用」とか「登録手数料」といった名目でバイク屋に支払っている筈だ。金額は勿論バイク屋によって違うが、大抵購入する2輪車の排気量(区分)によって決まる。

一例として、大手量販店のPALSの諸費用と、そのバイクに5年乗った場合の年額を下記した。

任意保険料は条件によって全く異なるが、若年ライダーのケースで、例えば新規加入で全年齢対象という条件なら、何と34,700円/年もするという(確か排気量には関係ない)。

それに対して、原付はファミリーバイク特約が使えるので、4輪の保険料に6〜7千円追加するだけでOK。しかも、車1台に対し同居家族の原付が何台あっても料金は同じ。更に、原付で事故って保険を使っても等級は変わらない(保険料は変わらない)という。厳密には保証条件が個別に入る任意保険と違うらしいが、それでも原付の任意保険料は圧倒的に安い。

一方、保険条件が31歳以上(恐らく日本のバイク人口の8割位を占めるだろう)対象で、等級が最高の20等級まで進んでいれば、原付(ファミリーバイク特約)との差は精々年間2,000円程度。ネット保険であれば(僕のケースだが)殆ど差はない。

このように、あくまで若者に対して異様に厳しい料金体系だがしかし、任意保険に入らないという選択肢は考えないで欲しい。事故った相手に迷惑なだけでなく、自分も自賠責だけだと保険会社が示談交渉をしてくれないので、相手の保険会社から酷い条件を提示される恐れが有るからね。

以上を踏まえ、カテゴリー別の年間コストを計算してみた。

| 軽自動車税 | 重量税 ※1 | 車検費用 | 自賠責保険料 ※2 | 法定費用合計 | +諸経費年割 ※1 | 更に合計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原付2種 | 2400 | 0 | 0 | 4137 | 6537 | 3672 | 10209 |

| 軽2輪 | 3600 | 980 | 0 | 6323 | 10703 | 8208 | 19111 |

| 小型2輪 | 6000 | 1900 | 340 ※1 | 6007 | 14247 | 9288 | 23535 |

※1:新車購入から5年で乗り換えたとして計算した1年あたりの費用

※2:3年契約の場合の1年あたりの費用

先ず「法定費用合計」の列にあるように、税金や自賠責の合計は原付2種と軽2輪で年間4000円程度の差。軽2輪と小型2輪でも3500円位の差だ。これに購入時の「諸経費」を年割にして加算すると、原付2種と軽2輪では9000円位の差になってしまい、軽2輪と小型2輪ではその半分の4000円ちょっとの差になる。

更に任意保険料を勘案すると、中高年かつ等級が進んだライダーであれば、上述のようにどの排気量でもほぼ同じ。しかし一方若年ライダーだと、原付とそれ以外の差は年間2万円以上、法定費用も合わせると3万円くらい差が付いてしまう。このへんが「売れるのは125以下か、それを超えるとリッターバイク」という奇妙な現象の理由だろう。

軽2輪と小型2輪では任意保険料が同じなので(若者にとっては何方にせよ高い)、殆ど法定費用の差だ。これは年間約3500円で大差とは言えないが、軽2輪もう1台分と考えるとちょっと引っかかる。それに購入時の「諸経費」を入れると、400と250ではの年間4000円強違うのは色んな意味で微妙な感じ。まあ「パワー不足だけど維持費を考えて250にしとこう」と考えるのは早合点だと言うことが判った(;^ω^)

しかし、日本の環境では結局400位が過不足無いパワーと重量なのに、それがリッターバイクと同じ法定費用とは不合理だろう。もっと言えば、今走ってる大半の軽四輪が7200円しか払ってないのに、400のバイクが6000円とは納得がいかない。なんか250〜400のバイクとリッターカーは同じような境遇だね。ジャストサイズのエコノミーカーなのに妙に税金が高いという意味で。

Warzone2100シリーズの2回めは、ゲームの要素と進め方について解説します。 (さらに…)

このサイトで初めての企画、PCゲームについて紹介したいと思います。昨年からはまっているWarzone2100という文字通り戦争ゲームについて、シリーズでお届けする予定です。先ずは概略から。 (さらに…)

CMS比較の最後はJoomlaです。僕の電気自動車のサイトで5年ほど運用していました。実は最近Wordpressに乗り換えてしまいましたが(理由は後述)、かなり高機能で特徴的なCMSです。 (さらに…)

CMS比較の第2弾はModxです。僕のメインのサイト「mc-taichi.com」のトップページ及び、モーターサイクル(一部はオリジナルシステム)や音楽のサイトをModxで構築/運用しています。 (さらに…)

CMS選びについて書いたのが2008-2009年なので、随分空白の年月が経ってしまいました。その間、Modx、Joomla、Wordpressという3つのCMSで別々のサイトで構築/運用してきた経験を踏まえ、それらの特徴を紹介したいと思います。それでは先ずWordpressから。 (さらに…)

僕は近場で無料のコンサートやコンテストがあるとチョクチョク出かけるんですが、今回もその一つ、宝塚ベガ音楽コンクールのピアノ部門予選を見に行ってきました。

ここでピアノの演奏を聴くのは昨年の学生音楽コンクールに続いて2度めです。その時は小学生の部から聴いてたんですが、低学年でも結構大きな音を出すなあと思ってたら、高学年では更にパワーアップ。中学生だと耳が痛くなってきて、高校生でギブアップというほど僕にとっては爆音でした。逆に、音量が小さめで音数が少ないパートだと、ハンマーが弦を叩くコンコンという音が耳についてしまいました。

使用ピアノはこの会場の備品であるスタインウェイのD274というフルコン(お値段約2000万円)ですが、370席と小型で非常によく響くベガホール(演奏者の息遣いが聞こえるほど)に対してオーバーパワーじゃないかと思いました。

さて、今回のコンクールは学生枠ではなく無差別級なので、十代位の人から上は30代中盤くらいには見える人まで出てました。また、関西だけでなく、東京からも結構エントリーしていました。

ピアノの音の方は、覚悟したほどきつくはなく上述のコツコツ音も殆ど感じませんでした。もしかして昨年は買ったばかりで硬さが残っていたのが弾きこまれてマイルドになったのでしょうか?それとも調音方法を変えたのでしょうか?

ただ、皆さん音数の多い激しい曲ばかり演奏されるので、音色はともかく音量という意味ではやはり爆音レベルでした。続けて5人も聴いてると、耳の奥が火照るようにしびれてきます(*_*;よって、初日は午前中だけ、2日目は午後3時過ぎまで休み休み聴いてました。ロビーのスピーカーで流れる音の大きさで僕には十分で、それでは耳休めにはならないので、隣の図書館で1時間ほど休憩してました^^;

先ず課題曲として、ショパンの「12の練習曲」作品10又は25の中から1曲演奏する事になっています。つまり全24曲の中から選べるのですが、圧倒的に多かったのがOp.10-1とOp.10-4です。後でプログラムを数えたら、参加者全72人中22人がこの内どちらかを選んでいました。どちらも音階練習みたいな曲で音量的にもデカイという^^;

下の動画はポリーニの演奏で、これでも十分激しいですが、皆がこれほどスムーズに弾ける訳ではなく、肩に力が入った感じでつっかえたりすると、更に聴いててしんどいのです。

因みに、ショパンのOp.10といえば、3番の「別れの曲」や12番の「革命」が有名ですが、これらを演奏した人は2日間通してゼロでした。有名どころでは5番の「黒鍵」やOp.25-11「木枯らし」を弾いた人がポツポツ居たくらいです。誰でも知ってるような曲を弾くのは素人っぽくてかっこ悪いとでも思って居るのでしょうか?それとも、ポピュラーな曲≒メロディックな曲を表情豊かに弾く自信が無いのでしょうか?

課題曲に続いて自由曲を1曲演奏し、トータルで7分以内に収めるというルールです。自由曲だから何を弾いても自由な筈ですが、ここでも何と20人がラフマニノフの作品33/39番「音の絵」を演奏していました。こらも夫々9曲*2=合計18曲あるようですが、殆どは作品39の第1曲と第9曲でした。これまた、音数の多くて激しい曲です。少しでもでかい音を沢山出したほうが勝ちとか^^;?

上の動画は全く関係ないコンクールでの演奏ですが、僕が聴いた演奏はこんなに強弱がなく、ほぼ一本調子で終始ガンガン鳴ってる感じでした^^;リハーサルあるいは本番で会場がライブ過ぎると感じたら、音量を抑え気味にしたりペダルの使い方を控え気味にしたりしないのでしょうか?それとも、演奏者には客席でどのように聞こえているか判らず、とにかく練習通りに指や足を動かす事しか考えていないとか?

というわけで、課題曲/自由曲共に「音の絵」どころか「音の洪水」のような演奏を延々と聴かされ、ギブアプして帰ろうかと思った矢先、耳に留まる演奏が始まりました。エントリー#43の大井手 慶さんと仰る、物腰柔らかそうなサラリーマン風の(失礼)の方です^^;

課題曲はデファクトスタンダートも言うべきショパンのOp.10-4ですが、他の演奏とは明らかに違ってソフトでスムーズなのです。やっぱり、ちゃんと判ってる人は判ってる、聴衆の視点に立った大人の演奏です(^^)自由曲は珍しくポピュラーなリストのラ・カンパネラ。これも超絶技巧を感じさせないスムーズでソフトな演奏でした。若干つっかえた部分があったような気もしましたが、あまり気にならないというか良くわからない^^;

次に演奏した岡本知也さんも、大井手さんに似た雰囲気で好印象でした。2人に共通するのは、比較的高齢であることと長身であること。だから無闇に体重を乗せてガシガシ弾くのではなく、肘から先だけで弾いてる感じ。僕はこのくらいのバランスが、ピアノという楽器と弾き手の体格がマッチしてるように思います。小柄な女性が大きなグランドピアノと格闘している様は、失礼ながら痛々しいというか体育会系というか^^;。

他に気に入った人は、54番の福田優花さんです。彼女も女性らしく(^^;)ある程度ガンガン弾くタイプで、曲もド定番の爆音系ではありましたが、音がつっかえず比較的スムーズに流れるので聴きやすかったです。そして何よりルックスが良い(^^)顔が小さくスタイルが良く、顔自体も遠目だからハッキリ解りませんが多分可愛いでしょう。

ところで本コンクールでは、何と例のスタインウェイの他にヤマハ(CFⅢ)とヘーゼンドルファー(型番不明)がステージにスタンバイしていて、その中から好きなピアノを選んで演奏できるのでした!と言っても殆どの人はスタインウェイを選びますが、時々ヤマハかヘーゼンドルファーを選ぶ人が居ると、スタッフが6人ばかり(多分殆どは調律師)ステージに出てきてピアノを入れ替えます。

夫々のピアノについて感じたことを挙げていくと、先ずスタインウェイは上述のように昨年聴いた時より音が若干円やかに感じました。ただ、スタインウェイの基本的な音質は、ちょっとカリカリした感じが実は以前は苦手でした。今は慣れたせいか嫌いではありませんが、やはり明るめで高音強調型だと思います。最高音域のキラキラした透明感の反面、中高音域(C5〜E6くらい?)がややシャリシャリと音痩せしたように感じます。

ただ、DTMなんかでアレンジしてるとよく判りますが、音を沢山重ねるほど中低域が飽和して篭ってしまいがちです。逆に1音1音は軽くてショボイローランドのMIDI音源で分厚いオケを作るといい感じに鳴ったりします。それと同じでピアノの場合も、今回聴いたような音数が多く音量が大きく音域が広い曲ほどスタインウェイが最も破綻が少なく、キラキラキャラが生きてくると思いました。

次にヤマハですが、これも実はギンギンゴンゴン五月蝿く重々しく、個人的には苦手なタイプです。今回、スタインウェイと比べて基本的には似てると思いました(サイズやシェイプもほぼ同じ)。ただ細かく言えば、スタインウェイが硬めで明るめだとすると、ヤマハは硬めで暗め。ジンジンした弦鳴りはヤマハの方が強く、ガンガン弾くとスタインウェイよりむしろ硬い音質に感じました。

これは電子ピアノでよく感じる事なんですが、中高域がやや軽い音質のスタインウェイ(のサンプル音)に対して、ヤマハはその音域で密度感があるように思います。ソフトにコードを弾くと繊細で深い味わいですが、ハードに弾くとちょっと重い感じ。逆に、最高音域はちょっとカリカリと痩せた音で、スタインウェイの方が透明感が有るように思います。

最後のヘーゼンドルファーは他の2台とは明らかに違い音質が柔らかでした。良く言えば円やかですが、悪く言えば地味で篭りがちとも言えます。更にサイスが他より一回り大きい為低音のパワーが凄いんですが、ウーハーを追加したようにちょっと過剰な気がしました。音がカリカリしてキツイので、EQで高音をカットし低音をブーストしたからって、良い音になるとは限らないということですネ。

このように、夫々のピアノの得意な曲や演奏スタイルがある事が判りましたが、ヤマハやヘーゼンドルファーを選んだ人がそれらの特性を活かした演奏又は選曲をしたたかというと疑問ですね。殆ど皆、音数/音量大の曲ばかりで、それならスタイウェイで良いんじゃないかと。

審査結果つまり予選通過者は全演奏終了後に会場で発表されます。僕は最後まで居なかったので、その日の夜に公式サイトに記載される結果を見ることにしました。僕の予想では、福田さんは個人的なルックス点が入っているので微妙なところですが、大井出さんと岡本さんは予選通過してるだろうと思っていました(僕が聴いてない人達に偶々上手い人が固まってたということでもない限り)。

ところが公式サイトで発表された審査結果を見てガックシ、両名とも予選通過者のリストには入って居ませんでしたガ━━(;゚Д゚)━━ン!! 逆に福田さんは入ってました。福田さんの前の女性3人も通過していましたが、僕が聴いててあまり上手いと思った人は居ませんでしたけど・・・

このコンテストの審査基準って一体何なんですかね?音数*音量*正確さ=点数 なんでしょうか(*_*;? それは極端にしても、フィギュアスケートのように曲の難易度に応じて最高点が設定されていて、それに完成度を掛けて点数が決まるとか?

とにかく音楽表現は2の次で、如何に指が速く正確に動くかという運指技量コンテストの様相です。これじゃ体育会系どころか、小技を含めたスポーツ競技以上にマッチョですね。パワーとスピードそして正確性が命。ゴルフに喩えるならドラコン、モータースポーツに喩えるならドラッグレースというところでしょうか。

まあそれはともかく、出演者にピアノを教えてる先生が審査員の好みを熟知していて(場合によっては旧知の仲で)、どんな曲をどのように演奏すれば受けるかを熟知してるのではないでしょうか。そして、そういう先生に生徒が集まり、そうではない先生(例えば、人と違う曲をやらせるような先生)には集まらない。これって、審査員とコーチの談合?

また、失礼ながら審査員の皆さんを一瞥したところ結構ご高齢のようで、僕が爆音に聴こえる音圧レベルが丁度良いのかも知れませんが、若い演奏者があんな爆音で毎日練習して難聴にならないか心配です。

尚、大井手さんは演奏終了後にロビーでお見かけしたので声を掛けようかと思いましたが、周りの人が居なくなるのを待ってるうちに(だって他の出演者の間近で「皆五月蝿かったけど貴方の演奏は良かったです!」なんて言えないでしょう)、何処かに行ってしまいそれっきりでした。

それでも予選は通過するだろうから、本戦でまたお会いできるだろうと思っていたのにこの結果(;_; まあ、彼ほどの腕前の人が地方のコンクールでの評価を真に受けて落ち込んでるとも思えませんが、折角遠く(東京)から来られたわけですし「(審査員は認めなくても)僕は良かったと思います」とひとこと言いたかったです。

まあネットを見ていると、音楽コンクールの審査結果に対して出演した子供の親から不満が出るケースは少なくないようです。あのショパンコンクールですらあの人が優勝?みたいな世評があるようですね。僕も聴いてみましたがなんじゃこりゃ?ですね^^;音は硬いし顔は草臥れてるし(顔は関係ないか^^;)。

だから、一地方のコンクールに対して、部外者がムキになって文句を言うのも変かも知れません。そもそも、芸術に優劣を付けるのは無意味だから、コンテストの結果なんて気にしなくて良いという理屈も判ります。しかし、特にクラシック音楽の場合、コンテストの上位入賞者でもないと世の中が振り向いてくれないという現実もあろうかと思います。その意味ではコンテストが音楽界を誘導してると言えなくもありません。

実は数年前に、このホールでスーパーキッズオーケストラの演奏を聴いたのですが、それがあまりにも素晴らしく、日本の音楽も昔と違ってテクニック一辺倒を脱し、文化的に成熟したなあと思ったのです。彼らは子供の習い事的な押し付け感も無ければ、場馴れしたプロ臭さも勿論無く、実にのびのびと感性のままに演奏していました。

しかしその一方で、未だにピアノ技量コンテスト的なものが日本各地で行われそして権威化され、それに向かって多くのピアニストがエネルギーを費やしているとしたら、一般リスナーを含む音楽シーンにとって良いこととは思えません。

そこで、勝手にコンテストを企画してみました。タイトルは、実質ピアノ技術コンテストになっている「音楽コンクール」へのあてつけとして、「音楽性コンクール」。

課題曲はショパンの前奏曲第4番作品28。この曲はショパンの中では超絶簡単技巧を誇り、反面楽譜通りに弾いたら単なる8分音符の連打にしかならないという、正に音楽性が問われる曲です。

自由曲はクラシック、ジャズ、ポップス何でもOK。何ならオリジナル曲でもOK。審査員は音大教授やピアノ教師など従来のコンクール関係者は除外(ただし現役のプレーヤーはOK)。業界関係者としては、音楽ショップやFM放送、イベントの関係者(ただし60歳まで)。あとは、出演者とは無関係の一般リスナーから審査員を公募とか。

元々行くつもりは無かったけど、開催当日の朝Webサイトを見たら、試乗会場が今年から拡大されるとあったので急遽行くことにした。

ただバイクだと、バカ高い阪神高速を使うか、ネズミ捕りのリスクを犯して下道を走る必要があるので、今回は初めて電車で行くことにした。梅田から地下鉄に乗り換えて30分ほどかかるけど、バイクで下道通るより遥かに楽だった。

珍しく早起きしたので開場の30分ほど前にインテックス大阪に到着。チケット売り場は1列3-4人くらいしか並んでおらず、すぐに買えた。因みに公式サイトからクーポンを印刷して見せると200円引きになる。前売り券よりオススメ。

しかし会場の入り口の前には入場待ちの長い列が出来ていた。展示会場なんていつ来てもすぐに入れるのに何故並ぶのかよく判らないが、僕は当然スルーして一番奥の試乗会場に向かった。

先ず試乗申し込み書に記入するテントがあったが、僕は申込書を家で印刷していったので、直ぐに4人ほどの列に並んだ。入場チケットと免許証を提示したら、免許区分別の試乗チケットを2枚くれた。

これを持って奥に進み、試乗車毎の長椅子に座って並ぶというメーカ試乗会と同じスタイルに変わっていた。以前レポートしたように、全員一列に立って並ばされて、車種ごとに前から呼ばれるという従来の方式からようやくマトモになった。ただ、季節的にまだ寒いのに、テントが温かい日差しを遮ってしまい、待ってる間かなり寒かった。

車種ごとの列を見るとMT-09が圧倒的に長く、長椅子の後ろに同じくらいの人数が立って並んでいた。ということは開演の何時間前から並んでるのだろう?しかし、試乗会通の戦略としては「最初は空いている不人気バイクから乗れ」というセオリーに従い、最初に僕が選択したのはバーグマン200。何と椅子に並んでる人数は0人。

試乗車種はABC3つの走行グループに別れており、そのグループごとに長椅子から呼ばれて、待機用テントに案内される。ここでヘルメットとグローブを借りてスタンバイしとくという流れ。もっとも、ヘルメットのサイスがSやXSばかり余ってしまい、MやLという尋常なサイズのライダーは別のグループが試乗を終えて戻ってくるのを待つ事になる。因みにXLはないので、ビックヘッドなライダーはご留意を。

次は長椅子に数人分くらい空席があるBOLTに並んだ(思ったより人気がなく終始この程度の人数だった)。列が進むペースは係員の公式アナウンスでは一人10分だったが、実際にはもう少し短くて7-8分だと思う。でもこれは舞洲などで開かれる試乗会の進み方よりはちょっと遅め。理由はコースが短くて、同時に1グループしか走れないからだとおもう。

確かに、昨年までより試乗会場の面積は格段に増えたが、それは主にバイクや人の待機スペースに割かれており、試乗コース自体はさほど長くはなっていないと思う。基本的には行って帰るだけで、2つのUターンの一つがちょっと大きくなった程度。これが2周だから、距離もスピードもミニマムであることには変わりない。

しかも、90分に一回ほど何のアナウンスも無しに試乗を停止して、係員が休憩に入ってしまうのだ。狭い従業員専用のテントの中に係員が入っていき、何をやってるのか知らないが10分ほど出てこない。こっちは寒いところで待ってるのに「あれー?」という感じ。係員は試乗車の台数の割にかなり多いので、そんな中途半端な休憩を入れるより、係員を入れ替えながら試乗そのものはずっと続けた方が良いと思う。

結局この日は、申込書を更に2度書き延べ5時間強かけて5台に試乗した。最後は、当初の読み通り列が長椅子1本分まで短くなったMT-09に並んだ。試乗会終了の1.5時間前位になると、係員が「人気の車種は並んでも乗れない可能性があります」とアナウンスするのだが、これは建前でそう言ってる間はたいてい乗れる。

ただ、MT-09の後に滑り込みでもう一台乗れるかなと思ったけどそれは無理だった。残り数人になると、車種の看板を引っ込めてしまい、もう並べないようにしてしまうから。因みにMT-09は期待位通り素晴らしいバイクだった。列が短くならなければ諦めて帰るつもりだったけど、幸いに乗れてよかった。インプレは他のバイクを含めて、いつものバイクインプレNEOからどうぞ。

何時もながら、屋内の展示物は試乗の合間に駆け足でチェックした。かなり僕の趣味に偏ってるしギャルなしだけど悪しからず。

200にしては立派な体格だが、スカイウェイブ250よりは一回りコンパクト。子供からオッサンまで(中間が居ない)注目度は高く、中々人が絶えなかった。→試乗インプレ

今回の展示バイクで最も興味深かったのはこれ。跨ったところ非常にスリムなので、てっきりパラレルツイン(CB400Fのボアアップ版とか)かと思いきや、何とインライン4だった!どう考えてもCB400FやER-6nレベルのスリムさなのだ。

バイクを降りてエンジンを見たら、直4にあるまじき幅の狭さだった。側に居たホンダ関係者に訊いたら、シリンダブロックから完全新作で、コンパクトさに拘ったとのこと。こりゃシリンダの間隔が尋常じゃなく詰まってるはず。というか、昨今のビックボア*ショートストロークなシリンダが横に並ぶほど幅があるようには見えない。かなりロングストロークなタイプなのか?

更に嬉しいことには、このバイクは完全な国内仕様だということ。ホンダは元々逆車を展示したりしないので当然かも知れないが、650という日本では不人気の排気量故、僕はてっきり輸出モデルの参考出品かと思っていたのだ。2014年から日本の騒音規制の測定方法が国際標準と合わせたらしいので、その影響で国内仕様と輸出仕様を分ける必要が無くなったのかも(MT-09も同様)。何れにせよバカバカしい「逆車」の諸費用が無くなったのは素晴らしい!

そして、輸出仕様といえば欧州A2免許対応でパワーが37kWとかに絞られてるのかと思いきやそうでもなく、「NC700などよりもうちょっとパワーは出ている」とのこと。あとは値段次第だけど、このバイクのコンセプトや昨今のホンダの値付けからしてそんなに高くならない気がする。これはホンダのミドルクラスで久々のヒットになるかも(NC700の時もそう言った気がするが^^;)。

CB650Fと並んで印象的だったのはこのバイク。勿論スリムなのだが、驚くべきはフロント周りの軽さ。。試乗したMT-09は850ccネイキッドとしては非常に軽いのだが、フロント周りの重量感は全体の軽さの中ではまあ普通だった。ところがこのMT-07は「単気筒か?」と思うほど軽かった。

車両重量的には09より7kg軽いだけのようだが、体感的にはもっと差があった。というかエンジン部分だけでマイナス7kgだったらこんな感じだろう。スタイル的にはゴテゴテしたタンクの形状がとても残念だが、乗ったらメチャクチャ軽くて楽しいバイクの予感。

戦隊ヒーロー仕様のホンダ車かと思いきや、それにしては完成度が高い。後で調べたら、NC750のエンジンを搭載したコンセプトバイクらしい。かなりの人だかりで注目度高そうだったが、これをもし市販したら大きなお友達が沢山買って行ったりするんだろうか?

白バイは見たくもないが、迷彩柄のKLXに跨がらせてもらった。すると思ったより足つきが良く、重量的にはやはりずっしり重い感じがした。

側で説明してくれた隊員によると、重い装備を積むので足回りはノーマルのKLXより硬めという。そして、このバイクはその装備の30kg分ほど(多分リアに積んである無線装置)が外してあるらしい。ということは、ノーマルより格段に足つきが悪い筈なのだが実際には逆で、ツンツンだったノーマルよりマトモに足がついた。

これは一体何故?僕の足が伸びたから?イヤイヤ体重が増えたからの方が有りあるなあ^^;でも、使い込まれてサスがヘタってるというのが一番大きいかも。

今回の目玉は何と言っても、スペース/方法共に大幅改善された試乗会だろう。細かい点で多少不備があるものの、僕が最悪の試乗会と評した一昨年と比べたら格段の進歩だ。その分沢山乗って、5時間以上待ち時間で潰してしまったが、大人気のMT-09にも乗れたので良しとしよう。これで、試乗車1台につき500円も取る東京モーターサイクルショーに大きく差を付けたね(^^)

一方、相対的にあまり興味がない展示物だが、今年もホンダが元気だった。注目の新車ラッシュがここ2年ほど続いてる。しばらく低迷していたヤマハも今年は元気。対してスズキは、GSR-750/250以来もうネタが付きてしまった感がある。やはり、自力にまさるホンダやヤマハが新車開発を本気でやりだしたら、スズキでは対抗できないのかも(;_;

カワサキについては、よく考えたら何も見てなかった^^;昨今の昆虫/爬虫類路線にはついていけず、コストパ的に魅力的なモデルもない。営業的にもここ2-3年は、ロイヤリティーの高い一部の客だけ相手にするような方針に変わったように感じる。なので、最近めっきりカワサキに興味がなくなった。

東京も大阪も好調だった昨年を更に上回る入場者数だったそうだが、世間はプチバイクブームなんだろうか?僕自身は1バイク乗りとして、巷にバイクが増えることにあまりメリットが見いだせないのだが、メーカーが新車開発と市場競争に熱心になってくれるなら歓迎だ。

2014/02/20頃、WEBサーバ上のファイルを誤って消してしまい、しばらく当サイトが表示されませんでした。

大凡復旧しましたが、まだ幾つかの問題が残っていると思います。ご指摘、ご要望などございましたら、下記にコメントをお願いします。

なお、ユーザー登録をすでにされた方は、大変恐縮ですが再度ご登録をお願いいたします。

[2022-09-19] 従来は全ての楽器を同じページに書いていましたが、長くなり過ぎたのでクラビコード(当ページ)、チェンバロ、フォルテピアノと別々のページに分ける事にしました。以下はオリジナルの文章を改定してお届けします。

実は私、チェンバロやクラヴィコードの解説なんしてるくせに、実機に触れた事が無かったのです^^;クラヴィコードに関しては楽器博物館で見ただけで、生音を聴いたことすらありません。

そこでこの度、ネットで見つけた大阪茨木市のオワゾリールハウスというお店(と言っても普通の住宅)にお邪魔しました。チェンバロを教えたり演奏会に出演されるという女性店主に付きっ切りでご説明頂きつつ、様々な楽器に触れる事が出来て大変感激しました。興奮し過ぎて多少混乱していますが、頭を整理しながらレポートをお届けしたいと思います。

キット販売している共有弦(フレッテッド)タイプです(多分これ)。写真で見る印象よりコンパクトで、やや大きめのステージピアノ(88鍵)位のサイズです。

音の大きさは一般的なアコギより一回り小さく、ミニギターをフィンガーピッキングで軽く弾いた時の音量くらいでしょうか。だから、一戸建てなら夜中に弾いても問題ないでしょう。逆に2m以上離れて聴いてる人からすると何を弾いてるのか判りにくいかも^^;

シャンシャンとした音色は素朴で、中世ヨーロッパ的なんだけど地中海~中東、中央アジアの香りもします。ただこれも至近距離で聴き、振動が指に伝わる演奏者じゃないと判りづらいかも。そういう意味では、聴き手よりも弾き手にとって気持ち良いタイプの楽器じゃないでしょうか。

キータッチはやはり独特で、まずタンジェントが弦に触れるまでのキーストロークがとても浅いです(測ってませんが感覚的には2~3mm位かな)。ストロークというよりキーの遊びに近く、キーベロシティーを上げようにも加速区間が短すぎます。当然、弦に触れてから押し込むと音程が上ずってしまいますし。だから「強弱が付けられる楽器」という程明確な強弱は付きません。

また、ちょっと触れただけで音が出てしまうので、キーの幅が狭いことも相まって簡単に余計な音を出してしまいます。チェンバロや生ピアノは勿論、非常にベロシティセンシティブなシンセ(ソフト音源)と比べても、こんなに繊細なタッチが要求される鍵盤楽器は他にないでしょう。

ただ、音が出てから指に伝わる振動や弦が撓む感触は独特のもので、病みつきになるのも判る気がします。キーベロシティーではなくタッチで微妙に音程と音色をコントロールしてる感じでしょうか。超初心者の僕には「お前にはピーキー過ぎて無理だ」と楽器に言われてるようですが、そこが逆に「こいつを弾きこなしてみたい」というチャレンジ精神を掻き立てられるとも言えそうです(^^)

一番意外だった(というか僕の勘違いが顕著だった)のは、弦の共有の仕方です。不協和音程の代表格、短9度とかで共有させているのかと思いきやさに非ず。隣り合う半音で共有しているのでした!この時代は半音でぶつかるようなコードは弾かないからだそうです。

よく考えたら、短9度で共有しようと思えば弦長は2倍強の開きですから、音域によってタンジェントの間隔が全く違ってしまいますね。一方、鍵盤上のキー同士の間隔は同一音程なら同じですから、低音部だとそこから奥に向かって極端に湾曲したキー(レバー)が必要です。これが半音違いだったら、弦長の差はキーの間隔より広いとはいえ短9度と比べれば僅かだから、レバーの湾曲はそこまで酷くならないと。

因みに、半音程を同時に弾かないとは言え、半音階のトリルや上昇/下降は当然あるわけで、その場合は前の音のキーをちゃんと戻してから次のキーを押さないと音が出ないことになります。正確に言えば、音が上昇する時は右方向に振動弦が短くなっていくので、前のキーを押したままでも次に押したキーの音が鳴ります。しかし、問題は下降する場合で、例えばAのキーを押したままA♭のキーを押しても、弦が振動しているのはAのタンジェントとブリッジ間のままなので、Aの音が鳴り続けるだけです。

尚、弦は真鍮製で各音に2本ずつ張ってあります。写真では判りませんが現物をよく見ると、音域によって弦の太さが微妙に違います。ただ、巻線は無く全てプレーン弦なので、音域による弦長の違いは見ての通り顕著です。ちなみに、テンションは触った感じアコギと同じくらいかな(かなり適当^^;)。

弦の総本数はもし専有弦タイプなら51鍵x2=102本ですが、この楽器は2音か3音を1セット(2本)の弦で共有しているのでトータルで50本以下になるはず。ところが、現物の弦の本数(チューニングピンの本数)を数えると80本弱ありました。あれ?計算合わないじゃん、という事に家に帰ってから気づいて、撮った写真をチェックしたら・・・低音部分はほぼ一音に対して一本の専有弦になってるみたいですね、なーんだ^^; 弦長が長すぎて、半音違いでもフレット間隔が長すぎるという事でしょうか。

なお、これより更に小さなクラヴィコード(61鍵シンセくらい)も置いてありました。音域(最低音〜最高音の間隔)は上の楽器と同じですが、一番下の1オクターブが「ショートオクターブ」と言われる音配列で、要はナチュラルキーの音しか無いのです。この音域はベース音しか無いから、半音階は使わない前提だそうです。

しかし、キーボード自体は何故か普通のものと同じで、黒鍵(正確にはシャープ・フラットキー)もあります。つまり黒鍵はあるけど黒鍵の音は出ないという事です。じゃあどうなってるかというと、最低音域は黒鍵だけで全音階が進み、ある音から上は少し下の白鍵に戻り、今度は白鍵だけで全音階が出る(この部分は通常通り)という事らしいです。ややこし~^^;

一方、専有弦タイプは置いてませんでしたが、聞けば弦を共有しない上に音域が広いのでスクウェアピアノくらいのサイズになってしまうそうです。じゃあ、音域は共有弦タイプと同じくらいで良いから、もっとコンパクトな専有弦タイプ(弦の本数は多くなるが最大弦長は変わらないもの)はないのか?と尋ねたら無いそうです^^; どうも共有弦=コンパクト、専有弦=巨大という住み分けになってるようですね。

ピアノ以前の鍵盤楽器で説明したように、チェンバロは手動で音色や音量を「切り替え」られますが、個々の音の大小をキータッチでコントロールすることは出来ません。つまり、ベロシティーコントロールをキャンセルしたデジタルピアノのように、無表情な演奏しか出来ないのです。

一方、クラビコードはキータッチで音量を変えられますが、どっちか言うと家庭向きで、演奏会には絶対的な音量が不足していたようです。ということは、ダイナミックレンジも小さいわけで、実際Youtubeなどで聴いてもさほど強弱が付いてるようには聴こえません。音色もやや弱々しく、サスティーンも短めです。

よって、チェンバロのような音量と張りのある華やかな音色を持ち、更に演奏に強弱を付けられる鍵盤楽器があったらなあ、というニーズが当時あっても不思議ではありません。

そこで登場したのが、史上最初のピアノです。名付けて「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」。意味は「弱い音(ピアノ)も強い音(フォルテ)も出るチェンバロ」だそうです^^;もう機能そのままで何の捻りもない名前ですが、それが後に「フォルテピアノ(又はピアノフォルテ)」に短縮され、最後に「ピアノ」と呼ばれるようになったというわけです。

発明者は17-18世紀のイタリアのチェンバロ製作者クリストフォリ。一見不気味だがどことなくファニーな顔つきのこの男、ただの楽器職人じゃありません。あのメディチ家の王子が旅行先で名声を聞きつけ、乗り気じゃない本人を「うちに来たくなるようにする」と破格の条件でスカウトしたと言います。

丁度、メディチ家の所蔵楽器の管理(整備)責任者が亡くなったばかりだったので、クリストフォリがその後任となりました。しかし彼が単なるメンテナンス要員で終わるはずもなく、楽器クリエーターとしての才能を発揮しました。オーバルチェンバロというユニークな楽器も製作してます。

ではクリストフォリが発明したピアノとはどんなものなのか? オリジナルの楽器は世界で3台ほどしか現存しないそうですが、下は河合楽器が21世紀に製作したクリストフォリのレプリカです。

「強弱をつけられるチェンバロ」というだけあって、チェンバロに近い音ですね。一方、強弱はあまりついてないように聞こえます(曲や演奏方法にもよるのでしょうが)。

クリストフォリピアノはケースのサイズや弦の長さはチェンバロとほぼ同じ。弦を太くしテンションを上げた分やや頑丈にはなっていますが、基本構造はほぼチェンバロと同じです。ただ決定的に違うのが弦に振動を与える仕組み、ハンマーアクションです。ピアノの発明=ハンマーアクションの発明と言っても過言ではないでしょう。

ご承知の通り、ピアノは弦を叩いて音を出す楽器で、その意味ではダシルマー(スティックで弦を叩く楽器)と発音原理は同じです。ダシルマーの演奏者はスティクを柔らかく持ち、弦を叩いた反動でスティクが跳ね返るように演奏していますが、この動きを鍵盤を押しただけで実現するのがピアノです。

クラビコードも鍵盤を押して弦を叩く楽器ですが、前回説明した通りキーを押すとレバーの反対側に付いている金属片(タンジェント)が弦を打つだけの単純構造です。キーを押したままだと弦に触れたままですが、薄いタンジェントがギターのフレットの役割をするので、音が持続します。ただ発音原理がギターのレフトハンド奏法なので、弱くシャンシャンした音しか出ません。

一方ピアノは、ハンマーは弦を叩いた後にすぐ離れないと音が止まってしまいます。しかし、音が鳴った瞬間に演奏者がキーを離して音を持続させるなんて面倒なことはやってられません。つまり、チェンバロと同様に、キーを押し続けると音が持続する仕組みが必要で、これこそがハンマーアクションなのです。その構造を下の動画で見てみましょう。

ポイントは、ハンマーを押し上げていたジャックが打弦の直前に外れてしまうこと(梯子を外す)。そして、発射されたハンマーは、弦に当たって再び降りて来た際、発射地点よりかなり下まで落ちることです。

これにより、キーが押されたままでもハンマーは弦に触れたままにはならず、また2度打ちすることもなく一撃離脱できるわけです。ピアノのキーを押していくと重くなっていきますが、底の直前くらいで急に軽くなります(レットオフ)。これはハンマーが発射されてその分の重量が無くなったからです。

ただそこから再び打鍵する場合、先に降りてしまったハンマー及び中間レバーを再び上昇させるには、キーも戻し切ってアクションのすべてを初期状態に戻す必要があります。ということは、浅いストロークで素早く連打する事は出来ません(それを可能にする仕組みは後世に発明されます。ただしグランドピアノのみ)。

それを除けば、クリストフォリの発案した突き上げジャック、エスケープメント及びバックチェックと言う仕組みは、現在のピアノにほぼそのまま受け継がれています。実はクリスとフォリの死後、ピアノのアクションはより簡略化されたものになり、ある意味一旦退化しますが、世紀を跨いで復活するのです。その意味で、クリストフォリのピアノは時代を100年近く先取りしたものであり、正に「ピアノの父」と言った感じです。

チェンバロに比べて太い弦を高いテンションで張ったのは、弦が打撃に耐えられる為の措置と言われています。ただ、これは私の想像ですが、チェンバロの弦をそのまま使うと切れてしまうというよりは、太めの弦を強めに叩かないと音量が小さかったのではないでしょうか。

その理由は、柔らかいハンマーヘッドがインパクトのエネルギーを吸収してしまうからだと考えられます。上のハンマーアクションの図にあるように、ハンマーヘッドは紙をロール状に重ねて糊で固めたもので、弦と接触する部分にはバックスキンが貼ってあります。これだと、鉄片で叩くクラビコードは勿論、現在の圧縮フェルト+木の芯と比べても、かなり撓みが大きそうです。

そして、弦のゲージが太くなりテンションが上がったということは、楽器のケース(フレーム)にかかる荷重も増えます。そうすると、ギターのネックと同じで響板が反っていき、最悪弦と接触してしまいます(チェンバロでも時々起こっていたそうです)。

これを回避するためには、響板も梁も分厚く全体を頑丈にすれば良いですが、それでは多分あまり鳴らない楽器になってしまうでしょう。そこで、クリストフォリは弦のテンションを受け持つ部分と響板を構成する部分の2重構造にしました(もっとも彼はチェンバロでもこの構造を採用していたようですが)。この発想は正にモダンピアノの鋳鉄フレームと木の響板の構造と同じですね。

クリストフォリは1700年には最初のピアノを完成させたようですが、その時JSバッハはまだ15歳です。しかし、「ビアノの父」と「音楽の父」は残念ながら出会うことはありませんでした。その画期的な「新型チェンバロ」は、周辺国はおろか本国イタリアでも長らく普及しなかったのです。理由はとてつもなく高価だったから・・・

そりゃそうでしょう。チェンバロに比べて桁違いに複雑なメカ、工作精度も調整能力も格段にハイレベルなものが要求されます。クリストフォリの画期的なアイデアに対して、当時の生産技術が追いついていなかったと言えます。また市場も、そんな複雑怪奇でやたら高価な新型チェンバロの真の価値を理解するには、もっと時間が必要だったのでしょう。

クリストフォリは晩年までピアノの制作と改良を続け、1731年に76歳で他界します。しかしその後、彼の名声は急速に失われ、イタリアでピアノが発展したという話は殆どありません(多分メディチ家の没落とも関係がありそう)。

代わりに台頭したのが、イタリアやフランスに比べて音楽的にはやや後進国と見られていたドイツでした。マッフィーニというイタリア人が、クリストフォリピアノについての詳細なレポートを残しており、それを基にドイツのオルガン製作者ジルバーマンがレプリカを制作しました(一時期はピアノはシルバーマンの発明だと思われていたようです)。

シルバーマンは元々オルガン製作者だけあって、JSバッハとも付き合いがありました。そして、バッハが最初に触れたピアノもシルバーマンが1730年代に作ったものでした。しかしバッハは演奏した結果、「タッチが重く高音が弱い」とダメ出ししています。多分、シルバーマンもクリストフォリのコピーを手探りで制作していたのでしょう。

その後シルバーマンはピアノの改良を重ね(クリストフォリの実機に触れたのが大きかったとも言われる)、当時のドイツの名君フリードリッヒ大王が気に入って大人買いしたそうです。時はクリストフォリの死から16年後の1747年、JSバッハの次男エマニュエルがそのフリードリッヒ王に宮廷音楽家として仕えていました。そして、息子の家に孫の顔を見に来ていた62歳のJSバッハ(当時「老バッハ」と呼ばれていた)が、大王に呼び出されて彼の楽器を試奏したと言います。

王:「どうだ爺、これが俺の新作楽器コレクションだ。」

老バッハ:(このおっさんどんだけ楽器持ってるんだよ)「ほう、素晴らしい楽器たちですなあ。」

王:「そしてこれが噂の新型チェンバロだ。ちょっと弾いてみ。」

老バッハ:(うわ!これシルバーマンの変なチェンバロやん)「ほほう、ではお言葉に甘えて・・・」

王:「弾き心地はどうよ?」

老バッハ:(おっ、前よりだいぶマシになってる)「これはなかなか素晴らしいですなあ」

というやり取りがあったかどうか判りませんが^^;JSバッハは死の3年前に弾いた改良版シルバーマン・ピアノにはかなり満足したようです。そして死ぬまでにさらなる改良に手を貸したそうですが、残念ながら彼の寿命は殆ど残っていませんでした。バッハがもっと早くピアノに出会っていれば(願わくばクリストフォリのオリジナルに)、彼の音楽もその後のピアノの発展も大分変わっていたのではないでしょうか?

ピアノの歴史から少し脱線しますが、キーの押し方(叩き方)によって、ピアノの音色が変わるのか?という論争が昔からあるそうです。変わるという考えに立って、キーを押すときの指の形をこうすればこういう音が出る、と言った講釈が存在したようです。しかし、上述のハンマーアクションの仕組みを理解していれば、そんな事はあり得ないのは明白でしょう。

例えばギターなら、弦の弾き方やピックの素材や形状などによって様々な音色を出すことができます。しかしピアノの場合、演奏者が制御可能なのは(ベダル類は別として)ハンマーの発射速度のみです。一旦発射されたら演奏者は何もできません。ハンマーの素材や形状は勿論、弦に当たる位置も角度も毎回同じですから、発射速度で全てが決まってしまいます。

勿論、ピアノは打弦速度によって音色(倍音分布)もかなり変わりますが、それは常に音量(振幅)とセットで変わっています。平たく言って、音が大きければ派手で硬い音色、音が小さければ地味で丸い音色です。つまり「音量とは別のパラメータとして、音色だけを変化させる事は出来ない」というのが正確な表現です。

それにピアノは、打弦した瞬間から音量と同時に音色も急激に変わっていきます。打弦直後の音は硬く華やか(倍音成分が多い)で、その後は柔らかく地味(倍音成分が少ない)になっていきます。ということは、スタッカート気味に早くキーを離すと硬い音の部分だけを使うことになり、逆にレガート気味にキーを離すのが遅いと柔らかい音が残る、という意味で「音色」が変わると感じるかも知れません。

もっと言えば、単音ではなく複数の音で考えると、「音色」と呼んでいるものの要因が更に増えます。例えばガーンとコードを鳴らすとき、全ての音を全く同じタイミング、全く同じ強さで弾くという事はあり得ません。ですから、発音タイミングのズレ具合や構成音の強さのバラつきによって、トータルの「音色」を制御しているとも言えそうです。

というわけで、ピアノの演奏者がコントロール出来るのは、キーを押すタイミングと強さ、そしてキーを離すタイミングだけです(あとはペダルで楽器全体の音を切り替え)。それでも、オルガンやチェンバロなどの鍵盤楽器は音の強弱(及びそれに伴う音色変化)すら付けられなかったのですから、ピアノの登場によって表現の幅が格段に増したことは間違いないでしょう。

Appleのプレゼンを初めて生でみたので、個人的に印象に残ったことなど書いておきます。情報的に不確かな点はあるので、公式サイトで確認してください。 (さらに…)

先日、予選会の様子をレポートしたLaLaLaミュージシャンコンテスト、今日は決勝を見に行ってきました。場所は関西でも屈指のグレードを誇る兵庫県芸術文化センターの中ホールです。僕も何度も通りかかったことがありますが、中には入るのは初めてです。

中ホールの中に入って印象的なのは、ビックリドンキーの店内を思わせるウッディでカジュアルな内装です。側壁は全面ログハウス的な整形木材(風?)ですが、音響的には木材独特のカンカンした音ではなくどっちか言うとマイルドな印象です。空間が縦長で響きがとてもリッチなベガホールと比較すると、普通の縦横比で普通の響き。なので、スタインウェイのフルコンもガンガン響きすぎず丁度いい感じでした。

入口で貰ったプログラムを見ると、ガーデンズの予選会から勝ち上がった2組が何と1番と2番になっていました。そして、観客一人ひとりに投票用紙が配られ、どれか人組だけ投票することができます。今回は撮影禁止だったので写真も動画もありませんが、演奏順に感想を書きたいと思います。

基本的には先日の予選会の通りで、高品位な歌と演奏でした。流石予選通過で「ホッとした」というだけあって、決勝でも上がること無く堂々とした歌いっぷりでした。

予選では審査員から指摘を受けていたコーラスのアラも、決勝では確かに自然に溶けこんでたと思います。ただ僕が予選で感じた通り、リードボーカルじゃない方のアコギの存在感が薄いというか、何を弾いていたか記憶に残らなかったです。

この人も予選に勝るとも劣らない、クリーンでパワフルな歌いっぷりでした。上の人もそうですが、本戦の大舞台で緊張して実力が出せないなんて事は全く無いですね。毎回レコーディングしたものを再生したかのような安定感です。

予選と違うのはこの人の場合、使ってるピアノ:予選はデジタルピアノ(ヤマハのP-105かな?)で本番はスタインウェイのフルコンです。価格差1000倍くらいでしょうか^^;?その割には、どっちで弾いてもさほど印象は変わりませんでした(良い意味で)。基本的に演奏がしっかりしている人は何を弾いてもその安定感は判ります。

これ以降は全員僕が初めて聴く曲です。この人は大学交流センターで開かれた、一般部門(オリジナル曲・カラオケ不可)の予選からの決勝進出だそうです。

しかし・・・正直いっていきなりのグレードダウンでした(:_;)。ソロのギター弾き語りなんですが、まずアコギの音が五月蝿く硬いのです。声はそれなりにしっとり感はあるのですが、ギターがそれをかき消してしました。。曲もアレンジもありふれたバラードという感じで特筆すべき点はありません。

審査員も「今日は上がってました?」と言ってたし、ギターがキツイ件も指摘していました。予選ではもっとしっとりした演奏だったようです。ただ、ギターのセッティングは本番前にやることだから、緊張は関係ないと思いますが。

聞けばその人小学校の先生で、会場にも生徒が「ゾロゾロ」来てましたが、それも目に入らなかった様子。普段は酒場で弾き語ってるらしいので(先生なのに!)、いきなりの大舞台に圧倒されてしまったんでしょう。上の2組みのようにステージ経験豊富で場慣れしまくってる人じゃないと、このシチュエーションは非常に厳しいと思います。

このバンドも一般部門からの予選通過ですが、やはりちょっとウーンですね(ナンノコッチャ)。ピアノ、ベース、エレキ、ドラム、アコギ、ボーカルという、比較的大規模な編成ですが、アレンジがそれを生かし切っていないと思いました。

ピアノはバッキングだけで見せ場なし、エレキギターもソロはやってくれましたが、サウンド的にもアレンジ的にも至って普通。曲自体がありふれたアコースティック系なので、正直アコギとパーカッションくらいで事足りるように思います。

この人も一般部門の予選通過者です。佐野さんと同じ、女性のピアノ弾き語りですが、こちらはもっと柔らかな歌い方と、優しい曲調/アレンジでした。

前の2組がちょっと期待はずれな事もあって^^;ふんわりしたサウンドが好印象。ただ、審査員も指摘していましたが、歌の音程が所々外れているように感じました。なので全般的にちょっと散漫な印象を受けました。

この人は「学生・おやじ・ママさん部門」(要はカラオケ可、オリジナルじゃなくてもOK) からの決勝進出です。キャラ的には、この日最もインパクトがありました。

ハイジに出てきそうなニッカポッカ風の出で立ちのお爺さんが、ウクレレで切々と弾き語ります。と言っても、白いインカムマイクが遠目に顎髭に見えただけで、実際にはそこまで高齢ではないようですが^^;

ウクレレの弾き語りが珍しいからだけでなく、審査員も言ってたようにとても丁寧に弾いているので存在感があるんでしょうね。アロハシャツ来てジャカジャカハワイアンみたいなのとは全然違うウクレレの使い方でした。

このバンドも「学生・おやじ・ママさん部門」からのエントリーですが、生演奏だから曲がオリジナルではないという事でしょうか?しかしその割に、曲もアレンジも最も個性的でした。

ブルージーなサウンドにけだるいボーカル。ちょっと場末の酒場感とファンク系をミックスしたような感じ。オーバードライブのエレキも雰囲気にあったいい音でした。ただ女性コーラスの音域がちょっと低すぎて唸り気味だし、リードボーカルやその他のコーラスを含めた全体のハーモニーがちょっとバラけてたかな。

演奏後はボーカルの人がステージ脇に呼ばれて司会者のインタビューを受けるのですが、このバンドのボーカルは「うん、そうだね」みたいな感じでどっちが司会者か判らないほど場を仕切っていました。コンクール向きでは無さそうですが、ライブパフォーマンス上のキャラは完成されてますね。

全エントリーの演奏が終わって、審査員が会議室に引きこもります。その間のゲスト出演は昨年の覇者motocaさんです。

ガーデンズの時とは選曲が違うのか、それともコアの2人だけでバックバンドが居なかったせいか、前回感じた「オレンジペコー」的な印象はありませんでした。生ピアノだけでなくエレピサウンドを使って変化を出したのは良かったです。全般的にバート・バカラックにも通づるオシャレなコードは、オレンジペコー同様に僕好みですね^^

ただ、ピアノのヴォイシング的に中低音域に音がかたまっているというか、やや篭っているようにも感じました。全般的にもうちょっとオープンなヴォイシングにしたり、かっこいいリフを混ぜたりしたらグッと良くなると思います。あと、ピアノ演奏自体がやや散漫な印象を受けるので、もうちょっと音を揃えるというか正確性を増したほうが良い気がします。

まあ、曲そのものはゴージャスなので、このバンドは逆にもっと大編成の方が合うと思いますね。ストリングスとは言いませんが、バイオリン1本でも対旋律やロングトーン系をやると良さそう。同様にフルートとか、曲調によってはサックスでもいいかな。バックコーラスも合いそう・・・とか言ってると、パーカッションやベースなどリズム系も欲しくなりますね。

ぶっちゃけ、僕の中では最初の2人の圧勝で、あとはどっちが勝つかの問題です。僕は迷った末に佐野さんに入れました。冷静に考えると、Like a lifeの方が若干曲も歌も繊細でテクニカルかもしれません。ただ問題は、「この曲を聴いたら、皆ほのぼのするよね」的な計算や確信を演奏から感じてしまったのです。予定調和的に演奏をこなしているというか・・・

勿論、佐野さんの方もJKとは思えない程場慣れしていますが、パワーと気迫で勝った感じですかね。なんだかんだ言っても、コンテストでは熱唱型の方が癒やし系より有利だと思います。まあ、完成度が上がるほど聴き手は冷めてしまうというのは一種の自己矛盾ですが、今回はその程度しか差がなかったという事で^^;

という訳で、本物の審査員の審査結果は次のとおりでした。

Flower marketさんです!正直僕は「工エエェェ(´д`)ェェエエ工ー?」ですね。上位2人を除いてよかったのは、ウクレレの人か最後のブルージーなバンドだと思いましたけど。

Like a lifeさんです!ああ、キタかぁ。発表した審査委員長の言い方も「すまん、残念」的なニュアンスが出てた気が^^;

当然本人達もやったぜ!的な表情ではあありませんが、終わって有る意味ホッとしたのではないでしょうか。勝敗については、スーパーJK相手じゃしょうがないかと思ってたりして(僕の勝手な想像です)。

ただ、完全無料コンサートを取りそこねたという意味では、今後のプロモーション活動的には大きな損失かもしれません。賞金の5万と3万なんて目じゃないほど、副賞に大差がついてますから。2位はコンサートがない代わりに、ラジオのヘビーローテーションがもらえるとかでも良いと思いますけど。

となると当然、佐野さんです(^^)。本人は受賞コメントで完全に鳴き声になり「待ってる時にすごい不安で・・・」と言ってましたが、そりゃそうですよね。3位と2位には呼ばれなかったらあとはグランプリしかない訳で、それにも呼ばれず無冠だったら「あり得んだろ!」って僕も思います^^;

なおグランプリは複勝として、同じホールでソロコンサートが開けるそうです。会場代、音響、照明など一切の費用は主催者持ち!一体幾らに相当するんでしょうか^^;?

ガーデンズの予選が非常にハイレベルだったので、決勝は一体どんな事になるんだろ?と思いましたが、結局あの予選が事実上の決勝になったようです。つまり、3回に分けた予選グループの実力がかなり偏ってしまったという事になります。

特に、大学交流センターでの予選は、出場者が多いとは言え3組も決勝に進出しています(その他は2組)。そしてその3組共、今回の決勝で聴く限り今一歩でした。逆にガーデンズの予選で惜しくも落ちた、ゆたゆうさんの方がよっぽど良かったです。彼らが決勝で3位に入っても僕は不思議ではありません。

予選のグループ分けはどうやって決めたんでしょうか?書類・音源審査で一応偏らないように決めたけど、イザ生で聴くと一番最後のグループは思いの外ハイレベルだったとか?それなら柔軟に本戦出場者を3組にしてしまうとかでも良いと思いますけどね。

あと、今年から「一般部門」と「学生・オヤジ・ママさん部門」に分けましたが、これって意味があったのでしょうか?決勝曲を聴く限り、学生・オヤジ・ママさん部門もオリジナル曲の自演みたいでしたし、既存曲のカラオケでは予選出場も難しいのではないでしょうか?

決勝の上位2人の結果は僕の判定と同じですが、審査員がどのような「激論」を交わしてそうなったかは判りません。あと、審査員票と観客票がどのように加重平均されるのか?あるいは、観客票は単なる参考として、審査員が決定するのか言ってくれないと消化不良ですね。

あと、細かい点を指摘すると次のようになります。

なんか予選の時と比べて注文が多くなってしまいましたが、幾つかは会場で配布されたアンケートに書いたし、主催者も既に気づいてる点もあるでしょうから、来年以降改善してください。

出演者の演奏については(色々書きましたが)、全般的には地方のコンテストとしては非常にハイレベルだと思います。僕は昨年以前は全く聞いていませんが、審査員長によれば8年前にスタートした時とは雲泥の差で、毎年ハイレベルになっているそうです。

ゲスト出演した昨年のグランプリのmotocaさんも、「今年出場していたらグランプリは無理だった」と言っていましたが、実際そうだと思います。いや^^;これはmotocaさんが劣ってるという意味ではなく、寧ろ僕の好みでは上なのですが、一般受けという意味では今年のスーパーJKやスーパー癒し兄さんに勝てたかというと難しいと言わざるを得ません。そういう意味では、やはり「音楽に勝負をつけるべきなのか?」という疑問がまた湧いてきます。

いずれにせよ、ちょっと歌自慢で「カラオケで出てみるかな?」みたいに考えてる人は、全くお呼びじゃありませんから(恥ずかしながらそれは僕でした^^;)。アマチュアバンドコンテストとも最早言えないでしょう。グランプリの副賞がソロコンサートという事からして、十分な持ち歌やライブ経験が前提という事です。

つまり、既に経験が豊富なプロが、力試しと素晴らしいプロモーション機会をかけて出場する大会という感じですね。まあ、予選出場が目標くらいなら、そこまでの実力は必要無いですが。

観客として考えれば、無料でこんなレベルの高い演奏をハイグレードなホールで聴けた事はとてもラッキーだと言えるでしょう。このコンテストを切欠に色んなライブ情報をチェックして行くようになった僕ですが、探すと無料でハイレベルなライブって結構有りますね。コンテストや合同野外ライブなど、オムニバスイベントですが、特定の誰かのファンではない僕にはピッタリです。

DRZの走行距離が20,000kmを超えたので、その時点のインプレをパーツや用品を中心に報告しようと思う。

DRZの走行距離が20,000kmを超えたので、その時点のインプレをパーツや用品を中心に報告しようと思う。

今履いているピレリAngel ST(リア)のライフが大体判ってきた。先のダンロップの2銘柄があまりに短命だったため、「今度は夢の1万km」とか言ってたが余裕でクリアしてしまった。11,000kmちょい走ってまだ3分山くらい残ってるように見える。この分だと13,000kmは走れそうな感じだ。

因みに、純正のD208は2500km、次のα-12は3000kmちょいで大体コレくらい摩耗してたと思う。つまり、これらのダンロップタイヤ約3本分でAngelST1本分の寿命という事になる。何なんだこの差は!以前は、ビックシングルだからこんなに摩耗が早いのか?などと色々と理由を考えてみたが何のことはない、単にダンロップタイヤがショボかったのだ(*_*;

じゃあグリップはというと、一応ハイグリップタイヤに属するD208とα-12と、ツーリングスポーツ的なAngelSTと比較して、明らかに差があるようには感じなかった。勿論、ライフ初期でドライで路面温度十分に高い時のグリップを厳密に比較すると差が出るのかも知れないが、ストリートで体感できるグリップはそこではない。冷間時やウェットそしてライフ後半など、条件の悪い時にグリップの低下幅が如何に少ないかが重要なのだ。その点Angel STは素晴らしいと思う。

実はDRZにしてからツーリングというものに一度も行ったことがなく^^;天気が悪い日はバイクで出かけないというスタンスなので、本格的なウェット路面を走ったことが無かった。それが先日、突然の豪雨に遭遇してずぶ濡れになりながら走ったのだが、そこでのAngelSTの安心感は絶大だった。「そう言えば今、ウェット路面を走ってるんだ」と気づくまで、殆ど普通の感覚で走れていたのだ。逆に言うと、今までのタイヤで雨中ビクビク走行だったのは、雨が降ったのを見て警戒したのではなく、無意識にブリップ感・接地感の無さを感じ取って警戒モードに入っていたという事になる。

改めてピレリのAngelSTのページを見ると、「ピレリ試乗最高のウェット性能と耐久性」と書いてあるが正にその通り。しかしホントにこのタイヤが凄いのは、ドライグリップや接地感と両立している事だ。先のダンロップタイヤは勿論の事、以前Z750で履いていたBSのスポーツ・ツーリング系(ライフは12,000kmくらい)でももっと接地感が薄く、ウェットでの安心感もこれほど無かった。

あまりにべた褒めなので自分で書いてて不安になるくらいだが、これがAngelSTに対する率直な感想だ。

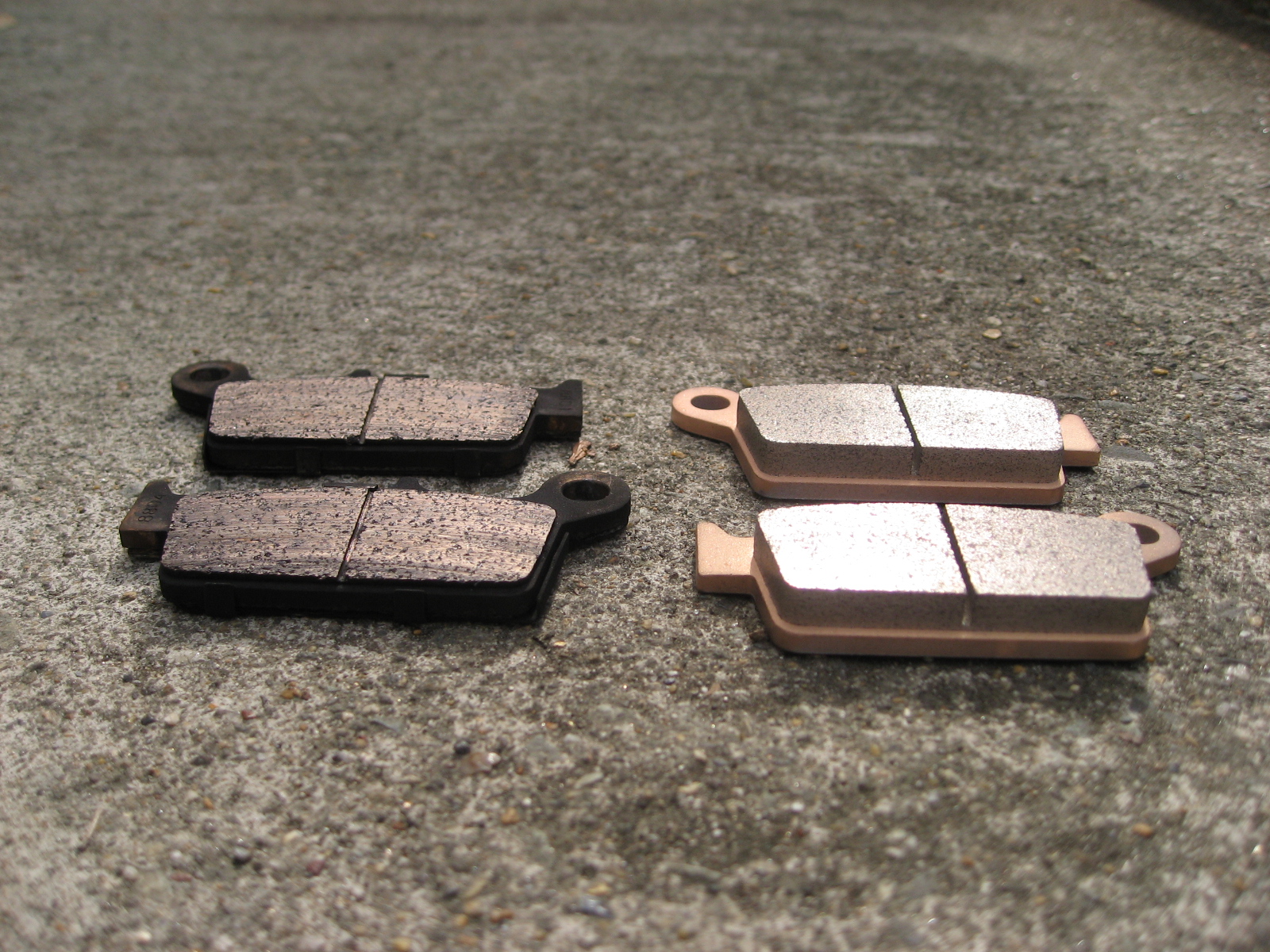

DRZのリアブレーキは良く効く方だと思うが、経験上純正パッドは結構良いのを使っていて、リプレイス用はかなりグレードの高いものを使わないと同等の効きは得られない事が多い。

よって今回選んだのは、デイトナのメタル系であるGoldenPad。安いネット通販を探したが送料込みで4千円近くした(バイク用品店で買うと5千円以上)。ただ、純正品はもっと高くで確か6千円以上したので、一応こっちのほうがお得。パッド交換は最初キャリパーを外してやろうとしたが、結局その必要は無かった。分かっていれば10分程度で済む作業だ。

で、新パッドのインプレだが、普通に走った限りでは純正と殆ど同じ効きとタッチだった。食いつきが純正より若干良いかな?という気もしたが、純正がほぼ坊主であることを考えると、新品同士で比べたら殆ど同じじゃないだろうか。ただ、実験的に強く踏み込んだ時のGoldenPadの効きは強力だった。普段はそういう使い方をしないので、純正がどうだったかよくは判らないが。

G2はオイルを注入してる時からドロっとして粘度が高そうだったが、実際に走った感触もややゴリゴリと硬い。ただ、冬に向かって気温がドンドン下がっても、その感触があまり変わらなかった(エクスターだと感触がガサツになる)。また、冷間始動性もエクスターのようには悪くならないし、白煙も大分少ないと思う。そして、エクスターがあまり走らなくても、冬を越すだけで劣化(エンジンがガサツになる)するのに対して、G2はそうした劣化は起きなかった。

結果としてのオイルの寿命は、エクスターが通常3000kmくらい(冬場は2500km以下)なのに対して、G2は冬を跨いで3000kmを楽に超えた。以前、DRZはピストンスピードが速いからオイルの劣化が早いのでは?と分析したが、使っていたのが鉱物油だったというのも大きいようだ。それでも3000km程度で感触が変化するなんて、Z750などでは考えられなかったので、DRZがオイルに厳しいバイクである事には変わりないと思う。

という訳で、コストパフォーマンスとしてはG2の圧勝だが、劣化前の感触が柔らかなエクスターの方が好みなので、今年の春からはまたエクスターに戻した。で、問題はこれから冬を越すオイルをどれにするかだが、経験上ヤマハのオイルは体感的な粘度が低いので、半鉱物油のYAMALUBE Sportsあたりはどうかなと思っている。ただ、これは値段がバイク用品店で1,700円/L位するし、通販だと値段が変わらない上に送料がかかる。なので、他の銘柄も含めて激安セールを期待しつつ様子見中である。

前回1万kmちょっとでエアフィルタの掃除をしたが、それから更に1万キロ弱走るとまたエンジンがくすぶり始めた。前回同様フィルタがどす黒く汚れていたが、それは円周の一部だ(エアの導入口がそこに集中している)。よって、クルッと回して取り付けたらまたしばらく使えそうな気もするが、今回は距離もそれなりに走ってるので掃除することにした。

前回1万kmちょっとでエアフィルタの掃除をしたが、それから更に1万キロ弱走るとまたエンジンがくすぶり始めた。前回同様フィルタがどす黒く汚れていたが、それは円周の一部だ(エアの導入口がそこに集中している)。よって、クルッと回して取り付けたらまたしばらく使えそうな気もするが、今回は距離もそれなりに走ってるので掃除することにした。

例によってパーツクリーナーや呉シトラスクリーンを投入したが、意外と「キレイキレイ」(パーム油入りのハンドソープ)が効果的という事を発見した。しかしいずれにせよ、何度洗ってもドロドロとしたオイルが染みだしてきて際限がない。もう、黒い汚れは取れたし、この辺で切り上げようかと思いつつも惰性でしつこく洗っていたら、ようやくドロドロが無くなって素のスポンジに戻った。

延べすすぎ回数ははかり知れず、作業時間は1時間をゆうに超えた。前回はフィルタを触ってしっとりする位オイルを塗ってこの有様だ。なので今回はさらに控えめに、スポンジがやや湿ってるかな?程度に留めておいた。それでも装着して何ヶ月か経ってから見ると、オイルが下の方に移動してべっとりしている。ぶっちゃけ、オフロードは行かないし、オイルなしでドライなスポンジではダメなんだろうか?

そんな感じで、時には買ってきた小物をそのバッグの中に無理やり詰め込んだりするもんだから、遂にファスナーの付け根が裂けてしまった。そこで、ダイソーで丈夫そうなファスナーを購入し、豊田製自動縫製機を所有している母に見せて取り付けを依頼したのだが、立体物は縫えないという(何じゃそりゃ)。

それをフェンダーに乗せて、樹脂製の台座を内側に当て、ボルトで固定すれば完成。元のサイズよりかなり大きくなったが、落ちそうになったり邪魔になる事は全くない。ただ、樹脂台座のフランジが元の輪郭の位置に立っているので、それが邪魔になって意外と大きなものは入れにくい。

もう売っていないバイクのレビューやTIPSを書いても、読む人には意味がないと思って更新をサボっていたが、実はまだ新車で売っているという事を知り(何年売れ残ってるのかと^^;)、気を取り直して書いてみた。ここで、コレまでDRZに乗って出てきた不満点を幾つか挙げてみる。

ただ、4年2万キロ乗っても(僕の買い替えサイクルの末期)、正直ニューマシンが欲しいと思うほど不満がない。パワー的にはこれで十分だし、車体はこれ以上重くなってほしくない。そして、最も重視しているシャシ性能がストリートバイクとしては未だに傑出しているからだ(詳細はインプレNEO)。だから、他のバイクに乗り換えると逆に何らかの不満が出てきてしまうだろう。

僕のバイクへの要求は、中低速ワインディングで楽しめて、街乗りも苦にならず幹線道路でも周囲のクルマを軽くリードでき、街の駐輪場に問題なく駐車できるというもの。この要件を満たすのは、DRZの他には390Dukeくらいしか見当たらない。390DukeならDRZよりコンパクトでシート幅も広いので正に理想と思えるが、未だ試乗てきてないので何とも言えない。それと、基本的にはDRZと似たバイクなので、あまり代わり映えしないというのが悩ましいところだ。

ほぼ地元の西宮で、にしきた音楽祭LALALAミュージシャンコンテストというアマチュアバンドのコンテストをやっているので、その予選を見に行ってきました。

上の公式サイトにあるように、まず書類/テープ審査があって(200組くらい応募があったらしい)、その中から20組が選出されたそうです。その20組を2回に分けて公開予選をするのですが今回はその2回目、西宮ガーデンズというショッピングモールの屋上ステージで開かれました。

感想は・・・ある程度予想はしてたものの、アマチュアと呼ぶにはあまりにもハイレベルでしたね。実際、ストリートも含めたライブ経験が豊富な人たちばかりで、良い意味で完成されていましたね。では出演順に動画と僕の感想を書きたいと思います。

https://youtube.com/watch?v=3NOLqgtYngs%E4%B8%80%E7%95%AA%E6%89%8B%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%8C%E5%BC%B7%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B%E3%82%82%E7%9F%A5%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%81%E3%80%8C%E5%88%9D%E3%81%A3%E7%AB%AF%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%84%EF%BC%81%E3%80%8D%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E4%BD%95%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%8B%E3%80%81%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%81%B5%E3%82%8F%E3%81%B5%E3%82%8F%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%8C%E5%8D%B0%E8%B1%A1%E7%9A%84%E3%80%82%E9%96%93%E5%A5%8F%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%A7%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AB%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%93%E3%82%88%E3%82%8D%E3%81%97%E3%80%82

あとで審査員がいきなり「ヴォーカルの頭の声が弱いので、歌詞がわからない」とダメ出ししてましたが、歌詞ではなく音楽として聴いてる僕には無問題。それより、途中でオフマイクで歌うところが殆ど聞こえなかったので、あれは余分だったと思います。

しかし、今回の出演者通して考えても、アレンジも含めた音楽性は最も多彩で個性的だったと思います。

https://youtube.com/watch?v=on4gdTZ4uTA

これもびっくりしました。現役女子高生にしてこの堂々とした歌いっぷり。済んだ力強い声、確かなピアノ演奏。

ただ、オリジナル曲なんですが、やや平凡でどっかで何度も聴いたような感じですね。で、他にはどんな曲があるのか調べたらありました。

http://www.youtube.com/watch?v=ME5-ps0syCA

う-ん、似てると言えば似てるけど、こっちの方がヒーリング系でキャラが立ってるかな?でもこの髪型はやめたほうがいい^^;オバサンっぽく見えるから。

とにかく、歌と演奏能力は完成されているので、あとは曲次第だと思います。細かい事で言えば、ラテン・ジャズっぽい要素を入れるとか、ピアノじゃなくてエレピのバッキングにしてみるとか。

曲が平凡だと、「現役女子高生」というブランドが終了したら、ただの歌の上手いお姉さんとして埋没してしまうんじゃなかろうかと。この若さですから、今後クリエイティビティが爆発する事を祈念しております。

https://youtube.com/watch?v=SB5jyUs5ZSo%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E5%90%8D%E3%81%A8%E5%90%8C%E6%A7%98%E3%81%AB%E6%9B%B2%E3%82%82%E4%BD%95%E3%81%A0%E3%81%8B%E6%98%AD%E5%92%8C%E3%81%AE%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%89%E6%AD%8C%E8%AC%A1%EF%BC%9F%5E%5E%3B%E6%88%A6%E9%9A%8A%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%8D%E9%B3%B4%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%89%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9B%B2%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99w

どうせならギャグ路線ではっちゃけて、殿さまキングみたいなド派手な衣装で登場するとか、もっと大人数で振り付けをすると言った展開を考えてはどうでしょうか?

https://youtube.com/watch?v=q57D9oKtFu8%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%81%AF%E6%B8%8B%E3%81%84%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%A9%E3%80%81%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E9%87%8E%E5%A4%96%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%AFPA%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%A8%E9%9F%B3%E3%82%92%E6%8B%BE%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%82%82%E8%81%9E%E3%81%93%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%8C%E8%BE%9B%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD%E3%80%82

歌の出だしもボソボソと唸るような声で、それこそ歌詞どころかメロディーも聞き取りづらい。前のカルメンさんは「キーがちょっと高いんちゃう?」と審査員に言われてたけど、このバンドはキーが低すぎると思いました。

下のオフィシャルサイトでちゃんと録音された演奏が聴けますが、これが本来やりたかったサウンドですね。他の曲も含め、ギターの演奏技術もアレンジのセンスも素晴らしいですね。

ただ、ヴォーカルはやはり低音域では唸り気味だし、高温域ではやや硬い声質になる(結局喉を絞ってる感じ)。また、音程が若干不安な部分もある。元々持ってる声質もあるんだけど、もうちょい伸びやかさと安定感が欲しいと思いました。

https://youtube.com/watch?v=nkJThLb4QWA%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%82%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%81%AA%E5%AE%8C%E6%88%90%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E4%BD%95%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%86%E3%81%8B%E3%80%81%E6%AD%8C%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%85%84%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%92%E3%82%88%E3%82%8A%E7%B9%8A%E7%B4%B0%E3%81%8B%E3%81%A4%E9%AB%98%E5%93%81%E4%BD%8D%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AA%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%80%82NHK%E3%81%BF%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%A7%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E6%B5%81%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E5%85%A8%E3%81%8F%E9%81%95%E5%92%8C%E6%84%9F%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E6%9B%B2%E3%81%A8%E6%AD%8C%E8%A9%9E%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%ADw

ただ、ここでも良からぬイマジネーションが湧いて来ました・・・そうBIGINに似てる!(*_*;浜辺で歌ってますみたいな、「なんくるないさー」みたいなオーラが出てますw そう言えば喋り方まで沖縄風のイントネーションだったような。

まあそれはともかく、アレンジというかバンド編成で気になったのは、アコギ2本というのは有りなんですかね?審査員はちゃんと別々のパートを弾いていたと褒めてましたが、僕は間奏の短いリフ以外は両者の分担がよく判りませんでした。

折角2人いるというか2人しかいないんだから、一人がアコギならもう一人はエレキとかそれこそ三線とか(^^)、音色もしくは音域が違う楽器の方が音に色彩感が出ると思いますけどね。

大変申し訳ありませんが、此処から先はデジカメのバッテリーが切れてしまい、動画も写真もありません(_ _;)

なので、記憶だけを頼りに脳内再生を試みているのですが、このバンドは確か比較的大人数で、ヴォーカルの女性の衣装がラテン〜カリブぽかったはずです。

しかし曲のうほうは、見た目に反して普通のバラードだったような(*_*;このヴォーカルも声が出づらそうだった気がします。大変申し訳ありませんが、それくらいしか記憶に無いので、ネットでカンニングを試みたら、MySpaceのページがありました!正にこれです。

とても良い曲ですが、これもソックリなのを何処かで聴いたことがあるんですよね。さらに、このレコーディングヴァージョンでも声の出づらさをちょっと感じますね。元々の声質なのか?それとも声を使いすぎたのか?柔らかさや伸びやかさが足りない気がします。

まず、2人の格好からしてエンタメ風。茶髪のチャラい風貌、白と黒のツナギ、ギターからぶら下がってるデカイネズミのような毛。正にオセロのように今からネタをやりそうな雰囲気です。実際にはネタは無かったけど、期待に違わぬエンターテイメント性で、観客の乗せ方も非常に上手い。

まあ、曲については審査員に「これはコンテストでやるような曲なの?」とつっこまれ正にその通りな曲でしたが^^;このユニットのコンセプトとしてはこれでOKなんだと思います。

オフィシャル携帯サイト (PC用は無いのかよ^^;)

この人は唯一の歌なし、ピアノソロ一のインスト曲です。ルックスも遠目には可愛い系で、音楽もちょっと期待したのですが・・・うーん微妙でした(*_*;

まず、ミスタッチがちょっと多すぎですね。弾き語りではなく、ピアノ一本勝負なのにこの演奏は消化不良。借り物のデジタルピアノで普段とは勝手が違う事を考慮しても、もうちょい何とかならんものかと。

曲そのものも全般的に平凡で、音がブツブツと切れたような流れの悪さを感じました。これに上述のミスタッチが加わるので、ミスなのかそういう曲なのか判らなくなります。なんだかピアノ発表会で子供が無理して難しい曲を演奏してるような、落ち着きの無さを終始感じました。自分が弾きやすいように如何様にも作れるというのが自作自演の特権なんですから^^;もうちょっとゆったりした曲にしてみたらどうかと思います。

あとこれはPAの問題も絡みますが、低音部が強すぎてモコモコ・ドスドスいってましたね。ミキサーを弄ってる人は観客席ではなく舞台袖にいて、しかもヘッドフォンでモニタしてましたが、そんなやり方で判るんかいなと。とは言え、演奏者にもその音は聞こえてる筈なので、もっと弱く弾くなどやりようはあったはず。実際、他のピアノ奏者の音はそんなにモコモコしてなかったですからね。

ところで、他のバンドには辛口の審査員は、意外にもこの曲を「環境にマッチして心地良い」とか褒めてましたね。一方で「曲のタイトルはどういう意味?」とか、どうでも良いことを聞いてましたけど^^;多分この人は歌ものには五月蝿いけど、こういうインスト(しかもピアノ系)には疎いんじゃないでしょうか。僕は逆にこういうジャンルが好きなので、どうしても辛口になります^^;

この人もまずルックスがキャッチー(^^)派手なベストに蝶ネクタイ、短髪に黒縁メガネと昭和のコメディアンのようです(バッキングのギターの人も同じくメガネをかけて似た風貌)。受け答えや仕草もプロの芸人っぽく、声はよく通り滑舌良好!そして、早くも追っかけのような女子達が最前列に陣取って応援しています!なんか吉本のコントライブのうような様相ですが、実は今日初めて出会ったとの事です^^

で、この人がどんな歌を歌うのかと思ったら、声と滑舌の良さはそのままに音程も良好、爽やかな歌のお兄さん系でした。ただ、ネタをやってくれそうな雰囲気とは裏腹に、健全な曲のままオチも無く終わってしまうのはちょっと残念。まあ、ネタはちょとやりすぎですが、爽やかな曲と歌い方はそのままに、歌詞だけかなり毒がある社会風刺とかにしたら面白いのではないでしょうか?

実は演奏が終わってから、観客席で近くに居たので声をかけてみました。やっぱり、吉本ではないものの^^;声を使う仕事をされていたようですね。両人とも尼崎在住で特にギターの人は塚口に住んでるというから、「僕もそうなんですよ。園女のすぐ隣で^^;」みたいな世間話をしました。あと、「2人ともメガネが印象的なので、メガネ屋さんの宣伝とかどうです?」と聞いてみたら、「そうですかあ」(^^)みたいな反応でしたが、未だオファーがないようです?

実はこのバンドが最も記憶にありません。PaRaさんと似た雰囲気だったような気がしますが・・・大変申し訳ありません。

Jabamiオフィシャルサイト(じゃあモンプチさんという人も別にいるの?)

全エントリーが終了し、審査員3名が部屋に引きこもったのと入れ替わりで、最後に昨年のグランプリを受賞したmatocaというバンドがゲスト出演しました。

オフィシャルサイトでは女性2人ですが、出演者はもっと居ましたね(ドラムとか)。流石に堂々たる演奏、高い音楽性。というか、ボサノバ風味が僕の好みなんですけどね^^;

ただここでもまたデジャブ感が発症してしまいました・・・オレンジペコーに似てる(*_*;ボサノバポップスだと、どうしてもそうなっちゃうんでしょうけど、なんかもうひと捻り欲しいんですよね。

外はすっかり暗くなり、出演者と観客全員で歌を歌うというダメ押しのあと、いよいよ審査結果が発表されました。

結果は・・・・・佐野仁美さんとLIKALIKEさんです。

まあ、そうなると思いました^^; 好みの問題はありますが、コンテスト的にはこの2組は外せないでしょうね。しかしそうなると残念なのは最初のたゆたうさんです。本人たちもガックシだったと思います。

余談ながら受賞の感想が両者印象的でした。女子高生の方は「名前が呼ばれると思ってたのに『With you』と言われたから、最初誰やろと思ったけど私の曲やしあれっ?って・・・」と見事にぼけてくれたのに対し、LIKALIKEさんの方は「ホッとしました」との事。つまり、本戦に出場は完全に想定内なんですね^^;

「接戦で選ぶのが難しいかった」というのはよくあるリップサービスですが、この度はホントにそうだったと思います。だから、「順位を付けるために、敢えてあら探しをしたけど勘弁してね」という審査員。これはコンテストの本質的な問題なんですが、そこまでしてアートに優劣を付けなきゃいかんのか?と思うわけです。

まあ、勝ち負け無し単なる合同ライブだと緊張感がなくて面白くないという考え方もできるので、順位付けは良いとしましょう。しかし、この10組の中から2組に絞る必要があったのでしょうか?別の日に予選をした他の10組と合わせて、たった4組しか本戦に出れないなんて、時間が余ってしまうのでは?と思いました。

そういう意味では、本戦だけでなく予選を見たのは正解だったし、本当ならもう一方の予選も見るべきでした。もし、実力がどちらかに偏ってしまったら、甲子園でいきなり優勝候補とあたってしまい、涙の初戦敗退みたいな事が起こってしまいます。だから、予選通過数をカッチリ決めないで、ある程度の実力に達したものは皆本戦出場にしても良いと思いますけどね。

まあ、当日の興奮が覚めてから改めて冷静に聴いてみると、それなりに優劣はあると思いました。だた、高校生も含めみんなキャリア豊富で、少なくとも場慣れしている人ばかり。なので、辿々しい原石が予選に出てこれる余地は無さそうと思えるほど、ハイレベルな大会でした。

皆さん演奏技術やステージパフォーマンスは完成されているので、今後の課題は楽曲のオリジナリティだけだと思いますね。今回はライブの場だったというのもありますが、ミュージシャン全体にステージパフォーマンスに比重が寄りすぎて、楽曲自体はやや没個性になっているのではないかと。そうすると、やはり僕がクリエータ/イノベーターとして頑張るしかないのかなと(^o^;/

それはさておき、やや気になるのは、みんな目標とするアーティストやスタイルがあって、そこに向かっているように感じることです。今回なら歌ものポップスという大きな枠ですが、アコースティックでナチュラル系というのが今の流行りなんでしょうか?これがもし、ロックならロックで幾つかの様式が確立されていて、それを追求するのでしょう。ジャズなんて完全に孤立したジャンルとして、あるいはクラシックのような伝統芸能として先鋭化しちゃってます。そして、コンテストの類もこうした各ジャンル(スタイル)の分化に拍車を駆けているように思います。

勿論、真に才能があるアーティストは最初から自分の世界があって、オリジナリティーを出そうとか考えなくても、自然に自分自身が新たなジャンルの創設者になってしまうでしょう。ただ、そいう才能を世に送り出すには、それが理解しサポートする人が必要なはずです。既に成功したスタイルを出来る限り使いまわそうという姿勢では、音楽界はドンドンつまらなくなってしまうと思うんですよね。。

15,000kmという圧倒的なライフを誇ったAngelST(リア)も、今年の車検は交換しないと通らない状況。この機にバイクを乗り換えようかと思ったが、結局これと言ったバイクが無かったり、イザ手放すとなると勿体無い気がして結局乗り続ける方向で調整中。

そこで再び難儀なタイヤ選び。前回とは各車のラインアップも違ってきてるので、改めてタイヤ候補をまとめてみようと思う。

前回と同じくDRZに合いそうなタイヤをピックアップして、比較表を作ってみた。例によってフロントはまだまだいけるのでリアのみ。

| 銘柄 | サイズ表記 | 断面幅 (mm)※1 |

リム幅(in) | 外径(mm)※1 | 2輪館店頭価格※2 | 参考サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| D208SM(純正) | 140/70 R17 | 152(装着時) | 4.5 | 620強? | ? | ダンロップ商品ページ |

| Angel ST(現在) | 160/60 ZR17 | 162 | 4.25〜5.00 | 624 | 25,000円位? | ピレリ商品ページ |

| Angel GT | 160/60 ZR17 | 161 | 4.25〜5.00 | 624 | 25,000円 | Mr.Bike |

| Diablo Rosso 2 | 150/60 ZR17 | 149 | 4.00〜4.50 | 614 | 21,000円 | komax |

| Pilot road 3 | 160/60 ZR17 | 161 | 4.25〜5.00 | 624 | 25,000円 | ミシュラン商品ページ |

| Pilot road 4 | 160/60 ZR17 | 161 | 4.25〜5.00 | 624 | 27,000円 | ミシュラン商品ページ |

| Pilot street radial | 150/60 R17 | 151 | 4.00〜4.50 | 614 | 15,000円 | ミシュラン商品ページ |

| S20 EVO Hレンジ | 150/60 R17 | 154 | 4.00〜4.50 | 619 | 24,000円? | BS商品ページ |

※1:断面幅と外形は勿論タイヤ単体の値。

※2:全般的にうろ覚え。1000円未満は切り捨て。消費税は多分含まないけど、DSカードを持ってたら10%割引セール中とか。

先ず、AngelSTは素晴らしいタイヤだったが、次は違うタイヤを試してみたい。それと、装着できたとは言え幅がやはり広すぎて、ホイールにはめると尖った形状になってしまったので、もっと細いタイヤが良い。STの後継と思われるAngel GTもサイズは同じ160からしかないし、STと似たタイヤだと思うので除外。

ピレリの中ではAngelに次いでストリート系とされるのが、Diablo rosso2だ。レビューなんかを読んでも、ドライグリップはAngelより上。ウェットグリップやライフは劣るようだ。これの良い所は150/60サイズが有る所。幅も外径も純正よりコンパクト。そして値段も比較的安め。

ただ、フロントに未だ装着してるAngelSTより、リアがハイグリップというのはバランス的にどうなのかな?僕にとっては、ウェットグリップやライフの方が重要だしなあ。あと、乗り心地がどうなのかも気になる。

続いてミシュラン。PilotRoad3は乗り心地がよく、グリップ感はモッチリ。おまけにライフも長いと評判なんだけど、値段が高目。それにやはり160からしかない。ミシュランもピレリもハイグリップ系は150/60があるのに、ツーリング系は150/70しかないというのはどういうわけだ?ちなみに現在、PR3を店頭に出してる店は少なく、殆どがPR4に入れ替わってるが、少なくともDSではPR3も取り寄せてくれるらしい。

で、そのPR4だけど、乗った感じはPR3とあまり変わらないらしい。だから良い事は良いんだろうけど、PR3より更に高い(*_*;2000円程の違いだけど、僕はPR3で良いかな。

次は、Pilot street radialというタイヤ。Pilot streetというのはバイアスだろうと微かに記憶していたが、そのラジアル版が有るとは実は店頭で見るまで知らなかった^^;そして値段を見てビックリ!PR3/4より1万円以上安いではないか。これは何と言うか・・・フレンチの井上?

で、特徴を調べてみると、250クラスのストリートタイヤで、150/60がある(というかこれが一番太い)。グリップレベルはPRやAngelに劣るかも知れないけど、フロントとのバランスではむしろ良いかも。モタードは本来リアを滑らして走るものだ^^;

大体、荷重や速度レンジ的にDRZには250クラスのタイヤで十分なんだよね。PRにしろAngelにしろ基本的に中〜大型バイク向けだから過剰スペック、だから高いんじゃないかと(サイズが細くなっても値段はさほど変わらず)。

という訳で、最後のS20EVOも150サイズはHレンジなのだ。値段もRosso2よりやや高く、PR3よりはやすかったと思う。以前、BSでこのレンジ/サイズといえば、ハイグリップのBT090しかなかったのを思えば、選択肢が増えたことになる。

ただBSのタイヤって、4輪用も含めて極めて抵抗が少ないような転がり方をするんだけど、ドレッド面の潰れ感が希薄なんだよね。感触がメチャクチャ硬いわけじゃないけど、構造的な柔軟性だけでショックを吸収してるような、ポンポン跳ねる感じ。これはダンロップも同じ傾向。

で、そのダンロップではα13あたりがサイズ的には適合しそうだけど、前に書いたように超短命のα12やD208に懲りたので、もう候補には挙げていない。

という訳で、DRZ用のタイヤって相変わらず少ない事が判る。250向けだとバイアスで扁平率が70のものが殆どで、60のラジアルで150以下というサイズは殆ど無い。世界的にそういうタイヤを純正で履くバイクが少ないということか?取り敢えずこの中では、激安のPilot street radialに惹かれてるけど、決まって装着したらインプレ書こうと思う。

様々なバイクに試乗したり購入シミュレーションを行うと、DRZのコストパフォマンス、とりわけサスペンションの性能と価格のバランスがずば抜けている事を再認識させられる。逃した魚は大きいではないが、買い替えを意識するほど、これだけ調整幅が広いサスのバイクに乗っているのに、あまり弄ってない事が非常に勿体無い気がしてくる。

そこで今回は、DRZで試した事を踏まえ、サスセッティングについて考察してみたい。と言ってもレースとかエクストリームな走りについては判らないので、あくまで一般公道での気持ちよさにフォーカスしているので宜しく。

DRZのサスは、フロント/リア共に伸び縮み両方のダンピングを調整できる(さらに、リアの縮側は高速/低速別々に調整可)。フロントのプリロード調整を除けば、これ以上ないほどフルスペックの調整機構だ。だから、リアのプリロードしか調整できない普通のバイクに乗ってると、この手の話は苦々しく聞く羽目になる(僕が今までそうだった)。

さて、DRZを買った当初は、それまでのZ750に比べて魔法の絨毯のような乗り心地に感動し、ノーマルセッティングで十分満足していた。試しに数ノッチイジってみたが、閉めればギャップで突き上げ、緩めればフワつくようでメリットが感じられず結局元に戻していた。

ただ走行距離が伸びるに連れ、そのサスに慣れてしまったのかあるいはヘタってきたのか、徐々に乗り心地がゴツゴツと硬く感じ始めた。フォークオイルの交換は通常なら1万km台の後半くらいにやってたが、なにせ初めての倒立フォークで難易度が格段に高い。それに、そろそろ別のバイクに乗り換えるかもという浮気心もあり、2.2万km以上走った今でも交換していない。

それでも高機能サス頼みで調整してみると、流石にちゃんと改善されてほぼ新品時の快適さに戻ったように思う。具体的に何をどうしたかと書く前に、サスペンションの基礎的な事から書きたいと思う。その方がバイクやライダーに依存せず、応用が効くからだ。

言うまでもないが、サスペンションには必ずバネとダンパーが付いている。理由は-平たく言うと-ダンパーだけだと縮んだきり戻ってこないし、バネだけだと伸縮を繰り返して中々収束しない(理論的には永遠に止まらない)からだ。この2つを組み合わせることで、縮んだサスは戻ってほぼそのまま動きが止まる。

どちらもサスの硬さに関係するものとして、ゴッチャにしてる人が居るかも知れないが、物理的な意味は全く異なる。まず、ダンパーは変位速度に比例した逆向きの力を発生しサスのストロークを止めようとする。

つまり、ある微小時間dtにおけるサスの微小変位量をdxとすると、ダンパーが発生する力f(t)は次の式で表される。(数式を見ただけで読むのをやめてしまう人も居るかも知れないけど、直ぐ終わるからね)。

f(t)=Ddx/dt (Dはダンピング係数) ※1

ダンパーを調整するということは、このダンピング係数を変えているという事になる。一方、バネの反力Fsは中学で習ったように変位量に比例するので;

Fs=kx (kはばね定数、xは自由長を0とした場合のバネ長の絶対値)

となる。よってサス全体に働く力F(t)は次の通りとなる。

F(t) = f(t)+Fs = kx – Ddx/dt

ということは、もしサスのストロークスピードが無限に遅ければ、ダンパーの影響はゼロでバネだけでサスの特性が決まってしまう。例えば、バイクもライダーも全くの静止状態なら、それらの重量配分と前後のバネレートだけで姿勢が決まり、ダンパーを如何に調整しようが関係ない。

残念ながらバネレートを変えられるバイクは無いので、ダンパーを調整するしかないのだが、それでもバイクの姿勢やサスの体感上の「硬さ」を変えられるのは、サスペンションが常に動き続けているからだ。

かれこれ7年も使ってるデスクトップPCが、流石に厳しくなってきたので新調しました。ディバイス選びとセッティングのドタバタぶりを記録したいと思います。

(さらに…)今年もカフェカブパーティー京都に、我が電気カブで参加してきしました。それも、全塗装&バーハン化した新型モデルその名も「デンキカブ2.0」で。 (さらに…)

私がピアノの歴史なんてシリーズを書こうと思ったのは、アンティーク趣味だからでも歴史オタクだからでもありません。実は現在のピアノについて「音もサイズも大きすぎる」という不満を持っていて、それが発端になっています。もっと小さかった初期のピアノはどういう構造だったのか?そしてそれが、どういう経緯で巨大化していったのか?という興味からです。

さて、ピアノは1700年頃に誕生した比較的新しい楽器で、それより何百年も前からチェンバロなどの鍵盤楽器が作られ普及していました。これらはピアノと言う楽器を理解する上で重要だと思うので、まずはこれらのピアノ以前の鍵盤楽器について紹介したいと思います。

ピアノが弦をハンマーで叩くのに対して、チェンバロはギターのピックのような爪で弦を弾いて音を出します。メカニズムはピアノに比べるととてもシンプルです。(ウィキペディア)

キー(鍵)を押すと、テコの反対側が爪(スペクトラム)の付いた棒(ジャック)を押し上げて弦を弾きます。キーを離すと重力でジャックは降りてきますが、ワンウェイクラッチのような仕組みによって爪が弦には当たらず、2度弾きを防止しています。

また、ジャックの上部にはフエルトの突起(図の青い部分)が付いていて、キーを離すと降りてきて弦に触れます。つまり、ジャックはダンパーの役割も兼ねています。

しかし、ピアノが「弱い音も強い音も出るチェンバロ」をキャッチフレーズに登場した言うことは、逆にチェンバロは音の強弱を付けられないという事です。理由は上述のアクション構造とギターの演奏を比較すれば推論できるでしょう。

ギターで大きい音を出すときは無意識にピックを強く持ったり弦を深めに引っ掛けたりして、弦を大きくたわませてから離しているはずです(小さな音の場合は逆)。しかしチェンバロの場合、爪と弦の位置関係や爪を支持する力は常に同じです。

よって、いくら小さい音を出そうと鍵盤を弱く押しても、爪が撓んで弦の上に出られる力に達しなければ音は出ません。一方、大きな音を出そうとキーをいくら強く(速く)押したところで爪の弾力が衝撃を吸収し、一定のところまでしなって弦を離すだけです。つまり、どれだけ弦を撓ませて離すか=どれだけの音量が出せるかは、爪の硬さや弦との位置関係によって決定されてしまいます。

このように、チェンバロは個々の音をキータッチでコントロールすることは出来ませんが、ジャックを複数配置し弦を弾く位置を変えることで音色を切り変える機構を備えています(弦の端で弾くほど倍音が多くなる)。