眠りについたのは3時近くになっていたのに、朝は8時過ぎに目が覚めてしまいました。もう少し朝寝坊しようと2度寝を試みるも、結局寝付けないまま1時間以上過ごしてしまいました。台湾初の朝は天気良好。僕の部屋は北向ですが、有名な圓山大飯店は丁度前のビルに遮られて見えません。

眠りについたのは3時近くになっていたのに、朝は8時過ぎに目が覚めてしまいました。もう少し朝寝坊しようと2度寝を試みるも、結局寝付けないまま1時間以上過ごしてしまいました。台湾初の朝は天気良好。僕の部屋は北向ですが、有名な圓山大飯店は丁度前のビルに遮られて見えません。

台北でEV Taiwan&Motorcycle showというのが開かれると知って、観光も兼ねて台湾旅行に行って来ました。

EVの話題からは脱線しますが、旅行記を書きたいと思います。EVショーのレポートは、別の記事に書くつもりです。

三菱の電気自動車第二弾:ミニキャブ・ミーブの試乗レポートです。偶々バイクで通りかかった三菱のディーラで、尋常の塗装じゃないミニキャブを見かけ、飛び入りで試乗させてもらいました。

三菱の電気自動車第二弾:ミニキャブ・ミーブの試乗レポートです。偶々バイクで通りかかった三菱のディーラで、尋常の塗装じゃないミニキャブを見かけ、飛び入りで試乗させてもらいました。

日々暑いのか寒いのか、晴れなのか雨なのか良くわからない不安定な天候。おまけにスギ花粉舞い散るイヤーな季節に開催される大阪モーターサイクルショーに行って来た。

道中で先ず驚いたのが、阪神高速が900円に値上げされてたこと。おつりが出ないように、700円の小銭を用意してさっそうと料金所で渡したら、今年から900円に値上げしましたと係員。お陰でバイクを降り、リアのケースを開けて財布を取り出すはめに。2輪が900円ってどんだけ・・・世間のモノはどんどん安くなるのに、公共料金だけはどんどん高くなるなあ。

普段滅多に使わないので、いつも迷路の気分を味あわせてくれる阪神高速だが、間違えずに正しい出口で降りることに成功。グルグル回ってたどり着いた2輪用臨時駐車場は、500円から300円に値下げされてた。まあ、高速は往復なのでトータル200円の値上げだが、まだ救われた気がした。

日本一非効率な試乗会

てくてく歩いて会場についたら12時過ぎだった。いつもの様に、試乗会場へ直行。電動バイクは13:10からで、普通のバイクは午後一の整理券にポツポツ人が並び始めている頃だった。

ここで、大阪MCショーに行ったことがない人のために、非常にややこしい試乗システムについて説明しておく。試乗会は一日4回(各1.5時間程度)のピリオドにわかれており、夫々に次の段階を踏まなければならない。

- 各ピリオドが始まる約1時間前から試乗整理券を配るので、列に並んで免許証とMCショーのチケットを見せて整理券をもらう。ただし、この券には試乗車種や時刻や順番等は一切記されておらず、第何ピリオドの試乗会に参加できるというだけの証。だから早く並んだ(もらえた)からと言って意味はない。一回に参加できるのが150人までなので、もしかしたら貰えないかも知れないと係員は言うが、僕の行った時間帯では試乗が始まってもまだ配布していた。

- 整理券に書かれ集合時刻になったら、試乗会場(野外)に入る為に整理券配布場所(屋内)の隣で再び並ぶ。ここでの列順は試乗の順番に関係するので、早く並ばないと希望の車種に乗れない可能性がある。ここでも長い人なら1時間以上待っているようだ。結局、後述する試乗会場内の列を屋内に留めておき、前のピリオドの参加者を一旦試乗会場から退場させた後に入場させようというシステムのようだ。

- ようやく試乗会場に通される。基本的には先ほどの列順を保持したままだが、誓約書に記入して再び列を作るので、記入のスピードによって順序が前後する。列の途中で誓約書と整理券を渡し、続いて希望車種のチケットを1枚だけもらう。この時、免許証を提示して、その車種に乗るのに必要な免許を持っているかどうかチェックされる。

- いよいよ試乗!なのだが、車種別に列を作るわけではなく、今まで通り一列のまま。準備できた車両から、スタッフが「○○のお待ちの方は居ますか?」と声をかけるので、手を上げて一番前の人から乗る。列が蛇行しているので手を挙げても直ぐに判らないこともあるし、呼ばれた方も奥のほうから人をかき分け、パイロンを跨いで出てくる事になる。こういう事を毎回繰り返すなんて、参加者にとってもスタッフにとっても労力のムダ。

- 勿論、列順が後ろの方でも、不人気車種であればごぼう抜きで一気に試乗できることがある。時間が許す限り、最後尾に戻って何度でも試乗できるが(2回目からは車種選択と免許証の提示のみ)、余程不人気車を選ばない限り、精々2回が限度だと思う。

僕も、最初は1段階からまじめに並んでいたが、何もしてないのにドンドン疲れ、時間だけが過ぎていく事に馬鹿らしくなって列から離脱。先に電動スクーターに試乗することにした。

電気バイク試乗

電気バイクの試乗は恐らく今年から。ホンダ、ヤマハ、スズキの大手3社のマシンが勢ぞろい。ヤマハ以外は初体験だ。

ここでは、エンジンバイクの試乗と違い、受付してその場で試乗。しかも、車種ごとに長椅子に並ぶという真っ当なシステム。参加者も少ないこともあって、直ぐに乗れた。先ずはスズキからインプレ。

スズキ e-Let’s

スズキ e-Let’s

ご存知Let’s4の電化バージョン。スズキだから現実的な価格で出してくれるだろうと期待したが、あっさり裏切り30万円。スズキ自身も認めるように、エコを売りにしたい企業向けで、個人には殆ど売る気無し。

走りの方は、中華系の電動スクーターと比べると、パワー特性が若干スムーズでサスもしなやか。普通の原付スクーターのディメンジョンなので、EC-03のような腰高感は無かった。

ホンダ EV-NEO

ホンダ EV-NEO

こちらは更に高くて、完全業務用(実験用)プライス。車体は見た目に大柄で、乗ってもドッシリ安定し、乗り心地も良好。パワーも出だしは僅かに緩慢か気もするがその後は伸びやか。トルクも車重も他の2車の1.5倍という感じの、ひとクラス上の車格。

ヤマハ EC-03

公道でも乗ったので、一番良く判っているが、比較のために試乗。こういう低速でフラットなコースで乗る限り、3車の違いはあまり出ない。パワーも似たりよったりで、ハンドリングの腰高感もさほど感じなかった。と言うことは、他の2車も公道で乗ると、非力さや不安定さを感じるかもしれない。もっとも、EV-NEOの安定感は別格だと思うが。

エンジンバイク試乗

再び普通のバイクの試乗会場に戻り、幾分短くなった「戦列」に復帰。しかし、試乗可能車種を見ると、乗りたかったメガリ250もNinja1000も既に終了。残っているモデルは・・・XG250Trickerが目についたので仕方なくこれにした。不人気車種だろうからすぐに乗れると期待したが、そこそこ待たされた。インプレはあとで纏めて。

トリッカーに乗り終えた頃には、試乗タイムは殆ど終わっていたので、さっさと屋内に戻る。すると、次のピリオドの整理券を配っていた(列もさほど長くない)ので、並んでゲット。その後ようやく、その日初めて屋内の展示スペースに入った。

最初に目に入ったのは、SYMという台湾ブランドのブース。殆ど予備知識は無かったが、先ほどの試乗会に何車種か出ていた事に気づいた。T2 250というネイキッドもあって意外と良さそう(詳細は後述)なので、次はこれに試乗することにした。

展示会場をざっとチェックして、次の試乗の屋内の列がなくなっている頃を見計らって、再び試乗会場に行った。するとまだテントをはみ出すほどの列の長さがあったが、あまり遅いと先ほどのように何も残って居ないかも知れないので致し方あるまい。

我慢して並んで、ようやく試乗車種のチケットを見ると・・・忍者もメガリも売り切れ!まあ、ある程度覚悟はしてたので、すかさず先ほどのT2 250を選択。トリッカーより短い待ち時間で試乗できた。

試乗を終えて次に選んだのが、同じくSYMのNew Fighter 150ZRというすごい名前のスクーター。するとスタッフが「これは今回始めたなので、すぐに乗れますよ」と言って、試乗整理のスタッフに取り次いでくれ、いきなり試乗できた。ごぼう抜きって気持ちいい!これに気を良くして、次も同じくSYMのRS125iというスクーターを選択。やはり「すぐに乗れます」!ってどんだけ不人気やねんと思いつつ、再びごぼう抜き。

試乗バイクミニインプレ

ここで、先のトリッカーも含めて、試乗したバイクのインプレを。

Yamaha XG250 Tricker

Yamaha XG250 Tricker

トリッカーのレトロ外装仕様である。トリッカーは2003年位の発売当初に試乗して以来だが、当時の立ちが強いハンドリングは感じられず、XT250Xのようなナチュラルで軽快なハンドリングだった。サスはしなやか乗り心地も柔らか、エンジンも低振動でまろやか。こういう低速コースでは非常に快適。

ただ、XT250Xのように、パイロンコースでは快適でも、公道で80km/h以上出すとゆらゆら蛇行するようなこともあるので、それと同じような現象が出ないとも限らないが。

SYM T2 250

SYM T2 250

250パラレルツインと書いていたが、実はシングルだった。それほどスムーズなエンジン。CBR250Rより足つきも良く、スリムでコンパクトな印象。パーツの質感も、タイ生産のNinja250やCBR250Rと比べて、特にさがあるようには見えない。

エンジンはドロドロと、結構低めのながらマイルドな排気音。低速トルクもしっかりあって、回り方もスムーズ。ギア比が全般に高めのようで、ここの超スローペースの試乗では、何と1速だけで足りてしまう。

詳しくは:バイクインプレNEOへ。

SYM New Fighter 150ZR

SYM New Fighter 150ZR

アドレスV125より少し大きめ位の車格に150ccのエンジンだから、パワーはかなり強力。少なくとも出だしは、アドレスやPCXより一回り強力な感じ。ドコドコと野太い排気音もやる気にさせる。

ハンドリングもアドレスより安定していて、乗り心地はPCXのような突き上げがない。維持費の問題を別にすれば、恐らく最強の通勤マシン。

SYM RV125i

SYM RV125i

150ZRより遥かに大柄なのに、エンジンは125cc。よって加速感は当然緩慢になるが、この狭いコースではさほどかったるくはない。問題は何処まで速度が伸びるかと、その時の音や振動のレベルである。

乗り心地は流石に重厚で、腰のサポートもばっちり。ハンドリングも安定。これはかつてのマジェスティー125のようなポジションではあるまいか?

展示ブース

試乗が完全に終わったのは午後4時。閉店1時間前にして、ようやく本格的に展示ブースを見学した。

KTM 200 Duke

昨年登場した125Dukeは、がっちりした車体に対して流石にアンダーパワーだった。「これに250位のエンジンを載せたら面白いのに」という期待通りのバイクを今年出してくれた。それがこの、200Duke。

車体のスリムさ、コンパクトさ、軽量感は125と全く同じと違って良いだろう。CBR250Rは妙にボリュームがあるが、これは単気筒ならかくあるべしというスリムさ。試乗が楽しみだ。

KTM 690 Duke

KTM 690 Duke

昨年、690Dukeの従来型に試乗して、その軽さとパワーに感動したが、今年のニューモデルは更にコンパクトに変身した。

横に置かれた踏み台が邪魔してまっすぐ足を下ろせなかったが、足つき性もかなり改善されていると思う。しかも、重量感は200Dukeより一回り重い位で、日本車で言えばCBR250RやNinja250Rの重量感(実際の重量も同様だと思う)。これに、690のパワーだから速くない筈がない。ホント、KTMには早く乗ってみたい。

Honda NC700S

Honda NC700S

話題のNC700シリーズのネイキッド版。4/17デビューとある。

NC700Xと比較すると、やはり足つきは一回り良い。Xが両足つま先立ちだとすれば、Sは両足の親指の付け根が着くくらい。ただ、Xに試乗した時にアクセルの重さが気になったが、このSもやはりアクセルを回すと同様の抵抗感があった。

スタイルも派手ではないものの、今時のネイキッドのポイントを抑えていて、古臭いホンダのラインアップの中では良い方だと思う。自慢のラゲッジスペースは、NC700Xと比べると若干深さが浅いように見えた。

Honda インテグラ

Honda インテグラ

NC700と共通のプラットフォームを持つスペシャリティーバイク?(^^。

見ての通りダミータンクはなく、ラゲッジスペースはミニマムになってしまった。その代わりに、スクーターのようにセンタートンネルを跨いで乗り込める・・・かというと、高すぎてちょっと無理。足を前から回しても後ろから回しても乗りにくい。

おまけに、幅広ボデイーと17インチホイールにより、足つきは悪い。ネイキッドの欠点と、スクーターの欠点を併せ持つ無理筋企画のようだ。

Honda CRF250L

Honda CRF250L

かれこれ20年ぶり位のブランニュー オフロードバイク。流石に今風のスタイルと内容。目覚まし時計風メーターともやっとお別れ。

気になる足つき性は・・・両足つま先が何とか地面に触れる感じ(^^;KLX250と同等か?見た目には若干低い気もするのだが。

セローでは物足りないし、WR250Rではレーシーすぎる。KLXと共に、高速移動も林道もそつなくこなせるトレールバイクとして期待大。開発者インタビュー

新型カブ110とベンリー50

新型カブ110とベンリー50

つい先月発売された新型カブ110。何だか昔のカスタムみたいに角張ったデザインだが、先代のカブがポリバケツのようなデザインだったので、こちらの方が良いかも。

奥にあるのはベンリー50(?)のカスタム。EV-NEOも多分これをベースにしていると思われるが、もう業務用バイクはカブをやめてこれで良いんじゃないの?

スズキ GSR-750

スズキ GSR-750

数年前から注目していたのに、まだ一度も現物を見たことなかったこのバイク。今回はじめてご対面。写真の印象通りのシャープな造形。

跨った感じは、かつて乗っていたZ750に近い。足つき性は数値に差があるのに実感ほぼ同じ。ポジションは若干アップライトかな。タンクは後方では絞られているが、前方に向かってストレートに広がる扇型。男らしく、股をガバッと開いて乗るべし。塊感のあるハンドリングがイメージされる。

これも試乗したいけど、並の試乗会には出てこない希少車種。おまけに逆車で100万超かあ。

スズキ V-Strom650

GradiusのVツインエンジンを積むデュアルパーパス。前の角ばったスタイルは悪くないと思ったが、タイガーを意識して丸くなったか?

重量は若干軽くなったというが、車体は相変わらず大柄。足つき性はスーパーテネレ1200に劣るとも優らない。完全に欧米向きバイクだね。

スズキ GW-250

話題のスズキ初、中国産ネイキッド。スタイルは狙いが良くわからないアジアンテイスト(写真を撮り忘れた)。中国人をターゲットにすると、こういう垢抜けないスタイルになってしまうのか?少なくとも、見て触れた感じは、特に購入意欲をそそるものではなかった。

カワサキ ER-6n

カワサキ ER-6n

今年から、ER-6もモデルチェンジ。より精悍、かつスタイリッシュになった。

ライダーが足を下ろした時の股下形状がかなりスリム。同じパラツインでも、ぶっといNC700とは比較にならず、むしろ単気筒の690Dukeに近いスリムさ。

タンクは前方中央部だけが盛り上がり他は絞りこまれているため、伏せてもお腹が窮屈じゃないし(メタボには嬉しい)、ハンドルを切っても手と干渉しない。ただ、この上にタンクバックは置きにくいと思う。ポジションは上体はアップライトながら、高くて後ろにあるステップは相変わらずか。

ER-6は発売当初はいつも期待するが、実際に乗るとエンジンのガサツさが無くならない。今回はどうなっているのだろうか?

Ninja ZX-14R

Ninja ZX-14R

ドラッグレースでハヤブサをぶっちぎったという、ZZR1400の新型。テープで仕切って順番に跨がれって事らしいが、注目度はさほど高くなかった。

跨ると、従来モデルよりハンドルが遠くなってるような気がした。圧倒的なパワーと引換に、ふんわりタッチの乗りやすさを捨ててしまったとすれば残念だ。六角形断面のメガホンマフラーも、とって付けた感じ。

ヤマハ T-Max

ヤマハ T-Max

BMWのスクーターが、従来型T-Maxを完全に意識したデザインで登場したが、新型T-MaxはそのBMWに影響されたかのようなステルスデザインになった。マッドブラックなら本当にステルス爆撃機のようで、良くも悪くもここまで来たかという感じ。

ただ、またがってみると、従来型よりコンパクトになってるような気がした。先代も初代も、T-Maxは車体幅が広くて、足つき性はオフロードバイク並みに悪かったが、新型は多少ましになってるような気がする。フロント部分も心持ちコンパクトになってすようで、軽快感がある。これなら試乗してみたくなった。

Ducati Streetfighter848

Ducati Streetfighter848

実は先週、Ducatiの店で跨ったのだが、足つきツンツンで、ネイキッドにあるまじき超つんのめり系のポジションだった。ただし、フロント周りは超軽い感じ。

店員によれば、先に出たStreetfighterSがエンジン的に余りにもじゃじゃ馬マシンだったので、オーバーラップを狭くするなどして乗りやすくしたという。代わりに、車体はキャスターを立てて軽快感を出したらしい。

その他のバイクたち

拡大写真の下の欄にコメントを書いた。

まとめ/雑感

大阪モーターショーと同様に、大阪モーターサイクルショーも年々しょぼくなってると言われているが、展示物に関する限り個人的にはこれで充分。パーツメーカーや個人ショップの展示は殆どないが、メジャーブランドが揃っていれば僕はOK。

今回は、いつもショボイと言ってるホンダに一番元気があった。車のようなエンジンが微妙なNC700ではあるが、2輪には無かった手法でコストダウンしたのは歓迎。久々のトレールバイクCRF250Lにも期待できる。

カワサキもZX-14RやER-6など、今年もニューモデルを投入してきた。もっとも、殆ど欧米市場向きという感じだが、毎年1つ以上は話題があるのは良い。

スズキはGSR-750が見れたのは良いが、今年のニューモデルとしてはキワモノe-Let’sくらいしか無い。試乗会もここ数年代わり映えしないモデルでABS体感ばかりやってるし、もうそろそろ新機軸が欲しいぞ。新型DR-Z400SMとか。

ヤマハもT-Max以外は、殆ど従来バイクの焼き直しという感じで、目新しさが無かった。丁度ニューモデル発売の狭間かもしれないが、クロスプレーンR1のような革新的なスポーツバイクを希望する。

個人的にヒットした昨年以上に期待できるのがKTM。Duke兄弟が更にコンパクトになって、更に楽しそう。

試乗会については上述の通りで、全く改善する気が無いらしい。長い人なら延べ3時間ほど列に並んでると思われ、その分展示物を見る時間を削いでいる。東京モーターサイクルショーの1車種500円も辟易するが、ただとは言えこのショボさは何なのか?主催者の意図が不明である。

まあ今後はそういうイベントだと割りきって、最初から人気車種に乗ろうとしないのが正解だろう。大体、メジャーな車種はよそで何度も試乗会をやってるわけで、態々こんな狭い所で乗る必要ない。ここでは、SYMのように普段触れる機会がない不人気車にサクッと乗るのが正しい使い方だと思う。

ディーゼル機関とガソリン機関の違い

一般にガソリン機関と呼ばれているものは、混合気に火花で点火する機関であり、理論サイクルの分類としてはカルノーサイクルと呼ばれる。

一方、ディーゼル機関は圧縮空気に燃料を噴射して着火させる。理論サイクルの分類としてはそのままディーゼルサイクルだ。ただ、高回転になるとカルノーサイクル的な振る舞いも混じって来るので、これを分離してサバテサイクルと呼ぶ。

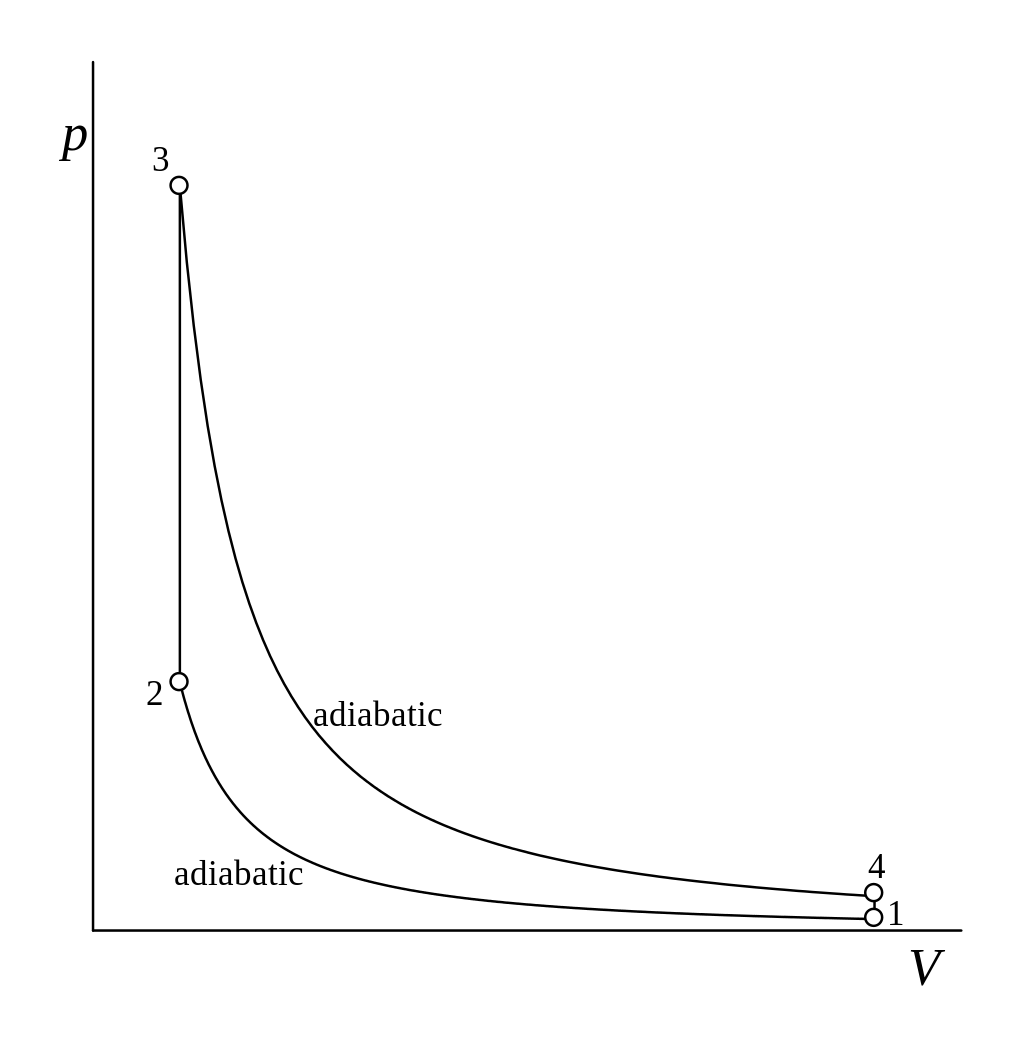

両者の違いはPV線図(P=圧力 V=体積)を見ると判りやすい。下図は右からオットー、ディーゼル、サバテのPV線図である。

オットーサイクル(ガソリン機関)は、上死点(2)で点火するので圧力が一気に上がっているのが判る。その後は断熱膨張でピストンを押し下げる。これは直噴エンジンであっても同じ。

一方、ディーゼルサイクルでは、上死点(2)で燃料噴射を行うと燃焼が始まり、定圧加熱で膨張したあと断熱膨張となる。

最後に、サバテサイクルでは、上死点でオットーサイクルと同様の定容加熱が行われ、その後少しだけ定圧加熱で膨張する。これは、ピストンが下がり始める前に燃料が着火するからだが、このほうが現実のディーゼルエンジンに近いと思う。特に昨今のディーゼル車はプレ噴射で予混合を行うので、殆どサバテサイクルではないだろうか?

ディーゼルの燃費が良い理由

それは大きく分けて次の通り;

- 圧縮比が高く熱効率が良い

- ポンピングロスが少ない

- 冷間時や負荷急増時に余分に燃料を噴射する必要がない

では上から順に説明しよう。

圧縮比が高く理論熱効率が良い

ご存知の通り、ディーゼルは空気を圧縮してから燃料を噴く(直噴)ので、混合気を圧縮するガソリン機関のようなノッキングの心配がなく、圧縮比を高く出来る。

圧縮比が高いと言うことは、上のPV線図で言えば上死点の容積V2が小さいという事であり、圧力は反比例するので逆に高くなる。PV線図で囲まれた面積が広いほど、内燃機関は多くの仕事をしていることになるので、PV線図が左と上に伸びるということは、それだけ効率が良いということだ。厳密に言えば、ディーゼルは定圧加熱の領域で横に伸びるので更に仕事量が多くなる。

実際に市販のエンジンの圧縮比を見ると、ディーゼルはガソリンを圧倒する。主だったガソリンエンジンの圧縮比を列挙すると;

- スイフトスポーツ(自然吸気 ハイオク仕様)=11

- VW TSI(直噴ガソリン ターボ)=9.7

- メルセデスE350(直噴 自然吸気)=12

- (参考)マツダデミオ・スカイアクティブ(ミラーサイクル 自然吸気)=14(正確には拡張比)

これに対してディーゼル車の圧縮比は;

という具合に、ディーゼルはターボ付きでありながら、ガソリン直噴 自然吸気より確実に高い圧縮比を誇る。これが自然吸気ならどんな圧縮比になるのやら。逆に、点火プラグを持たないディーゼルは、圧縮比を高めないと爆発しないとも言えるのだが。

ポンピングロスが少ない

ガソリンエンジン(オットー機関)は、スロットルで混合気の流量を絞りパワーを調整する。例えば、スロットル全閉の場合、吸気経路が塞がれ吸気行程でピストンが下がっても空気を吸い出せず、シリンダ内は真空に近づき回転の抵抗になる。これが所謂エンジンブレーキ。

ではスロットルが半開の場合はというと、吸気経路が半分塞がれている。言ってみれば半分エンブレがかかっている訳だから、空気の流れが悪く回転の抵抗になっている。これが所謂ポンピングロスだ。

一方ディーゼルエンジンにはスロットルはなく、燃料の噴射量でパワーを調整する。導入する空気量は常に一定(全開)なので(燃料だけが薄くなる)、上述のポンピングロスが殆ど無い。これがディーゼルが省エネである理由の一つ。

因みに、以上の理由によりディーゼルエンジンはエンブレが効きにくい。このため大型車両では、摩擦ブレーキの負担を減らす目的で、排気管を閉じで意図的にポンピングロスを増やす排気ブレーキなどが装着される。

冷間時や負荷急増時に余分な燃料が必要ない

昔のキャブレター車(僕のDRZもそうだが)は、寒い朝はエンジンがかかりにくいので、チョークレバーを引いて燃料を多めに噴いてやる必要があった。電子制御燃料噴射装置(FI) でも、吸気温などを検知して同じ事を自動で行なっている。理由は、吸入気の温度が低い場合、燃料の全てが気化しないので、多めに噴射しないと必要な空燃比に達しないから。と言うことは、気化しなかった燃料は吸気管に付着するなどして無駄になっている。

暖気が済んでも、アクセルを明け始めた時に同じような現象が起こる。空気量の増加に対して燃料の気化が直ぐには追従しないからだ。この為、やはり燃料を多めに噴いてやらないと、正しい空燃比に達せず息つきを起こしてしまう。勿論、この辺りの制御はキャブレターよりFIの方が賢く、燃料の無駄は少ない筈だ。しかし、アクセルの開け始めは燃料多めという原則には変わりない。よって、アクセル開閉の多い運転は燃費が悪くなる。

一方ディーゼルの場合は、始動時には燃焼室を予熱してやる必要があるが、一旦エンジンがかかれば余分に燃料を噴いてやる必要はない。吸気管と違って、燃焼室は最初から高温/高圧だからだ。アクセルの開け始めも、燃料をポート内で気化する必要がないため多めに噴いてやる必要はない。

ディーゼルの弱点

さて、ここまで書くと良いこと尽くめのように思えるディーゼルだが、勿論弱点もある。それは大体次の通り。

- 爆発のカリカリという音がうるさい

- 高圧に耐える堅牢さが必要なため、エンジンが重くなる

- NOxや黒鉛など排ガスが汚い/有害。かつ浄化処理が難しい。

- 結果的にガソリンエンジンより高価になる

ディーゼルの騒音

ガソリンエンジンがうるさい場合は大抵マフラーがうるさいのであって^^; エンジン自体の騒音はさほど大きくない。ところがディーゼルは、独特のカラカラ音がエンジン内部から発生している。この原因は、高圧縮比によってシリンダ内の圧力が高いこと。そして、その圧力の上昇が急であるためである。

一見、火花で爆発させるガソリンエンジンの方が圧力が急上昇しそうだが、ディーゼルの場合は燃料を噴射してから爆発するまでに僅かに間があり(着火遅れ)、その後溜まった燃料が我慢しきれなくなって爆発するので、その方が圧力上昇が急激だという。この着火遅れは冷間時ほど大きくなるので、始動直後は更に騒音が大きくなる。

エンジンが重くなる

高いシリンダ内圧や、内圧の急上昇に耐えるため、ディーゼルエンジンはガソリンエンジンより丈夫に作る必要があり重くなる。例えば、最新の高性能ガソリンエンジンのピストンは、僅かにサイドスカート部分だけ残して極限まで肉薄化されているが、ディーゼルのピストンは昔ながらの円筒形だ。

更に、こうした往復運動をする部品が重いということは、振動も大きいという事だ。直4であれば1次振動はキャンセルされるが、2次振動は大きくなる。従って、ディーゼル車はガソリン車より厳重に防音/防振対策をする必要がある。

NOxやPMを多く排出する

排ガスはディーゼルでもっとも深刻な問題であり、これが今後のディーゼルの運命を左右すると言っても良いだろう。

先ず、CO2は正しい燃焼によって生じるガスなので、燃料消費量に比例するだけだ。よって、燃費の良いディーゼルのCO2の排出量は少ない。

ディーゼルの排ガスで問題になるのは、NOx(窒素酸化物)とPM(粒子状物質:殆どはスス)である。

NOxは燃料の燃焼とは直接関係なく、大気中の窒素と酸素が高温で出会った時に発生する。右図は横軸をシリンダ内温度、縦軸を当量比(ストイキを1とし、その倍数で空燃比を示したもの)とし、NOxとPMの発生濃度分布を示したマップである(出展:大分大学の論文)。

空燃比を変化させた時、シリンダ内温度がどのように変化するかは、燃料噴射のタイミングにもよるが、一般的な条件では大体図のオレンジ線をたどる(僕が付け足した)。つまり、NOxの発生は空燃比がストイキ(理論空燃比)付近でピークを迎え、ススは逆に燃料が濃い領域で発生する。つまりNOxとPMはトレードオフの関係にある。

ディーゼルの空燃比はガソリンより全般的にリーン(燃料が薄い)なので、むしろPMの発生は少ないように思える。しかし、これはあくまでの平均値の話であり、ディーゼルの場合、噴射した燃料付近では非常にリッチで、そこから遠い場所では超リーン(殆ど空気)という状況。つまり、燃料の濃度も燃焼温度もシリンダ内の場所によって全く違うのだ。よって、NOxが発生しやすい箇所もPMが発生しやすい箇所も何処かにはある訳で、これがディーゼルの排ガスの原因になっている。

高コスト

ここまで書いたように、丈夫なエンジンを作り、防振/防音対策をし、排ガスの後処理を行うため、ディーゼル車の価格は高くならざるを得ない。なので、一般にディーゼルのラインアップがあるのは、大型/高級車の場合が多い。後述する排ガス規制の強化を考えると、ハイブリッドの方が安上がりだとトヨタやホンダは考えているかも知れない。

最新クリーンディゼルの凄さ

日本ではここ15年以上ディーゼルの暗黒時代だったが、逆に欧州では急速な発展を見せた。今や西ヨーロッパ全体で乗用車の半数以上がディーゼル車であり、フランスに至ってはなんと8割近くがディーゼルという(ボッシュの解説)。モータースポーツでも ルマン24hはディーゼルでないと勝てないような状態だ(レギュレーションの絡みもあるだろうが)。

ディーゼルの革命:コモンレール式燃料噴射装置

このディーゼルの急速な発展の原動力となったのは、コモンレールシステムだといっても過言ではないだろう。これは、デンソーが90年代半ばに世界で初めて市販した電子制御の燃料噴射装置である。

それまでのディーゼルエンジンは機械式の燃料ポンプとインジェクタを使っていた。これは定期的に職人芸的なメンテナンスを必要とし、それを嫌った運送業者などがトラックから黒煙を吐き出すと言った事情があったらしい。

コモンレールは電気ポンプで燃料を加圧し電子弁で開け閉めするので、ガソリン車におけるフューエルインジェクション(FI)のようなものだ。それなのに、実用化がガソリン車より遥かに遅れてしまったのは、ケタ違いの燃料圧によるものだ。ガソリンエンジンの燃料圧は普通0.3MPa程度で、直噴ガソリンエンジンでもせいぜい12MPa程度なのに対し、コモンレールでは140~200MPa程度の高圧になるという(参考サイト)。

コモンレールのもう一つの特徴は多段噴射。上述の騒音やNOxの発生を抑えるために、最初に少しだけ燃料を噴射して予め局所的に混合気を作り出す。上死点前後の何ミリセカンドという極めて短い時間内に、なんと計5回も燃料を噴射しているのだ(→ボッシュの解説)。電磁弁を開閉するは可能だとしても、普通燃料はそれほど速く気化しないので、高速で開閉したところで意味がないだろう。そこで上述の、超高圧噴射が必要なのだと思う。

ターボを付けて更にお得

ディーゼルは直噴ガソリンと同様、ノッキングの心配が無いので、ターボと相性が良い。ターボは燃費が良いのか悪いのかで説明した通り、燃費が良くなるターボの条件をディーゼルは備えている。逆にターボ無しのディーゼルは、パワーに対して余りにも重いエンジンになってしまう。

また、ターボの弱点とされるのがターボラグ(加給遅れ)だが、これに対する最新のソリューションは可変ジオメトリターボ(VGターボ)だ。これは、タービンの周囲に小さなバタフライがいくつも付いていて、これを電気的に開け閉めする事で可変ノズルとなる仕組だ。排気流量が少ない場合は、吸入経路を絞ってタービンに当たる流速を上げ、ターボラグを抑えるのだ。

排ガス前処理の決め手EGR

EGR(排ガス再循環)は酸素が殆ど無い排ガスを新気と混ぜることで、吸気中の酸素濃度を減らしNOxの発生を抑える装置だ。酸素と同時に燃料も減らすから、シリンダ内の温度が全般的に下がり、NOxと同時にススも減らせる(右図)。

上述のようにディーゼルの燃料濃度は極めて不均一であり、燃焼に寄与しない酸素も多量にあるから、その一部がCO2等に置き換わっても問題ない。ただ、燃焼している部分では、酸素も燃料も少なくなると言うことは、当然パワーダウンする。かと言って、パワーを上げようと燃料を濃くするとPMが増加する。結局、NOxとPMのトレードオフは生きているのだ。

そこで、PMが増加しそうになるとVGターボのノズルを開いて加給圧を上げ、酸素を多めに供給するという制御がなされる。すると、吸気/排気の圧力差が減って、EGR導入量が減るという堂々巡りである。結局、運転状況に応じて細かな制御をすることで、こうしたトレードオフの最適化を行なっているのだろう。

因みにEGRは元々、三元触媒が実用化される前のガソリン車に採用されたが、ディーゼルへの採用は中々進まなかった。その原因は先ず、昔の硫黄分を含んだ軽油は酸素と混じってSO2を発生するが、これにEGRで排ガスを混ぜるとその中の水分がSO2と反応し、H2SO4つまり硫酸になってしまうのだ。なので昔は、ピストン上面の腐食が深刻な問題だったそうな。

次に構造的な問題として、ガソリンエンジンではスロットルを絞るので流速が高まり負圧でEGRを吸い出せるが、ディーゼルはスロットルがないので吸いだす力が弱い。更にターボを付ければ、吸気圧が排気圧より高くなってしまうので、排ガスを吸いだすどころか逆に押し戻されてしまう。これを防止するために、逆止弁を設け、VGターボのノズルを絞って背圧を高める。勿論、絞り過ぎるとタービンが回らずターボラグが生じるから、運転状況に応じた最適化制御が必要になる。

因みに、今日のガソリンエンジンにおけるEGRは、NOx低減よりもポンピングロスの低減が主目的になっている。部分負荷の時は、新気の量は変えずにEGRで排ガスを混ぜてやれば、スロットルを絞らずに(ポンピングロスを起こさずに)パワーを絞れるというわけだ。

排ガス後処理

コモンレールやVGターボ、そしてEGRによってかなりの排ガスを浄化できるようになったが、それでも昨今の排ガス規制をクリアするには、更に排ガスの後処理は必要なのだ。

先ず、PMの浄化にはDPF(ディーゼル微粒子フィルタ)が使われる。これはマフラーにフィルターを入れて一旦PMを吸着するのだが、そのままでは目詰まりを起こすので、その後燃焼させ浄化しなければならない。燃焼の方法は、1)排ガスの熱や燃料のポスト噴射で燃焼させる。2)2個のフィルターを切り替えながら電気ヒーターで燃焼させる。3)触媒を添加してPMを酸化させる。という方式があるが、どれも一長一短である。

NOxの後処理としては、先ず尿素SCRシステムが挙げられる。これはアンモニア(NH3)がNOxと化学反応すると窒素(N2)と水(H2O)になる原理を応用している。長所は、ポスト噴射などの燃費悪化要因がない事や、後述のNOx触媒のような排ガス温度や白金を必要としない事(低コスト)である。しかし、システム全体として大掛かりな上、尿素水を定期的に供給する必要があるなどの弱点がある。尚、メルセデス・ベンツのブルーテックは、この尿素還元システムの登録商標であるが、比較的大型の乗用車の他はトラックやバスなどに採用される。

一方、マフラーに装着するNOxトラップ触媒なら、尿素SCRのような大掛かりな装置は要らない。しかし、リーンバーン(酸素量が多い)のデーゼルでは、ガソリンエンジンのNOx触媒と違って一筋縄では行かない。どうするかというと、通常のリーバーン時にはNOxを一旦吸着しておいて、ある程度溜まったらリッチバーンに切り替え(余分に燃料を噴いて)、H2やHCと反応させてNOxを浄化するのだ。例としては、ホンダ式や日産式などがある。

ただ、浄化効率は尿素SCRに較べて低いため、前処理段階でNOx量を抑制しておく必要がある。つまり、噴射タイミングの遅延やEGRの増量など、結果として燃費の悪化につながる対策を選択せざるを得ない。

ディーゼルの今後

以上のように、今日の(スーパー)クリーンディーゼルはハイテクディバイスのてんこ盛りだ。これらは勿論、ドライバビリティーにも寄与するが、大半は排ガス規制対応と言っても良いだろう。

急速に厳しくなる排ガス規制

下記は、日米欧のNOx及びPMの規制値の推移だ。

かつては、欧州ではNOxに甘く、日本はPMに甘かった事がわかる。しかし、両者とも最終的には94年当時より1桁も低い値に収斂させなければならない。

特にNOxをEuro6レベルに抑えるためには、ベンツのように尿素還元システムを導入するか、日産やマツダのように圧縮比を下げる必要がありそうだ。圧縮比を下げるのは、大体15以下からNOxが減少するかららしい。なので、低圧縮比/高過給が今後のトレンドになりそうだ。結局、ガソリンエンジンが効率を求めてディーゼルに近づくと同時に、ディーゼルは排ガス浄化を求めてガソリンに近づいてしまうのだった。

何れにせよ、排ガス浄化のコストは価格に跳ね返る。一節によれば、ガソリンモデルとの価格差50万円では採算割れとも言われる。これでは、ハイブリッドの方が安上がりで、少なくとも日米においては商品性も高い。メルセデスのEクラスを買うような層が燃料代を気にするとは思えないし、「尿素水を積んだディーゼル」にエコやプレミアム性を見出せるのは、かなりマニアックなユーザーに限られるだろう。

こうした中、日系メーカーがディーゼル参入に二の足を踏むのもうなずける。欧州メーカーですらガソリン直噴にシフトしているように見えるし、日本のお家芸であるHVやEVも視野に入れている事を見ると、ディーゼルの未来は決して明るいとは思えない。

追伸;

- エクストレイルのカタログを貰って見たら、2.0ターボディーゼル仕様は、2.5Lガソリン仕様と50万円ほど差があった。因みに重量はディーゼルが150kgほど重い。

80年代の日本車にはターボ仕様が数多く存在しましたが、バブル崩壊後はターボは悪燃費の象徴としてすっかり姿を消してしまいました。ところが昨今、VWのTSIのように、低燃費を売りにするターボエンジンが登場しました。ターボで燃費が良いとはこれ如何に?

ターボの燃費が悪い理由と良い理由

ターボチャージャーにしろスーパーチャージャーにしろ一般に過給器は、より多くの燃料と空気をシリンダーに送り込む装置です(容積は同じなので高圧になる)。なので、非常に乱暴に言ってしまうと、より大きな排気量のエンジンと同じ事です。では、出力が同じ大排気量の自然吸気エンジン(N/A) と、小排気量ターボエンジンでは何が違うのか?どちらが好燃費なのか?

過給すると燃焼室が高圧/高温になりノッキングを起こすので、これを回避するためにメカ的に圧縮比を下げます。内燃機関の基本原理として、圧縮比と熱効率は比例するので、圧縮比を下げると燃費は悪くなります。その上、燃料の気化熱で燃焼室温度下げるため、燃料を多めに供給するのでさらに燃費は悪化します。これがターボの燃費悪化の理由です。

一方、ターボエンジンが燃費に有利な点もあります。それは先ず、同じパワー/トルクならエンジンの排気量を小さく出来るという事です。勿論、ターボやインタークーラなどの装備が余分に付きますし、高圧/高温に耐えるためエンジン自体も多少丈夫に作る必要はありますが、トータルでは軽量/コンパクトになり、その分燃費が向上します。

また、エンジンには、シリンダとピストン、バルブヘッドとカム、のように擦れている部分が多くあります。エンジンが小さいと言うことは、この擦れている部分の面積が小さいので、内部損失を減らすことが出来ます。これを「褶動抵抗」が小さい」と言います。

さらに、ターボは燃焼で高温高圧になった排ガスを利用してコンプレッサーを回し、その力で吸気圧を高めます。よって、エンジン回転が上がり、ターボがある程度効いてきたら、吸気圧が排気圧を上回ります。これが何を意味するかというと、吸気圧でピストンを押し下げているのであり、エンジンを加勢していることになります。

因みに日本で最初に市販されたターボ車は1970年代末に登場した日産セドリックで、売り文句は時代を反映して「低燃費」でした。その時の理屈が、排ガスのエネルギーを利用しているから、というものでした。

そんな訳で、燃費に有利な点も不利な点も併せ持つターボエンジンですが、おしなべて言えば燃費が悪い方に振れるのが従来のターボエンジンです。

直噴技術が低燃費ターボを生み出した

ではTSIのような最新のターボエンジンは違うのは何か?それは直噴技術です。上述のように、ガソリンターボは混合気が高温/高圧になるため、ノッキングを回避するために圧縮比を低めに設定せざるをえませんでした。

しかし直噴エンジンでは、圧縮しているのはただの大気であり、上死点付近の一番圧力が高まった所で初めて燃焼室に燃料を噴射します。よって圧縮比を高めても、予期せぬ自然着火(つまりノッキング)が起こりません。これにより、TSIエンジンでは9.7という自然吸気並の圧縮比が可能になりました。

ただし、直噴にするためには、何百何千気圧という超高圧の燃料を、何ミリセカンドという精度で噴射出来る高性能インジェクタが必要です。また、瞬時に発生する燃料の渦とその後の燃焼を制御する技術も必要です。つまり、現在の高効率過給エンジンは、こうした燃料噴射技術あってのモノなのです。

それともう一点、あまり触れられませんが、ターボにはポンピングロスの低減という利点があります。

それともう一点、あまり触れられませんが、ターボにはポンピングロスの低減という利点があります。

右図は、トルク特性と燃料消費率のグラフですが、等高線で描かれた効率のピーク(青い部分)は、所謂トルク曲線=アクセル全開時の直ぐ下辺りにあります。

しかし、実際の運転ではもっとアクセル開度は小さい為、効率の悪い下の方の領域で普段運転している事になります。これが所謂「ポンピングロス」で、スロットルを絞ることで半分エンブレをかけたような状態で走っているのです。

そうならない為には、もっと小さく非力なエンジンを積み、普段から全開に近い運転をすれば良いのですが、それではもっとトルクが必要な時に困ります。そこで登場するのが、過給の度合いでトルクを制御しようという考え方です。

と言っても、ターボの過給圧はエンジン回転数に比例するので、微調整は出来ません。なので、TSIではスーパーチャージャーを併用し、アクセル開度とエンジン回転数に応じて、ウエストゲートで各過給器の分担を調整しているようです。

低燃費ターボの問題点

TSIの成功を見て、評論家達は「日本メーカーもターボ出せ」なんて言ってますが、そんな簡単な話でしょうか?従来のポン付けターボと違って、TSI並のエンジンを作ろうと思えば、開発費も相当かかるだろうし、高性能パーツなど製造コストもそれなりに高いはず。

TSIの戦略は、同じシリンダブロックを使い、過給圧だけ変えて多くのラインナップをカバーすることです。つまり、部品共用化による利益の拡大です。また、欧州では排気量に比例して税率が変わるため、ターボで見かけの排気量を少なくするという一種のズルとも言えます。

だから、状況の異なる日系メーカは安易に追従すべきではないと思います。低燃費技術は様々で、例えばホンダのIMAはTSIとさほど変わらないコストで、燃費的にもパワー的にも同等以上の成果を出しているのではないでしょうか?だからむしろ、日本メーカーはあれこれ手を出さず、独自の技術に特化すべきだと思います。

ちゃんと更新しているかどうかは別として、企業でも個人でもブログの一つくらいは持っているのが当たり前のご時世です。ちなみに、あなたはどのブログサービスを使っていますか?それとも、レンタルサーバにWordPressなどのシステムを入れて運用しているのでしょうか?

今回は、遅まきながらこれからブログを始めたいという方は勿論、ブログをやっているがどうも使い勝手が悪いという方も含め、ブログサービス/システムの選び方について書いてみたいと思います。 (さらに…)

昨年苦労して交換したα12が、6000kmほどでズル剥けになってしまい、今年もまた難儀なタイヤ交換を余儀なくされた。経緯については半年前に掲示板に書いたとおりだが、現在の様子も含め改めて報告する。

タイヤ候補

DRZ-400SMに装着できるタイヤは以前の記事に書いたとおりだが、今回はHレンジにはあまり拘らず、リム幅も標準に拘らず適応範囲内に入っていればOKという事にした。そこで候補が挙がった候補と、検討結果は次の通り。

- GPR200:ダンロップの定番ツーリングタイヤだが、フロントの120/70というサイズがHレンジには無い。Zレンジならあるが、Hレンジと分かれているのに態々Zレンジもどうかと思う。

- BT-023:リアの150/60が無く、150/70か160/60しかない。前者は外径が大きすぎ、後者は幅が広すぎ。

- PilotRoad3:同じ160/60でも海外ブランドのタイヤは、DRZに問題なく履けるという話があった。しかし!日本ではリアが170/60からしか発売されてない。

そこで浮上したのは昨今話題のピレリAngelST。一応ツーリング系タイヤだがグリップも犠牲にしていないという。インプレを読むとソフトで接地感が高いらしいく、まさに僕好みだ。

ところが、サイズは150/60から有るのに、何故かDRZのリム幅では許容リム幅に収まらない。160/60なら許容範囲に入っているが、それではトレッド幅が広すぎると思われる。ピレリはデータを公表してないので、お店でノギスを借りて真剣に計測したところ162mmあった。

それまで履いていたα12(150/60)はスペック上トレッド幅が150mmなので、AngelSTは12mm(片側6mm)広い。α12をDRZに装着すると、一番狭いチェーンとのクリアランスが7mm程度。と言うことは、AngelSTだと6mm増え1mmしか余裕が無い・・・どうしたものか?

しかし、DRZBBSによれば、 「165mm幅のミシュランのモタードスリックを履いたが何処にも干渉しない」との事。また、コルサの160も問題ないらしい。つまり、計算と実際はかなり違う、ホイールにはめると幅が狭くなるようだ。

Angel ST 160/60装着

AngelSTをDRZに履かせた例はネットを探しても見つからなかったので、これ以上考えても仕方がない。一か八か装着して見ることにした。尚、タイヤ交換は前回懲りたので、今回はバイク用品店で購入し交換してもらった。勿論、結果的にチェーンと干渉しても返品出来ない。

期待と不安を胸に交換作業を待っていたが、かなり時間がかかっている・・・これはマズイのか?ようやく交換作業終了のアナウンスが流れ、ピットに行ってみると・・・全然OKだった!

チェーンとのクリアランスは、ギリギリどころか以前のタイヤと殆ど変わっていない。メカニックに「問題なくついてますね」というと、「結果的にはそうですが、タイヤが(ホイールに)かなりはまりにくかったです」との事。

後ろからタイヤ全体をよく見ると、さっき店頭で見た時より明らかに細くなっている。なるほど、細いリムに嵌めたので(と言ってもスペック内だが)、幅がかなり狭まったのだろう。プロファイルは尖ったように見える。

その他の見た目の印象としては、シャープなブロックパタンが精悍な感じ。そして溝の深さがα12やD208よりも明らかに深い。それだけトレッドゴムの厚みがあるということ、これはライフも期待できそうだ。

Angel STインプレ

さていよいよ初乗り。走しだして5mで気がつくのは、乗り心地の良さ。細かなギャップをふんわりと吸収してる感じ。家に帰って調べたら、空気圧が230kPaも入っているのに、こんなにやわらないとは。適正値の200kPa弱でも感触は殆ど変わらず。

α12のHレンジは確かに単体で触ると柔らかかったが、装着して乗るとそうでもなかった。AngelSTと違って空気圧の許容範囲が狭く、適正値の190kPaから±10kPa足らずで感触が変化した。これは想像だが、ホイールに装着し空気を入れてしまうと、結局はゴム質が乗り心地に影響するのではないか?何れにせよ、AngelSTは高荷重向けのZレンジなので固くないか心配したが、全くの杞憂だった。

ハンドリングとしては、交換前より僅かにセルフステアが弱いと感じたが、フロントサスのダンパーをワンクリック柔らかくしてやるとニュートラルに戻った。パフォーマンス志向でなおかつフロントが尖った形に磨耗したα12と、一応ツーリング系で見た目のプロファイルも丸い(平たい)AngelSTだが、それにしてはハンドリングの差は小さいと思う。

グリップ性能も全く不満はない。新しいうちのα12のガッツリしたグリップ感には及ばないかも知れないが、2000km以上走ると形勢は逆転し、3000kmほど走った状態で比べるとAngelの方が明らかにしっかりグリップしている。つまり、AngelSTは当初のグリップ感が変わらずキープされているのだ。

乗り心地の柔らかさは、タイヤの潰れ感に繋がり、故にインフォメーションが豊富。挙動も穏やか(に感じる)ので、ワインディングでも安心感がある。この辺は好みの問題かも知れないが、僕の場合絶対的なグリップは高くても変形してる感じが伝わらないタイヤは苦手。カッチリ系よりふんわり系の方が好きだ。

冷間性能については、まだ一番寒い時期は迎えていないものの悪くなさそう。というか、これまで履いたダンロップやブリジストンタイヤの中でも、かなり良い部類かもしれない。12月の寒めの日中、走り始めでブレーキを強めにかけると後輪がロックするが、数kmウォーミングアップをすると、ワインディングでも不安無く走れるようになる。

ライフに関しては、現在3500kmほど走ったが、最も磨耗するリアの中央部分で、まだ5分山以上ある感じ。このタイヤはα12のような分割トレッドでないにも関わらず、中央部分の耐久性が遥かに高いという事。勿論、サイドはマダマダ新しいが(^^;全体的に見て、中央だけが極端に減っている感じはしない。

因みに上述の通り、本来太めのリアタイヤをリムで絞っているので、プロファイルは盛り上がった感じになっている。つまり、トレッドの両端はより垂直に近くなっているので、端まで使うのがより難しくなった。結構バンクしたつもりでも、これまで以上に接地してない部分が残ってしまう。折角分厚いトレッドゴムがあるのに・・・

まとめ

Angel STはピレリのラインアップの中では、ツーリングスポーツくらいの扱いだが、日系ブランドの「ツーリングスポーツ」よりも、パフォーマンス/フィーリング共にスポーツ志向だと思う。ライフは若干劣るかも知れないが、乗って楽しいのは明らかにAngelSTの方だ。

Z750に装着したBT-023(スポーツツーリング)なんかは、明らかに低転がり抵抗的フィーリングで、AngelSTのようなインフォメーションはとてもなかった。一方、α12のようなスポーツ系は、高剛性/ハイグリップだが、一気に寿命が尽きてしまう。両極端でありながら、柔らかい感触のタイヤだけは減ってるのではないだろうか。

新製品は大型バイク向けばかりで、中間排気量のラインアップが極端に少ない昨今、DRZ用のタイヤは非常に限られている。唯一、モタード系にフィットするタイヤに見えたα12が期待はずれに終わった今、選択肢はこのAngelST以外に見当たらない。グリップとライフのバランス、乗り心地の良さとインフォメーションの豊かさ、これほど僕の用途や好みに合ったタイヤは当面出てこないだろう。特に国産タイヤからは。

先の記事に記載したPHPのコードは、ちゃんと動いたプログラムをコピペしたものですが、それを更にコピペして別のページでプログラムを動かそうとすると、何故か上手くいきません(^^;

よく見ると、どうも「’」(シングルクォーテーションマーク)とか「,」(カンマ)が元のものと違っています。これはWordPressに投稿⇛表示した過程で、書き換えられたと言うことでしょう。さてはTiny-MCEの仕業か? (さらに…)

初めてのモバイル端末iPod touchを購入したので、遅まきながらスマフォ用サイトを作り始めました。

ところがスマホと言っても、Apple製品だけでなくAndroid携帯もありますし、iPadやIconiaTabと言ったタブレットPCまで考えると一筋縄では行かないことがわかって来ました。 (さらに…)

iPod touchを買ったのでWifiサービスに加入しようと考えました。僕はeo光ネット(関西限定)に加入しているので、セット割引がお得なeo光モバイル(Wifiスポットプランなら月額315円)が順当なところです。 (さらに…)

僕のFacebook友達で電動スクーターNOMELの代表である小林さんのお誘いで、愛知で開かれたクルマ未来博に行って来ました。

しかも大阪から応援に行かれる中薗さんを紹介して頂き、彼のクルマに同乗させて頂くという素晴らしい特典付きです。一般公開は11/23ですが、前日にプレスデー(準備デー、関係者懇親会を含む)があり、僕も小林さんの手伝いという形で参加する事になりました。

Facebookのアルバムにも写真の一部を掲載しました。

藤沢氏お得意の炎上マーケティングに加担してるようで嫌なんですが、調度良いネタなのでこれを元に産業について語ってみたいと思います。 (さらに…)

EVに限った話ではありませんが、自動車の重量税や取得税を廃止が議論されているそうです。確かに、エコカー減税などで現在の税率は複雑になりすぎたし、公平性の観点からも疑問です。

そこで今回は、現在の自動車の維持費と、検討中という新規格ミニカーも含め、今後の税率のあり方について考えたいと思います。

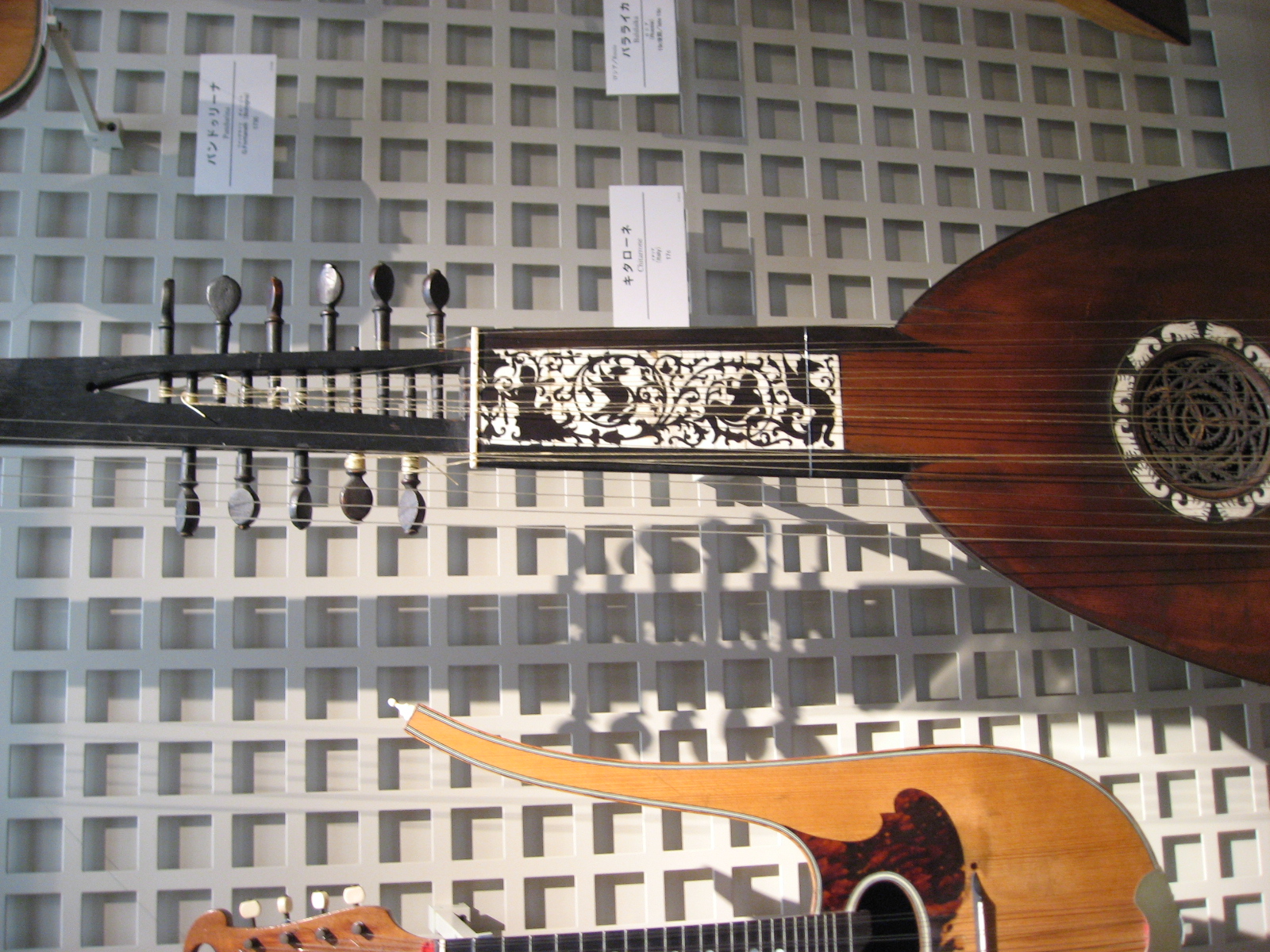

元々浜松周辺でEV関連のイベントに参加する予定でしたが、直前に東日本大震災が起きて中止になってしまいました。そこでヤマハ(発動機)とスズキ(自動車)の博物館に加えて、浜松楽器博物館に行くことにしました。

民族楽器

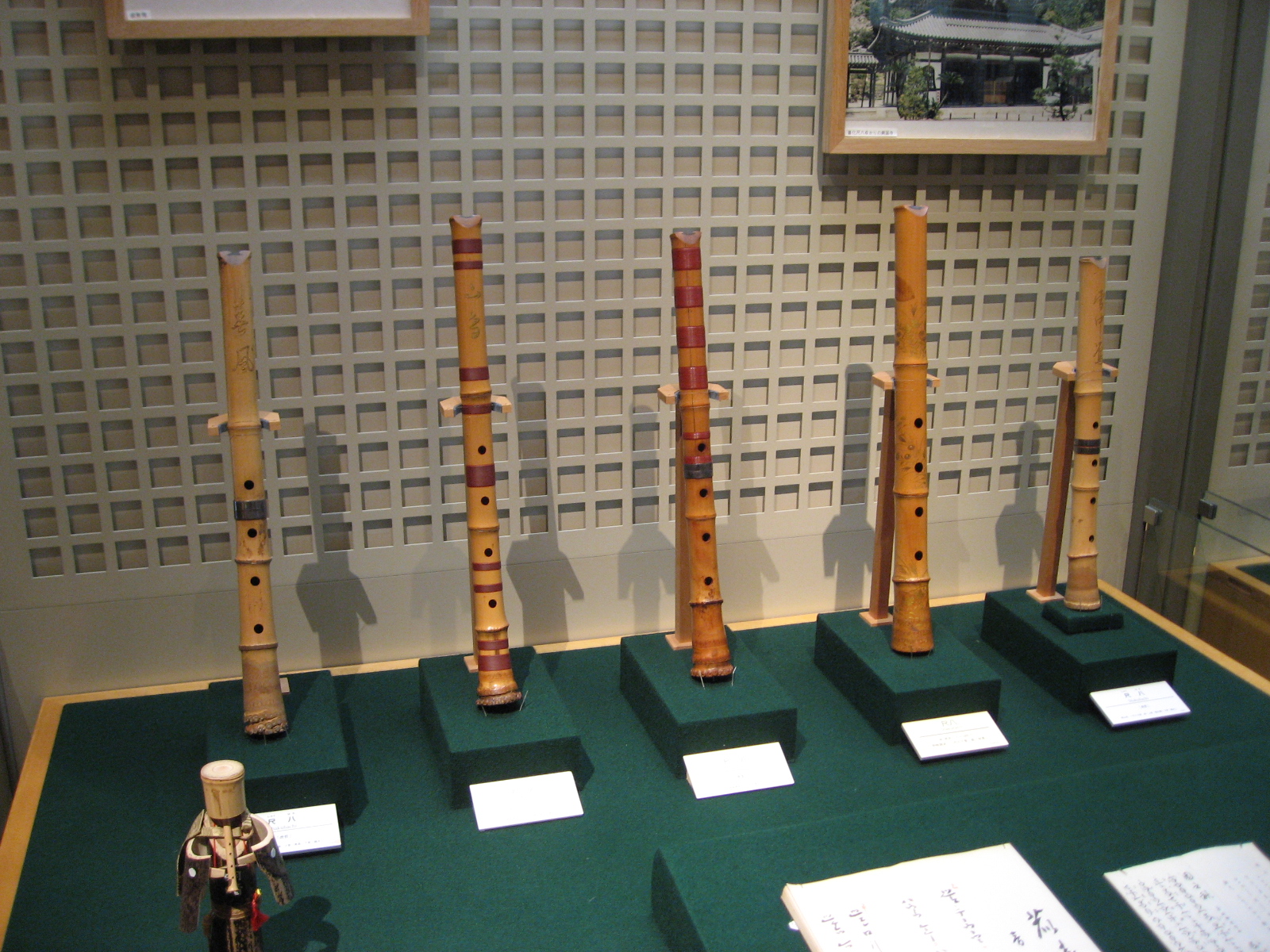

入り口直ぐの、和楽器コーナーの一角に、小さな和琴を試奏できるコーナーがあります。適当に弾いてたら何となく筝曲風になるので楽しかったです。

多くの民族楽器は地階にありますが、触れる事は出来ないものの、演奏を録音した音源をヘッドフォンで聴くことが出来ます。

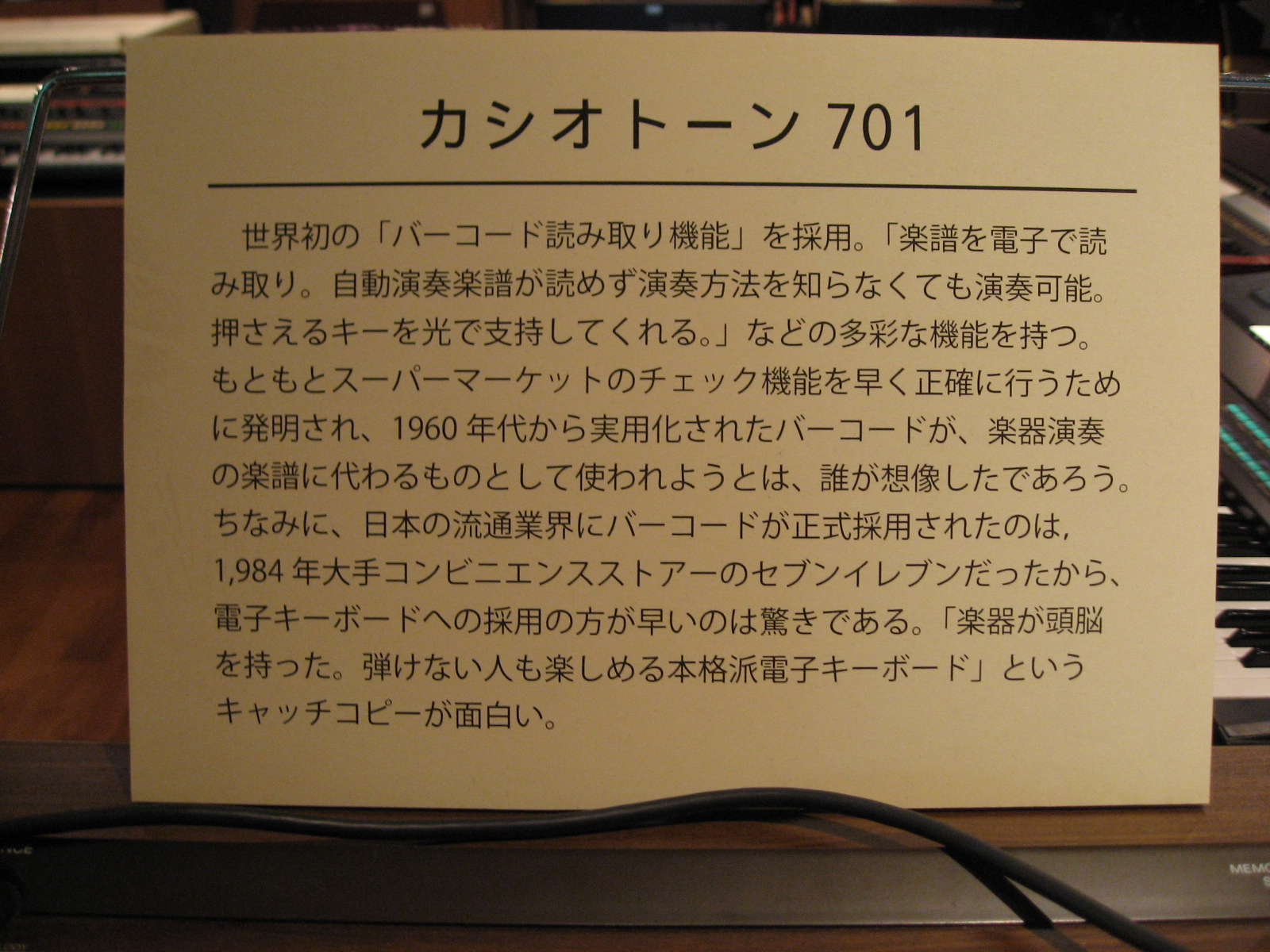

電気・電子楽器

Korgの「ドンカマ」やカシオトーンなど日本の黎明期のシンセが展示されています。ハモンドオルガンのデモ演奏もちょっとやってました。

昔の日本のピアノ・オルガン

明治から昭和初期にかけて、普通の学校や家庭に置いてある鍵盤楽器と言えば、ピアノではなく足踏み式オルガンだったのでしょう。

オルガンにしろピアノにしろ、古い楽器の見た目がお洒落な事に驚かされます。基本的にウッディーなので、部屋の家具ともよく合うでしょう。日本のオルガンやピアノも戦前のものは何故かお洒落なんですよね。

それに比べて現在のピアノは真っ黒けで仏壇か良くてスタジオ用の機材みたい。デジタルピアノですら、ワンパターンな柄と形態しかないように見えます。ヤマハやカワイでたまにある小型で明るい木目のピアノが、デザインだけで人気があると言います。音だけならコンピュータで何でも出せる現在、ルックスは生楽器にとって重要な要素です。普通のデジタルピアノもちょっとキュートなデザインにするだけで売れると思うのに、なぜメーカーはそういう目先が利かないんでしょう?

海外の歴史的ピアノ

海外のピアノも昔のはバリエーション豊かですね。2弾鍵盤グランドやスクウェアピアノ、やたら背が高くて凄い見た目のアップライトとか、現在のように四角いアップライトかグランドだけではないんですね。

チェンバロ・クラビコードその他

この時は未だチェンバロもクラビコードも試奏したことが無く、両者の区別もあまり付いていませんでした。

最後の2つは現在の楽器なので試奏できます。まず、左の楽器はローランドの電子チェンバロ。見た目は豪勢ですが、サンプリング音を発しているだけの完全な電子楽器です。楽器店にも時々置いてあるので試奏した事はありますが、チェンバロ専用で30万円もするだけあっていい音がします。あとオルガンの音も入っています。鍵盤は、シンセ用とも勿論電子ピアノ用とも違う専用品。軽いながらも、チェンバロのクリック感が程よく再現されています。

もう一方は、カワイが小型チェンバロ「スピネット」を再現したもので、発音メカニズムはチェンバロと同じです。こちらは初体験ですが、驚くほど弾き難かったです(^^; まず鍵盤の戻りが遅いというか、ピアノのように指に吸い付く感じはありません。クリック感も当然強いので、なだらかに力を入れていくというより、ガツガツと鍵盤を押し込む感じ。多分、ソフト目にピアノを弾いたときより、指の力が大分要りそうです。ピアノとチェンバロでは、演奏テクニックが全然違うと言うことがよくわかりました。

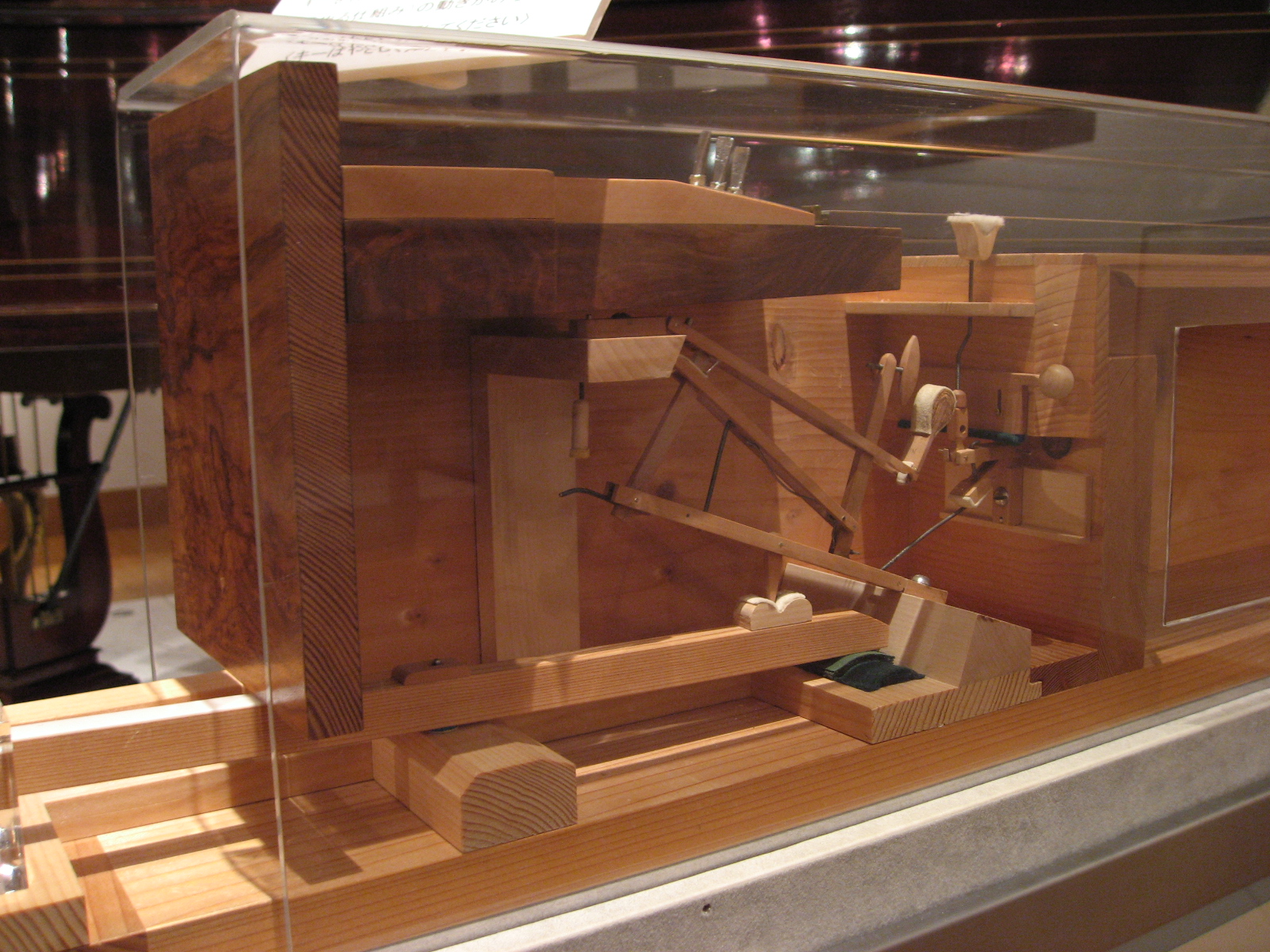

自動演奏ピアノ

自動演奏ピアノの実演をやっていました。と言っても現在のMIDIで演奏するピアノではなく、19世紀に作られた圧縮空気によって鍵盤を動かすタイプです。

一見女性スタッフが弾いてるようですが弾いてません(⌒∇⌒) 代わりに何かレバーのようなものを操作していますが、音量を調節しているのでしょうか?

その他、西洋・中東系の楽器

最後の方は、疲れて写真を撮る元気もなくなったので、全体図で纏めてしまいました。西洋の鍵盤楽器以外でもこれだけあると言うことです。

感想など

ここはかなりお勧めスポットです。特に古楽器やクラシック音楽のファンでなくとも、音楽が好きな人なら何かと楽しめるのではないでしょうか。展示物が多いので、ちゃんと見て回るには3時間以上欲しいですね。

ただ欲を言えば、演奏できる楽器がもうちょっとあっても良いと思いました。体験コーナーというのがあるのですが、子供用スペースみたいで、ありふれたアップライトピアノやギターの他は、おもちゃみたいな楽器しかありませんでした。貴重な古楽器は無理かもしれませんが、レプリカとか現在の製品でも良いです。普段楽器店では触れることが無い、和楽器やハープ等の体験コーナーがあると楽しそう。

また、オフィシャルサイトは、展示物について殆ど解説がありませんので、後日展示された楽器について知りたくなっても全く判りません。マルチメディア・ウェブの時代ですから、楽器の写真と説明、そしてサウンドをウェブサイトに掲載しても良いのではないでしょうか?あれだけ巨大なメトロポリタン美術館ですら、作品をDB化してます。自分でやるのが面倒なら、Googleに頼めば無料でデジタルデータ化してくれるかもしれませんよ。

この記事は新たなバイクに試乗するたびにインプレを追記していきます。また、その他一般論なども追記/修正して行くと思うので、ちょくちょくチェックして頂ければと思います(^^ゞ

遂に日産リーフに試乗しました。年始に京都で開かれた試乗イベントでは抽選漏れになるほどの虎の子のリーフですが、ラッキーにも近所のディーラーにあったのです。しかもここは、勝手知ったるワインディングの直ぐ近くという絶好のロケーション。では早速試乗インプレ行きます!

計り知れない程多くの人の生命や財産を奪っていった東北大地震。そしてこれによって、日本史上最悪(世界的にもワースト2)の原発事故が起きてしまいました。

この件については僕も事故直後からTwitterでは様々な事を書きましたが、ようやくまとめらしきものを書きました。

バイク選びの話から随分間が開いてしまったが、DRZの事を書いておこう。と言っても、インプレ本体はバイクインプレNEOに書いているので、掲示板からの転載を含め現時点(走行4500km)までの消耗品の状況が中心になる。

タイヤについて・・・パッと咲いてパッと散る

今一番の懸案事項は、リアタイヤが既にズル剥けになってしまっていることである。ゴムの薄皮が裂けて中から別のゴムが顔を出すという酷さ。これは4500キロもつと言う意味ではなく、3000キロ前半には既にスリップサインが出ていた。

セローからZ750まで乗ったが、こんなにライフが短いタイヤは初めて。最低でも1万キロは走った。どうやらDRZ専用のダンロップD208SMはOEMにしてはかなりのハイグリップ志向なようで、ダンロップらしくライフなんてお構いなし。

普通街乗り(直進路)中心だと、このようにリアの中央が減るが、DRZにしてからむしろ峠比率は上がっている。一方、フロントはサイドの減りが速いものの、まだ何処もスリップサインに達していない(写真下)。これほど前後差が極端につくタイヤも初めてだ。

例えば、直近のZ750+BT-023(スポーツツーリング)は1000km超にして最初のスリップサインはフロントのサイド、リアのセンターは未だ2-3分山残っていた。

例えば、直近のZ750+BT-023(スポーツツーリング)は1000km超にして最初のスリップサインはフロントのサイド、リアのセンターは未だ2-3分山残っていた。

D208SMタイヤインプレ

確かにOEMとしてはハイグリップでコンパウンドが柔らかい感じがする。今時のシリカ配合ラジアルタイヤなら、滑るまいぞとゴムが出来るだけ元の形を保とうとしているかのように感じるが、このD208は一旦滑りだしたらクレヨンで線を書くようにぬるっと率直に滑って行く感覚である。

このソフトコンパウンドは確かに乗り心地の柔らかさと温まりの速さに貢献しているようだ。ダンロップにしては接地感があるし、真冬でもグリップが極端に低下する感じはしない。

しかし当初のハイグリップ感を維持できたのも2500kmくらいまでだったと思う。そこから先はねっとり感が少なくなり、リアも簡単にロックするようになった。つまり、このタイヤは耐摩耗性なんてお構いなし、センターとサイドで異なるコンパウンドを使用するといった手の込んだこともしない。一般公道用というより、準レース仕様なのかも知れない。

ちなみに、エンジンなどと同様、タイヤも初期型と後期型では特性が変わっているようだ。発売当初の試乗会での乗り味は覚えて居ないが、最初に試乗したグループの一人が転倒した事から、未だタイヤが温まってなかった(温まりが遅い)とも推察できる。「初期型の印象より後期型のタイヤの方が柔らかく感じる」とブログに書いてる人もいた。

ライフについては、ある掲示板では「3000kmでそろそろやばいんですけど」という人と「1万kmは走るよ」という人がいた。また、ヤフオクに出ていた08型(?)は走行4000km程度だが「リアタイヤは限界なので、すぐに交換した方が良いです」と書いてあった。

オイルについて・・・これまた潔し

DRZのオイルはドライサンプである。ゆえにオイル量が1.8Lと少ない。よって劣化が早い事は想像できる。

DRZのオイルはドライサンプである。ゆえにオイル量が1.8Lと少ない。よって劣化が早い事は想像できる。

初回点検は1200kmちょいで行ったが、その時既に結構汚れていた。詳細は掲示板をご覧あれ。

そして、それから約2500km走行したあたりで、エンジンがガサツな感じがしたので、ゲージでオイルをチェックすると結構汚れていた。そこで、オイル交換をすると、出てきたオイルはドロドロのほぼピュアブラック(写真)。オイル量の少なさを考慮しても、この劣化速度は速すぎるのではないか?

例えば、Z750のオイル量は確か3.1L(フィルタ交換無し)でDRZの約1.7倍だが、2500km*1.7倍=4250km走ってこんなに汚れたことはない。

DRZのピストンスピードを試算する

DRZはビッグシングルだけあっ

て、ピストンスピードが速いからか?と思ってZ750との比率を計算してみた。

排気量比は400:750なので、丸めて1:2とする。

気筒数は1:4なので、ピストンの容積は2:1となる。

すると、同じ回転数でのピストンスピードは2^(1/3)

:1=1.26:1。(ボア*ストローク比は良くわからないので同じと仮定)

使用回転数はZ750の時は通常

3000rpm位。一方、DRZは計算すると4500-5000rpmほど回ってる。

よって、

4500:3000として3:2

以上から、常用ピストンスピードは1.26*3:1*2=1.89:1

つまりDRZの方が2倍弱速い計算になる。(何処かで間違ってる?)

よって、オイルの消耗も2倍弱早いとすると、DRZの2500kmはZ750の約8000kmに相当。確かに、そのくらいの汚れ方だ。だからDRZのオイル交換サイクルは2000km弱あたりが適当だと推定できる。

救いはスズキ純正の「エクスターオイル」(「エクスタシーオイル」ではないので、店員に間違って聞かないように)が実売900円/Lくらいと安価な事。エンジンががさついてきたら頑張らずに交換しよう。

ちなみに、マニュアルには初回を除き「6000km毎又は1年ごと」となっている。メーカの数値は実はいい加減で、明らかにオイルへの負担が違うバイクでも5000-6000km毎で横並び。それはモデルによって長短があると「何で僕のバイクは短いんだ?」とクレームが来るから、という事情もあるようだ。まあ、少々オイルが劣化しても大きなトラブルが起きるわけではないし、「使い方によって寿命は変わります」という定番のエクスキューズもあるから、それで通せるのだろう。

何れにせよ、スピードの代償として結構ランニングコストが高いDRZであった。

先の記事「EVのエネルギー効率」では、EVと内燃機関車を同じ土俵で評価する為に石油1単位当りの仕事を比較してきました。しかしこれは「もし100%火力(石油)発電で発電たら」というEVにとっていささか不利な条件での比較です。それでも勝利したのだから、EVはマシンとして優秀だと言えるでしょう。

今回は久々に基礎知識です。それも根源的なテーマ「EVは効率が良く、省エネなのか?」

巷では「EVはエコで経済的」と言った宣伝から、「EVはCO2を出さないって言うけど、火力発電で発電して石油とか使ってるから意味ないじゃん」的な懐疑論まで様々。果たしてどれが本当なのか?検証してみたいと思います。

何時も現実よりかなり遅れている当サイトの記事。既にtwitterや掲示板でお伝えしたとおり、もう完成してしまった電気カブですが、ここで改めて紹介します。

「EVは内燃機関に比べて構造がシンプルになる」といわれますが、「流石に配線とか電気系だけは複雑になるでしょ」と思うかも知れません。しかし僕の電気カブは元のカブより遥かにシンプルな電気配線になってしまったのでした。 (さらに…)

本プロジェクトで最も重要かつ選定に時間を要したパーツ・・・バッテリー!その最終回答である「燐酸鉄リチウムイオン電池」(LiFePO4または鉄電池)のお話です。

以前私のブログに書いた記事を修正して転載します。

エネルギー効率比較

バイクマニアの僕が言うのもなんですが、内燃機関って恐ろしく非効率なマシンなのです。

ガソリンエンジンの熱効率はたった20%程度です(ディーゼルエンジンでも30%程度)。つまり元のガソリンのエネルギーを100とすると、タイヤを駆動するのに使っているのは20で、残りの80は熱として外に捨てているのです。

もう10年以上前の話だが、31km/hオーバーで一発免停(赤切符)を頂戴した経験を記しておく。

これまでの青切符の場合は、反則金を金融機関で収めるだけだが、赤切符の場合は罰金。つまり被告として裁判を受け、罰金刑(上限10万円)を受ける事になる。取締の警察官に「罰金って大体どのくらいですかね?」と聞くも「それはここでは判らないんですよ、一応10万円(法律上の上限)をご用意ください」と言われ大ショック。

ただ、その後ネットで調べると、罰金には相場があるらしい。それによれば、速度超過(30~35km)で5~6万円との事、ちょとほっとする(いかんいかん、10万円と吹っかけられ金銭感覚が麻痺している)

僕の住所は兵庫県で、今回捕まったのは大阪府。この場合、そのまま大阪の裁判所に出廷しても良いが、兵庫の裁判所に書類を送ってそちらに出廷しても良いという。ただ、兵庫の裁判所は明石らしく、あまりにも遠いので大阪の裁判所(新大阪)を選択した。

免許証はその場で没収され、その赤切符が免許代わりとなる。行政処分としての免停はもっと先なので、とりあえずその赤切符で運転して法律的に問題は無い。しかし、紙切れ一枚ではどうも心もとないし、それを見せて車やバイクの試乗をするのは恥ずかしすぎる。

交通裁判所へ出頭

検挙から20日弱後の指定された日時に大阪の交通裁判所に行く。場所は新大阪と阪急三国の間、土地柄の割りに静かな団地の一角。如何にも官庁街みたいな建物ではなく、小奇麗で一風変わったマンション風なので、見つけるのに苦労した。

守衛に案内 されて中に入ると先ず受付。ここで速度違反の出頭であることを告げ赤切符を渡すと、手続きの流れを書いた小さな紙くれ「2回の2番窓口でお待ちください」と言われる。この紙によると、やたらと窓口が多いのだが、これは略式とは言え一応取り調べ~裁判の形式を取るからのようだ。

ちなみに、正式な裁判を受ける事も出来るが、手間と費用が掛かるだけで罰金が減額される事は無いだろうと諦めモードで、多くの人と同様略式裁判を選択し、その旨赤切符に署名捺印してある。なお略式裁判でもその判決に不満な時は異議申し立てできるそうだ。

以下、手続きの流れを説明する。

事情聴取(取調べ)@交通警察官室

先ず、2Fに上がるとそこは、ベンチが並んだ廊下を挟んで左右に扉が並んでいる真っ白な空間。程なく僕の名前が放送で呼ばれ、指定された扉を開けて中に入る。一応壁に囲まれたブースになっていて、机を挿んで取り調べ官(?)と向かい合って座る。

刑事ドラマならここで「もうネタは割れてるんだ、さっさと吐いちまいな」「しらねえたら、しらねえんだよ!」 的な会話がなされるはずだが、現実はネズミ捕り時と同様に気さくで事務的な処理だった。

さっき1Fで渡した僕の赤切符がもう届いていて(真空ポンプで吸い上げる仕組みにでもなっているのか?)、「一応生年月日を仰ってください」と本人確認。

続いて「平成 22年何月何日、大阪府池田市何たらで、40km/h制限のところ71km/hで走行・・・間違いないですね?」と罪状(?)の確認。

次にバイクの車種名を聞かれて「スズキDRZ・・・」と僕。警官「これってモトクロッサーですか?」⇒僕「スーパーモタードというカテゴリで・・・」⇒警官『スーパーモタード』と調書に書きながら「オンロードバイクなんですか?」⇒僕「そうです。オフロードの車体にオンロードのタイヤを・・・」⇒警官「そうなんですか、私もバイク好きなんですが、初めて聞きました」・・・

と言った感じで、和やかな雑談をしたら「ここでの手続きは以上です。ご苦労様でした。」といわれて退出・・・・しかけたら、「あっ、ちょっとお待ちください」と呼び止められる。何?!と思って戻ったら、「実は違反した場所の住所がちょっと違ってまして」「現場の警官が書き間違えたんですけどね、このままだと裁判に通らないので、調書を作らせてもらえますか」という。

調書というのは、『警官が書いた住所が間違っていて、本当の住所は何処そこです』と書かれた小さな紙切れ。これに僕が署名・捺印して終わり。結局手続きとしてはここが最も時間がかかったが、それでも10分ちょっとだった。

待ち時間

次ののステージに行くまでに20分ほど待たされた。後から来た人に抜かれているようなので、きっとさっきの住所変更のせいだと自問自答。

暇なので周りを観察していると、如何にも暴走しそうな風体のものだけでなく、ネクタイのビジネスマン風やかなり年配の人もいた。印象的なのは小学校低学年位の女の子を連れた母親というペア。窓口ではその子も真剣に聞き、個室に入るときは勿論一緒。「お金はいつ払うの?」と母親に聞いたりして、とても素晴らしい(?)夏休みの社会見学になったと思う。

事情聴取(取調べ)/略式命令請求@区検察庁

ようやく名前が呼ばれ、部屋に入るとそこは検察庁(の筈)。さっきの警察官より物静かで事務的な検察官(だよね?)。

また生年月日と罪状の確認後、いきなり「罰金は5万円になりますが、今日はお持ちですか?」とプライス提示。最低額なのでホットしつつ「ええ、持っています」と答えると、「では1階でこの紙(赤切符)を渡しますので、窓口の前でお持ちください」で終了。簡単なのは良いけど、形式上はまだ取調べ中なのにもう判決言っちゃっていいの?

略式命令(書面受理)罰金仮納付命令@簡易裁判所

言われたとおり1Fに下りると、多くの人がベンチに座って待っている。一人づつ名前を呼ばれ、今度は個室ではなく窓口で氏名を生年月日を言わされる。一応裁判なので一般公開のつもりだろうか?ただし「被告○×を罰金うん万円に処す」といった判決文の読み上げは無く、罰金額と判事の署名がスタンプされた赤切符を渡され「隣の窓口で罰金を納付してください」と言われるだけ。

罰金納付@区検察庁

隣の窓口では順番を待つ事は無く、赤切符を渡すと「足立さん罰金5万円です」とお会計。その声が結構回りに聞こえるので他の人の罰金額も判ってしまう。7万とか8万の人も居た。

諭吉の枚数を二人で確認し「はい5万円ですね、隣で領収書をお渡ししますので、暫くお待ちください」ってまが別の窓口かよ。

暫く待つと名前を呼ばれ、領収書と受領印を押された赤切符が戻ってくる。「これを受付に見せて免許証を受け取ってください」

再び受付

で赤切符と領収書を渡すと、確認の為また生年月日を言わされる。合っていれば、やっと免許証が戻ってくる。勿論、領収書と記念の(?)赤切符も戻って来る。これでやっと終了。

考察

このようにやたらと窓口が多いのはお役所のお約束だが、手続き自体は簡単で特に揉めたりすることも無い。ただ毎回のように生年月日を聞かれるので必ず覚えておこう。

出頭の際、持参するものは当然赤切符そして何と言ってもキャッシュである(クレジットカードやデビットカードはダメっぽい)。罰金額は僕はネットで調べただけだが、赤切符に罰金額のお問合せ先というのが書いてあるので、大体教えてくれるのではなかろうか?あと、印鑑を念のため持参して、例の住所修正「調書」に署名する際に役立ったが、そう言う事でもない限り不要だと思われる。

尚、僕は多くの人と同様、正式裁判で戦ったり略式命令に対して異議申し立てをする気骨は無かったので、それらが実際にどう進行するのかは判らない。ただ、罰金を持ち合わせていないのか、異議を申し立てたのか判らないが、普通に払っていないと思しき人が数人いた。彼らは「罰金未納者等拘留室?」的な部屋に入っていった…

それにしても、罰金を集めるとどの位の額になるのだろう? 僕が見る限り午前の部だけで30人はいたとおもう。一人平均6万円として180万円。1日あたり360万円の売上はちょっとしたスーパー並では? これをネズミの定地網漁と書類作成だけで稼ぎ出すとは、デフレ時代の超勝ち組家業といえるだろう。

昨年掲示板でお伝えしたとおり、難航したタイヤ選びは結局ダンロップα-12Hにおちついた。交換後約8ヶ月が経ち、4500kmほど走ったので、この辺でこのタイヤについてインプレを書いておこう。

先ず、前回の記事のおさらいだが、DRZの純正リアタイヤのサイズ表記は実際と乖離しているので、実寸で近いタイヤを探す必要がある。また、250~400クラスのタイヤのラインアップが各社少なくなって来ているので、適当なタイヤは全ブランド探してもかなり限られる。

その中で一時はBT-090に傾いたが、ハイグリップな均一コンパウンドの為、ライフが短いとの情報を得て断念した。D253も似たタイプで、BT-092は逆に完全なツーリングタイヤの為除外。すると結果的にα-12Hしか残らないのだ。

α-12Hインプレ

と言うわけで、消去法で選んだα-12Hだが、結果的に純正タイヤにかなり近い性格だった。

と言うわけで、消去法で選んだα-12Hだが、結果的に純正タイヤにかなり近い性格だった。

先ず、新旧タイヤを単体で比較してみると、写真の通り幅はほぼ同じ。プロファイルも純正タイヤは中央がかなり磨り減っているが、新品の時はα-12にかなり似ていた。

装着して走った所、倒しこみの感覚は純正と全くと言って良いほど同じ。ダンロップらしく非常に率直。まあ、違いを感じやすいフロントがそのままなので当然かもしれないが。タイヤ単体で触るとトレッド面はとても柔軟だが、空気を入れて走った時の潰れ感はそれほどでもない。

旋回中のグリップも純正と同じレベル。即ち、DRZのポテンシャルを発揮できるグリップ力がある。違いが有るとすれば、センターの硬質コンパウンドのせいか、中途半端なバンク角で荷重が少めの場合、フラッと滑る事がある。冬場の走り出しではブレーキングでリアが簡単にロックするが、数回繰り返すとグリップするようになる。

尚、空気圧の設定はとても重要で、冷間時に規定値の200kPa入れると、乗り心地が硬く接地感も希薄だ。190kPaに落とすと、同じギャップを超えても俄然衝撃吸収性が良くなる。接地感も向上しコントロールしやすくなる。さらに180kPaまで落とした場合、乗り心地はソフトにならず(下手すると若干悪くなる)、接地感も向上しない。よって、冷間時190kPa(走行時は210kPa位になる)が正解。

もっともこれはライダーの体重にもよると思うので、自分で調整しながら適正値を探して欲しい。というか、どんなタイヤ+バイクでも同様に試行錯誤が必要だと思う。経験上、バイクメーカーの規定値は高すぎる事が多い。尚、空気圧をチェックするときは、同じ条件(例えば冷間時)でチェックするのを忘れずに。上述の通り、走って温まると10%位空気圧が高くなってしまうから。

ライフ

これが純正タイヤとの最大の違い。タイヤ交換から4500kmほど走ったが、センターはほぼスリップサイン。純正の場合は3000km足らずでスリップサインが出たので、約50%ライフが伸びている事になる!それでも、これまでのバイクと比べたら格段に短いライフだが。DRZって何故こんなにリアタイヤに厳しいのか?

ちなみにフロントは9000km走ってまだ純正のまま。一番良く減る側面は既にスリップサインが出ていて、中央は1-2割残っている。リアに対して2倍近い寿命。こんなバイクも初めてだ。

まとめ

一言でいうと、純正と同じフィーリングとグリップ性能を持ちながら、ライフは5割増し。これだけ書くと素晴らしいが、純正タイヤのライフがあまりにも短いのだ。まあ、DRZにとって最も妥当なチョイスだと思う(他に殆ど選択肢が無いのになんだが)。

個人的にはもっとソフトタッチで潰れ感があるタイヤを試してみたいし、グリップは多少落ちても良いからライフはもっと伸びて欲しい(最低6000km程度)。ピレリやミシュランから適当なサイズ/荷重レンジのタイヤを出してくれないかな?

[追記]最晩年の様子

結局6200kmほど走ったが、サイドまでスリップサインが出て、センターの溝はとうに消えうせ、所々トレッドゴムが擦り切れて、中から別の層が顔を出してしまった(写真⇒)。

結局6200kmほど走ったが、サイドまでスリップサインが出て、センターの溝はとうに消えうせ、所々トレッドゴムが擦り切れて、中から別の層が顔を出してしまった(写真⇒)。

純正タイヤが4500kmで同様の状態だったから、ライフは4/3倍伸びた事になるが、たった6000km(1年強)しか持たないとは情けない。

一応ハイグリップタイヤと言うことだか、絶大なグリップだとは感じなかったし、インフォメーションも豊富とは言えない。しかも、当初のグリップ力を発揮したのは2500km位までだったような気がする。

絶大なグリップ性能を持つわけでも、コストパフォーマンスが優れている訳でも、コントロール性に優れている訳でも無い。率直さだけが売りの、特徴の無いタイヤという感じ。

モータが到着したからって喜んでばかりはいられません。モータ動力をどうやって後輪に伝えるか考えなければ。その為には適切な減速比を割り出す必要があり、更にその為にはモータの性能曲線を正しく把握する必要があります。

パーツ選びばかりで一向に進展しないかのように見える本プロジェクトですが、ついに最初のパーツ(フレームを除いて)が届きました。モータ選びの回に書いたように、一時模型用モータに注目しましたが結局適当なものは見つからず、当初の予定通りUNITE製スクーター用モータ(1000W 48V)にしました。

クルマ/バイク界隈でよくある誤解は「パワー(馬力)とトルクの違い」について。判ってない大人が多く、雑誌やネットではいいけげんな話が多いので、健全な青少年の為にレクチャーしようと思う。

まずは、軽くクイズからスタート。次のうち、「パワーとトルクの違い」について正しい記述はどれでしょう?(複数回答可)

- トルクは重いものを動かす力。パワーは速く動かす力。

- トルクは加速に関係し、パワーは最高速に関係する。

- 低速ではトルクが重要で、高速ではパワーが重要。

- トルク=力 馬力(出力)=仕事量

- ハイパワーなエンジンはトルクが細い

どれもありがちな解説だけど、判ったかな?

答えは・・・全て間違い!加速度や最高速などを決めるのはパワーであり、トルクそのものではない。低速であろうが高速であろうが、車体が重かろうが軽かろうが同じ。元も子もない言い方かも知れないが、そういうふうに単位を決めただけのことだ。

「出だしはトルクが有る車の方が速いでしょ」と思うかも知れないが、その場合も低回転でパワーがあるから速いのだ。パワーはトルク*回転数*係数なので、回転数が低い時はトルクが大きくないとパワーも出ないだけ。僕もよく「低速トルクがあるから出だしが良い」とか書くけど、正しくは「低速パワー」だ(^^;

しかも、もし好きなだけギア比を低く出来るなら、出だしでも低速回転を使う必要はないから、幾ら高回転型でもピークパワーが上(正確にはパワーウウェイトレシオが上)のマシンの方が加速度は大きい。

ニュートン力学

いきなり具体例に行ってしまったが、話を戻そう。「パワーとトルクの違いはなんですか?」と聞かれた場合の正しい答えは次の通り。

トルクは回す力(モーメント)で、パワーは仕事率

「何それ?意味ワカンネ」という人は、中学(高校?)の物理をやり直すべし(`・∀・´) みんな習ってるのに忘れてる。というかテスト用に暗記するだけで、直感的に理解できてないから忘れる。そこに瑣末なクルマの知識が絡んでくると増々混乱する。

という訳で、一から説明しよう。まず、トルク(=モーメント)は回転運動における力だが、いきなりこれを扱うとややこしいので、まずは直線運動における力で考える。

力とは何か?

日本語の「力」を英訳すると通常「Power」になってしまうが、ここでいう力とは「Force」の方だ。と言っても黒いマスクの人が使うダークなフォースのように、相手に触れずに投げ飛ばしたり首を絞めたいしない。

物理学でのフォースは、机の上に置かれた本が重力によって机を真下に押すような力だ。意外に思うかも知れないが、力をかけているだけで物体が動かなければ何も仕事をしない。逆に言うと全くエネルギーを必要としない。

じゃあその力とは何なのさ?という話だが、ニュートンは次のように力を定義した。

【力とは(質量のある)モノを加速させるポテンシャル(※1)である。】

F=ma (力=質量*加速度) …(1)

FのSI単位は N(ニュートン)

つまり1Nとは1kgの質量のものを1m/s^2の加速度で加速させる力(ポテンシャル)というわけ。ものを動かすんじゃなくて、加速させるってところがミソ。何故なら慣性の法則というのがあって、既に等速直線運動している物体は外から何もしなくてもその運動を続けるから。勿論これは、空気抵抗も路面との摩擦も何もない宇宙空間みたいな環境での話。地球上でこれに近いのは、カーリングのストーンとアイスリンクだろう(※2)。

ちなみに、1Nがどの程度の力かイメージするために、モノの重さで考えてみる。地球上(正確には海抜0m)ではどんなに重いものにも軽いものにも、9.8m/s^2という重力加速度が働く。ということは、1kgのモノ(例えば1Lの水)を保持する為に必要な力は9.8Nとなる(昔の単位では1kg.f)。

仕事とは何か?

では次に仕事について説明する。と言っても、ビジネス論とかじゃないよ。結論から書くと、物理学の仕事とは力を加えた方向にモノを動かす事なのだ(※3)。数式で書くと;

W=Fs (仕事=力*距離) …(2)

SI単位は N・m または J(ジュール)

先ほどのカーリングの例だと、止まってるストーンに力を加え続けて移動させれば仕事をしたことになる。言い換えれば、ストーンを加速させ結果として運動エネルギーが与えられたということ。つまり、仕事とエネルギーは等価なのだ。

よく有るたとえ話として、「重いカバンを腕にぶら下げてその場でキープしても仕事はゼロ」というのがある。いくらしんどくても腕がつっても関係ない。何も成果(運動エネルギーや位置エネルギーの増加)が無ければ、物理学上の仕事はゼロだ。

余談だがこの場合、筋肉を緊張させているので化学的(生物学的)にはエネルギーを消費しているが、物理学というか力学上の仕事を考える場合は対象物がどう変化したかだけで考える。そう、力学上の仕事は徹底的に成果主義なのだ。上述の力(フォース)はポテンシャル或いは要因であって、仕事(成果)とは別の指標というわけ。

仕事率とは?

ここでようやくパワー(馬力)のお話。物理学では「仕事率」といい文字通り単位時間当たりの仕事、つまり仕事の速さだ。

数式ではP=W/t (仕事率=仕事/時間) …(3)

SI単位は W(ワット)

よく、パワーの事を「仕事の量」だという人がいるが、それだと「仕事」と同じなので間違い。

仕事率(パワー)と力の関係

さてここで、これまでの式(1)~(3)を振り返ってみる。直近の仕事率Pは;

P=W/t (3)

だが、仕事Wの定義は;

W=Fs (2)

だったので、式(2)を(3)に代入すると;

P=Fs/t

となる。ここで「s/t」というのは距離/時間だから速度(V)である。そこで上の式をVで表すと。

P=FV …(4)

となる。なんと力に速度を掛けると仕事率(パワー)になってしまうのだ。

トルクとは?

ここで冒頭に戻り、トルクとは回す力だと書いたが、これはどういうことか説明しよう。

例えば、絞めつけられたボルトを緩めるとき、長いレンチを使うほうが楽だよね。所謂テコの原理で、締め付けトルクが同じなら、スパナの長さ(つまり回転半径)が2倍になると、加える力は半分で済む。この事から:

トルク=[回転半径]*[加える力] T=r*F …(5)

と定義した。SI単位はN・mで、1mのレバーで1N(ニュートン)の力を加えた時の回転力という意味だ。勿論、2mのレバーで0.5Nの力をかけても1N・mだ。

ただ、ココでちょっと思い出して欲しい、力(N) *距離(m)といえば・・・そう、仕事の単位と同じなのだ。じゃあトルク=仕事?・・・ってそんな事はない。仕事の場合の距離は直線運動で、トルクの場合は回転半径だから別物。しかし、単位の表記は同じN・mなので注意して欲しい。

さて回転運動系における仕事率はどうなるだろうか?実は直線運動系のP=FV(4)と考え方は同じ。即ち、トルクをT、角速度をω(単位はrad/s)とすると仕事率Pは;

P=Tω

で表される。これがこの記事のテーマ、パワーとトルクの違い(というか関係)である。ウィキペディアのトルクの解説を見ると、直線運動と回転運動の対比が書いてあるが、どちらも似たような法則が成り立つことが判る。

車界隈の知識として「トルクに回転数を掛けるとパワーになる」という話を聞いたことがあると思うが、ここから来ているのだ。ただし、車界隈の回転数(角速度)の単位は通常rpm(回転/分)なので、そのまま代入すると計算が合わない。この式が成立するための角速度ωの単位はrad/s(ラジアン/秒)だ。

因みに、速度と力は電流と電圧に似ている。どちらの組み合わせも、掛けるとパワー(仕事率)になる。速度が電流(電子の速度)に似てるのは、これらが高いと発熱など問題が起きるから。一方、トルクが電圧に似てるのは、それががかかってるだけではエネルギーも消費しないし仕事もしないから。

注釈

(※1) 「ポテンシャル」という表現は実は僕の創作。通常は単に「力」と書いてある事が多いが、「力とは・・・・する力である」という表現は堂々巡りだし、上述のように力自体は成果を産まないという意味で敢えて「ポテンシャル」とした。

(※2) 車輪付きの台車とかボーリングの玉とかにしなかったのは、転がすためのエネルギーが別途必要になるから。あくまでも、平行移動している(滑っている)という点が重要。本当は、宇宙空間にボールが浮いている状態を考えるのが理想だが、それだともっとイメージが湧きづらい(やったことがない)と思ったのでやめた。

(※3) 移動と言っても、元々運動してるものは、放っておいても動き続ける。だから正確には、運動の状態を変化させる、という。止まってるものを動かしたら、それは運動の状態を変化させたことになる。動いてる方向を変えても同様。

最高速について

上項の理論は、摩擦や抵抗が無い世界の話であり、実際のクルマは走行抵抗(路面とタイヤの摩擦など)や空気抵抗と闘いながら走っている。陸上の乗り物は、この空気抵抗と走行抵抗に先ず駆動力を食われ、残った駆動力で車体を加速しているのである。

走行抵抗は速度を問わずほぼ一定だが、空気抵抗は速度の2乗に比例する。詳しく言うと、空気抵抗Dは次の式で表される。

ρ:空気密度 V:速度 S:投影面積 Cd:空気抵抗係数

空気抵抗の単位はN(ニュートン)なので、仕事率としてはこれに速度Vをかければ良い。つまり、速度の3乗のパワーで車体を押し返してくる訳だから、如何に高速が燃費に悪いか判る。結局、空気抵抗と走行抵抗のパワーを足したものが、エンジンのパワーと釣り合う速度に達するとそれ以上加速しなくなる。これが最高速なのだ。

逆に言うと、もし地上に空気が無く、どこまでも水平で真っ直ぐな道と、ギア比を幾らでもロングに出来るトランスミッションがもしあれば、どんなに非力なEV(エンジンは空気がないと動かないので)でも、バッテリーがきれるまで加速していける。

まとめ

という訳で、加速だろうが最高速だろうが、低速であろうが高速であろうが、乗り物の動力性能に寄与するのは全てパワー(馬力)なのだ。なのに態々トルクなんて概念を持ちだして、話をややこしくしたのは何故だろう? それは多分、自動車評論家らが低回転でパワーの出るエンジンの事を「トルク型」と評したからではないだろうか?

僕が知る範囲では、小学生の頃に読んだ「間違いだらけの車選び」(恐らく1970年代終盤のもの)に、「アメ車らしくトルク型のエンジン」みたいなことが書いてあった。当時の僕は「馬力とトルクはどうも違うものらしい」という事以外判らなかったが、書いてる徳大寺氏も上述のような物理(力学)を理解してたかどうが怪しい^^; 勿論、大半の大人の読者も同様だろうから、何となく「トルク=加速に有利」みたいな都市伝説を産んだんじゃないだろうか。

因みに、エンジン性能をダイナモで測定するとき、検出しているのはトルクだけ。パワーはトルクにその時々の回転数を掛けて(正確には単位を補正するための係数も掛けて)出してる。よって、トルクとパワーのカーブが同じグラフに併記されるのは自然だが、パワーカーブだけでもエンジン特性はよく判る。なので、生煮えの理解でトルクの概念を持ち出すくらいなら、パワーだけで考えたほうが判りやすい。僕も「低速トルクがある」なんて言葉をつい使ってしまうが、「低回転パワー」とか「高回転パワー」といえば必要十分であり、それで違和感なく理解できるような世の中にならんかなあと^^;

EVの肝は何と言ってもバッテリー。3月に車体を入手してから今まで何をしていたかと言うと、殆どバッテリー選びと仕様の決定です。それまでの長い道のりの前半部を紹介します。

記事が遅れ気味になってるスーパーカブ電動化計画シリーズ第2弾はモータ選びです。電気バイクの法律上の区分で触れた、軽二輪か原付かの件ですが、結局原付二種枠(1000W以下)で行く事にしました。理由は次の通り。

Twitterや掲示板では告知していますが、僕もいよいよEV製作に乗り出しました。

四輪の製作は電動カートならともかく、公道を走れる乗り物を作るのは大変。なので、やはり手始めはバイク。原付のコンバージョンで原付二種(1kW)か軽二輪枠で3-4kW程度を考えています。

先ずは、ベース車両の候補を挙げてみました。

前回の記事「4500kmインプレ」でリアタイヤが激しく消耗している件について書いた。そこで、次期タイヤを選定するのだが、これも一筋縄では行かないのだ。勿論、純正のダンロップD208SMを取り寄せて買うことも出来るが、こんなにライフの短いタイヤはもう勘弁してほしい。

でその、DR-Z400SM専用に開発されたというD208SMだが、実はリアのサイズが特殊で、表記が140/70R17の割りに実際のトレッド幅は150mm以上ある。だから通常の150/60サイズ位に該当する。それに、中小排気量向け(Hレンジ)という条件を加えて候補を挙げてみた。

| 銘柄 | サイズ表記 | トレッド幅 | 標準リム幅 | 許容リム幅 | 外径 | メーカサイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| D208SM(純正) | 140/70R17 | 152mm(実測) | 4.5in | – | 620mm強? | ダンロップ商品ページ |

| D253 | 150/60R17 | 156mm | 4.0in | 4.0-4.5in | 618mm | ダンロップ商品ページ |

| α12H | 150/60R17 | 150mm | 4.0in | 4.0-4.5in | 619mm | ダンロップ商品ページ |

| α12H | 160/60R17 | 168mm | 4.5in | 4.0-4.5in | 631mm | |

| BT-090 | 150/60R17 | 156mm | 4.5in | 3.5-4.5in | 620mm | BS商品ページ |

| BT-092 | 150/60R17 | 152mm | 4.0in | 4.0-4.5in | 610mm | BS商品ページ |

| BT-092 | 160/60R17 | 161mm | 4.5in | 4.0-5.0in | 620mm | |

| DIABLO HR | 160/60R17 | ? | ? | 4.0-4.5in | ? | ピ レリ商品ページ |

| SPORTS DAMON | 150/70 17 | ピレリ商品ページ | ||||

| Pilot Power※ | 150/60ZR17 | 151mm | 4.25in | 4.0-4.5in | 612mm | ミシュラン商品ページ |

| SuperMotard | 16/63-17 | 163mm | – | 5.0-5.5in | 626mm | ミシュラン商品ページ |

※PilotPowerはZRレンジの為参考

判った事は、リム幅4.5inと言うのは150サイズにしてはワイドで、大抵は4.0inが標準になる。まあ許容リム幅の範囲には入っているのだが、「標準」でないとトレッド幅や外径が変わってしまうと思うので、「標準」に拘ってみた。それが青い枠。一方トレッド幅については、160mmを越えてしまうものは避けたい。それがベージュの枠。

結果、標準リム幅が4.5inで尚且つ幅が150mm台となると、BT-090しかない事が判明した。

まあ、このタイヤはWR250Xの標準タイヤでモタードに合いそう。オーナーのまさひどさんによれば、4000kmで6分山くらい残っているらしいので、耐久性もそんなに悪くないだろう。

ただ、それ以外に選択支が無いというのが何ともマニアックなDRZであった。

人のタイヤインプレ

スペックは判ったが実際はどうなのか?ここは人のインプレを参考にしよう。重宝するのがWebikeの商品インプレである。

先ずはBT090のインプレ。話を総合すると、グリップは強力、特にフロントは強力でセルフステアが強く出るほど、ライフは短めらしい。

ちなみに比較されたα10は率直だが接地感に欠けるということらしい。

で次はその後継モデルである、α12のインプレ。基本的にα10の率直さを受け継いでるらしい。ZかHか判らないが冷えてる時は硬い感じらしいが、温まると絶大なグリップを発揮するという。リアコンパウンドが分割構造なのでもちはちょっといいのかな?

D253のインプレ:DRZに乗ってる人が、グリップが良すぎて曲らんと!外車や改造車じゃないとグリップを持て余すそうだ。当然ライフはかなり短いようだ。ちなみに比較されたBT090のリアは数千キロでスリップサインとな!(^^;

DiabloHRのインプレ:ウエットグリップが案外良いらしい。でも真冬の乗り出しは怖いとな。値段が安い!

SPORT DEMON H:バイアスだけどHレンジなので追加。ウエット良好、冬場は怖いってピレリの特性か。グリップ良好、ライフは5000キロ位かな?やはり値段が安い!

こうして見ると、第一候補のBT090は結構性格的に尖ったタイヤみたいだ。ライフも短そうだし。そういう意味では、一番バランスが取れてるのはα12なのかな?しかしサイズが・・・150で良いのかな?

うーん悩ましい、誰かアドバイスくだされ⇒掲示板

従来のガソリンエンジンバイクは排気量によって必要免許や税金、車検の有無などの区分がありますが、電気バイクの場合はモータの定格出力によって次のように分類されます。

- 原付一種 (50cc未満)・・・ 600W以下

- 原付二種(125cc未満)・・・ 1kW以下

- 軽二輪 (125~250)・・・1kW超

スーパーカブ電動化計画で、EV用パーツの情報収集を始めて判ったことは、とにかく日本には何も無いと言う事です。そこで、海外のサイトを探したり、人から聞いたりして見つけたEVパーツショップや情報サイトについて紹介します。

舘内端さんの「電気自動車ベンチャーは成功しない」と言う記事をタイトルに釣られて読んでみました。

要は「ベンチャー(中小企業)の資本力や技術力では、一般販売に耐えうる信頼性やコスト、アフターサービスが実現出来ないだろう」「まあ、発展途上国ならベンチャークオリティーでも良いかも」と言う話のようです。

ヤフオクでZ750を売って、相手の名義に変更した時の体験談です(掲示板からの転載)。よって、小型二輪(250cc超=車検がある)の場合の名義変更手続きです。

僕の場合、神戸陸運局(変更後も神戸ナンバー)でしたが、場所によっては微妙に違う点があるかも知れないので、管轄の陸運局に確認してください。

事前に準備する書類

- 車検証:準備するというか当然あるはずの現在の車検証

- 譲渡証明書:旧所有者の捺印が必要。陸運局のサイトから書式をダウンロード。

- 委任状:新所有者が手続きをする場合は不要。旧所有者が手続きをする場合は新所有者の捺印が必要。陸運局のサイトから書式をダウンロード。

- 新所有者の住民票:発行後3ヶ月以内。尚、旧所有者の住所が車検証の記載から変わっている場合は旧所有者の住民票も必要。

陸運局で入手して記入する書類

- 申請書(OCRシート):鉛筆で記入。新・旧所有者の捺印が必要。

- 手数料納付書:バイクの名変の場合手数料は無料なのに何故か必要。

- 軽自動車税申告書:自治体によって様式が異なるようだ。

- 印鑑:認印でOK。全ての場所に捺印してあれば当日不要だが、念のため新旧所有者の認印を持っていった方が無難かも。(ちなみに、クルマの場合だと実印と印鑑証明が必要)

- ナンバープレート:もしナンバーが他の管轄に変わる場合は現行のナンバープレートを外して持っていく。

TIPS

全ての書類をまとめて窓口に提出すればやる事は終わり。特に不備が無ければ、順番待ち1人あたり5分程度で車検証がもらえル感じでした。ちなみに、何かあると新所有者の名前で呼ばれるので、僕(旧所有者)は暫く気付きませんでした。

それと、提出した住民票は先方で保管するので戻って来ません。僕は自賠責の名変にも必要だったのでその旨伝えると、提出はコピーでも良いとの事で、一旦返してもらってコピーして提出しました。

自賠責の名義変更

自賠責は車体に対してかかっているので、そのままでも保険はおりますが、事故った時の手続きがややこしいので予め名義変更がお勧めです。

必要なものは、保険証書と新しい車検証と新所有者の認印です。保険会社の営業所で手続きを行います。

リーフときたらランドグライダーも取上げないと片手落ちかなと思いつつも、パッと見イマイチだし中身もよく判りません。

しかし、走る姿を見てちょっと見方が変わりました。なんか面白そう(^^/

僕のニューバイクDR-Z400SMのお披露目と言う事で、YSZさんと近場ツーリングを企画しました。

場所はお互いに遠くない京都。中でもバイカーに人気の周山街道に近く、観光名所でもある嵐山にしました。幸い当地の名物である生八つ橋やわらび餅やそばが全てYSZさんの好物である事が判明。この時点で今回の趣旨がバイクとはあまり関係なくなるような予感が・・・

川西-亀岡-京都

当日はほぼ関西全域で晴れ、ただし予報では京都に濃霧が発生するとの事。「何じゃそりゃ」と思っていましたが、兵庫-大阪-兵庫と走りなれた道を進み京都府(亀岡)に入った途端、何やら白い気体が山あいに立ち込めています。湯ノ花温泉街に来るころには本当に濃霧で視界が利かなくなりました。

寒いのでとコンビニに立ち寄りコーヒーを飲むと、朝から良かった便通が更に活性化し、20分くらいトイレで過ごす羽目に。「1時間もあれば余裕だね」と思って家を出たのに、ここ亀岡で既に1時間近く経っているではないですか!

おまけにその後、いつもの亀岡バイパスをケチってスルーし、9号線に乗ろうとして狭い田んぼのあぜ道に突入。ここで更に10分のロス。京都市街に入る頃には天気は快晴になったものの、結局待ち合わせ時間には30分以上遅刻してしまいました。ごめんなさいYSZさん。

嵐山で昼食

待ち合わせ場所は嵐山公園。ストリートビューで見たとおりの光景の中にYSZさんの小さなエイプがありました。僕もバイクを停めて辺りを見るもYSZさんはいない。まあ、待たせるより先に観光しててくれたほうが有難いので、写真を取りならがら辺りをうろつきます。

暫くするとYSZさんが現れて、目出度くご対面。やはり僕が来ないので先にみやげ物屋をチェックしていたそうです。時間も昼前になっていたので、混む前に予定していた蕎麦屋で昼食をとる事にしました。

ここは「よしむら」というネットでも評判が良い店で、外観も中の構造も中々風情があってグッド。ただ、渡月橋が見渡せることが売りの2階は全部で30席くらいしかなく、更に渡月橋に面したギャラリー席は10席くらいで当然満席でした。もっとも、紅葉もまだ見ごろではなく、どうしても見なきゃいけない景色でもありませんが。

肝心の料理ですが、蕎麦御前というのを頼んだのですが、ざる蕎麦一杯と混ぜご飯と漬物という非常に質素なもの。味も淡白ながら蕎麦の実の香り豊かな超上品な仕上がりどした。ボリュームの少なさも、これからスイーツを制覇する事を考えれば丁度良さそうです。

食事が済んだら、早速スイーツ探しの旅へ。

食事が済んだら、早速スイーツ探しの旅へ。

みやげ物屋に入るといきなり試食を開始するYSZさん。試食用の断片が無い場合は「これ試食できないですか?」と尋ねるバイタリティー。そう聞かれて試食用のケースを下から出してくる店側も準備万端(でもそれなら最初から出しとけば良いような)。

そんな調子で試食の梯子をしているうちにお腹が膨れてきたので、腹ごなしにお寺めぐりへ。

天竜寺散歩

世界遺産天竜寺。繁華街から一歩わき道に入ると、自然豊かな庭園が広がります。拝観料は500円、これに100円を追加すると本堂に上がれるのですが、この100円は価値ある投資(?)でした。

大方丈というメインの建物の中から庭園の主要な部分が殆ど見渡せます。ボックス席から外を歩く一般人を見下ろしているような、プレミアムな気分が味わえます。畳の間も広々していて気持ちよくゆったり出来ます。ただし、寝転んではいけないというお触書が。本当に寝てしまってよだれとか垂らす者が居るからだろうか?

そこから裸足のまま、渡り廊下を通って多宝殿(書院)という小さめのお堂に行けます。内部には長机が置いてあって写経をしている人が居ました(でも一般客は入れない)。

再び大方丈に戻って、庭を眺めてマッタリ。ロシアの赤ちゃんも畳で遊泳(ムービー)

大方丈をぐるっと回った後、一旦外に出て庭を散策します。今度は見下ろされている気分です。

多宝殿の更に北まで来て、敷地内をほぼ全部回ったので、北の出口で出ました。すると、すぐ目の前が有名な竹林のトンネル(ムービー)でした。

再びグルメ散策

竹林を西に行くと保津峡のトロッコ駅なので、東に歩いたら元のみやげ物通り(ほぼ北端)に出ました。グルメ探索再開です。

YSZさんは、八つ橋の他に大根の漬物も探してるので、甘い・辛いの絨毯試食攻撃。でも結局「漬物は食後すぐ来た店が一番良かった」とのこと、南端の渡月橋付近のその店まで戻って確認試食。そうしたら、「あれ?なんか違うぞ」「さっきの店の方が良かった」と仰る!人の波をかき分けて、再び竹林の出口まで戻ります。

しかし、「さっきの店」を探すも、見つからないというか思い出せない。多分試食のしすぎで、味覚が麻痺して混乱しているのでしょう。今度は「蕎麦屋で食べた大根が一番良かったかも」とのこと(^^; とりあえず、目に止まった湯葉を買って、八つ橋はまた最南端の店に戻って(店の人は僕たちの事を覚えていた)、決めていたアンコの無い皮だけの八つ橋をご購入。八つ橋は極めると皮だけになるようです。

で最後に、蕎麦屋「よしむら」に戻って、食事に出た大根漬物を売ってないか聞いてみたら売ってました。試食は出来ませんが(ある意味それが良かったのかも)、最後の頼みでご購入。これでようやく終了、ご苦労さまでしたbyおたべちゃん。(ちなみに、YSZさんのブログによれば、この漬物で正解だったそうです)

想定の範囲とは言え、グルメ探求には妥協を許さないYSZさん。僕は付き添いだけで満腹になり、自分のお土産は何も買いませんでしたが(バイクに搭載するスペースも無い)、家に帰ってから小さなお菓子でもいいから何か買っとけば良かったと思いました。

周山街道ちょこっと周遊

果てしなき試食バトルが終わったのが4時前。かなり日も傾き始めましたが、一応予定していた周山街道をいける所まで走る事にしました。

嵐山の雑踏をすり抜けて、街道の入り口、地図の確認の為停まったコンビニでバイクチェンジ。YSZさんのエイプ100は吸気系やマフラーを改造していて、僕のDRZより明らかに爆音です。その甲斐あってか、加速は思ったより力強いですが、60km/hくらいから頭打ち感が。ハンドリングは超軽快で、リアタイヤが常に滑ってるような感覚さえ覚えます。

一方、僕のDRZに乗ったYSZさんは「クルマが詰まっていて良くわからない」と。試食も試乗も妥協を許しませんね(^^; そこでトンネル手前でわき道にそれて、YSZさんの先行でスタート。ドンドン離れていくYSZさん、頑張れエイプ!と言っても、タンクよりデカイタンクバックによりニーグリップもままならない蟹股状態、頑張らない生き方の方が似合います。

4分足らずの走行で分岐に到着。そこはさっきのトンネルの出口だった。つまり、トンネルの迂回路を走ってきたと言うわけです。

4分足らずの走行で分岐に到着。そこはさっきのトンネルの出口だった。つまり、トンネルの迂回路を走ってきたと言うわけです。

YSZさんのDRZインプレは「トルクはあるし、ハンドリングも自然。足つきはちょっときついけど、軽いからなんとかなる。」との事。

しかし、僕が再びApeから乗り換えると、DRZがまるでKTM SuperDuke990のような巨漢バイクのみたいに感じました。慣れって怖いですね。特に軽くて楽な方にはすぐに適応してしまうようです。

その後YSZさんは、時間も遅いし燃料残量も心配なので、当初予定していた周山街道~琵琶湖北回りルートを諦め、一旦京都市街に戻るルートで帰ることにしました。途中まで一所に走って、分岐でお別れです(それでも行き過ぎが判明し、引き返していきました)。

帰路(周山街道~亀岡)

僕の方は、周山街道をもう少し北上し、北周りで亀岡に戻るコースを選択しました。(これより先はかなりローカルな情報)

YSZさんと別れて暫く、ショートカットになる県道363号との分岐が現れますがスルー。そのまま周山街道で栗尾峠を越えました。この辺りは勾配がきつくてタイトなワインディングです。減速帯も多いので、クルマがいなくても楽しめるかどうか微妙な感じでした。まあ、逆方向(上り)ならOKかな?

京北周山町まできて左折し国道477に入ると、ここもかなりタイトですが路面が良いので(しかも上り)、モタードにはエキサイティングなコースでした。その後暫く速度が乗る広い道が続き、やがて先ほどの県道363号と繋がる362号と合流します。そのまま直進すると集落があり、県道364号に分岐しますが、こっちは西に行き過ぎるので更に道なりに進みます。

すると深い山裾に入り、やがてトンでもない山道に突入します。巨大な北山杉に囲まれた薄暗くてジメジメした舗装林道。なのに偶にクルマがすっ飛んできます。ツーリングマップルにも「深い山中の細い道」と書いてありますが、だったら何故ココがピンクのお勧めルートなのかと(^^;

気分的にはかなり時間が掛かって、ようやく出口付近に来ると県道363号と合流。こちらを通って来た方がマシだったかも知れません(直前まで集落がある)。やがて八木町神吉の集落に入ってホット一息。しかし、まともな2車線道路もつかの間、更にもうひとつ山越えです。ただ、こちらはさっきよりは大分マシでトラックでも何とかすれ違える道幅でした。完全に日が落ちて薄暗いですが、周りのクルマのライトがガイドになります(つまり交通量が結構あるということ)。

そしてようやく、八木町の平地に入り無事生還した気分。ちなみにココまでずっと国道477号です。亀岡市街方面には行かず、八木町の中心部を突っ切って能勢方面にショートカットしようと思いましたが、分岐を見過ごし結局亀岡まで下ってしまいました。

前にも書いたけど、京都は街を一歩出るといきなり深い山中になりますね。しかも、天狗や山賊が出てきそうな狭くて暗い道、外部から隔絶されたような集落など、現代日本とは思えないような近寄り難い雰囲気があります。

Z750購入から5年の歳月を経て、ついにマシンチェンジ。新しい仲間はDR-Z400SM。先ずはマシン選択の経緯を紹介しよう。

このバイクは2004年暮の発売当初の試乗会からのべ3回ほど試乗しているのに、何故かあまりピンと来なかった。悪くは無いかエンジンも車体も普通で感動が無いのだ。

一方、5年に渡り僕の下を通り過ぎて行った数々の試乗バイクたちの中には、凄いバイクや感動するバイクもあった。なのに何故今さらDRZなのか?・・・実は僕自身この問いに対する明確な答えを見出せていなかった・・・納車されるまでは。

600から250へ

今年(2009年)の春ごろまでは、次期マシン候補は「Z750より軽い600クラスネイキッド」が中心だった。特に今年は国産600(ER6,XJ6,Gradius)がそろってモデルチェンジ。試乗するとER6は期待ほどではなかったが、XJ6は思いの外良かった。

しかし一方で、同じ直4ネイキッドじゃああまり変わり映えしない気がしてきた。では250はどうか?

Ninja250Rはオールマイティーだが、重すぎて出だしはかったるい。DトラXはエンジンの伸びが無いしサスが硬い。WR250Xは高性能だが値段が高い、ハイオクも高い、シートも高い!

偶々試乗したKLX250が案外良く、オフロード回帰の衝動に駆られ、夏ごろには真剣に検討し始めた・・・が足つき性と重いハンドリングの点で二の足を踏んでいた。

思わぬ伏兵:スズキの400

そんな折、転機となったのは8月末に開催された、スズキのABS体感試乗会だった。

そんな折、転機となったのは8月末に開催された、スズキのABS体感試乗会だった。

ABSにはあまり興味は無いが、「もしかしたら他の車種も試乗できるかも」と思って一応行ったのが運命の分かれ道。GSR-400(09モデル)があまりにも素晴らしかったのだ!エンジンの伸び方がスムーズかつ感動的、これなら600ccすら要らんやろと。

DRZは?・・・乗りました、ついでに(^^;これも今まで試乗した中では最も好印象。エンブレの強さや低速トルクの細さやハンドリングの緩慢さをあまり感じなかった。

でも感動したのはあくまでもGSR400。後日、最寄のスズキワールドで、08モデルだが公道で試乗。エンジンが違うのは当然として、気になったのは乗り心地の硬さ(09モデルはシートは改善されているが、サスは多分同じ)。

一方DRZは、もうディーラーに試乗車なんて残っていないし、レンタルバイク屋にも無い。公道インプレは買ってみるまで判らない。

ただ何れにせよ、排気量は400位が適当と確信し始めた。600でもパワーを使いきれないし、かといって250だと最近の排ガスや騒音規制を課されるとどうしても物足りない。と言う事はスズキしかない(^^;

逆車にとどめ

ちなみにこの時点で、逆車は完全に対象外となる。69馬力のGSR400(09)は勿論素晴らしかったが、他にもZRX1100DAEG,09’YZF-R1など、馬力規制を突破した国内仕様が出始めたからだ。

こうなると、逆車の諸経費の割高感だけが目立つようになる。例えば、GSR400とXJ6Nを比較すると車両本体はXJ6の方が安いのに、実際の乗り出し価格は(値引きを含め)GSRの方が10万以上安くなる。

もっと極端なのは、09’R1(国内仕様)は安売り店なら乗り出し100万台。これはグラディウス650の乗り出し価格とほぼ同じ。最先端クロスプレーンのスーパースポーツとカジュアルネイキッドが同じ値段!欧米人が聞いたら理解に苦しむだろう(多分かの地では保険料も含めるとR1の方が50万円は高い)。

こうなると逆車の新車なんて阿保らしくて買えない。今後また大型に戻る事があったとしても買うなら国内仕様か逆車の中古だと思う(不人気のXJ6Nなんて良さそう)。

GSR-400 vs DR-Z400SM

と言うわけで、候補はGSRとDR-Zに絞られた。両者の長所と欠点(懸念事項)をまとめると次の通り。

GSR400:素晴らしいフィーリングの新世代エンジン。足つきも取り回しもZ750より確実に楽、しかも同じ乗り方でOK.言い方を換えれば変わり映えしない(乗り心地も硬い)。しかもタイヤサイズが同じ(リア180は400には太すぎる!)

DR-Z400SM:軽さと上質なサス。モタードならダートもそこそこ、ドリフト、ウイリー・・・夢が膨らむ。実売価格は15万ほど安い。しかし、エンジンは今さらキャブ仕様、バタくさいビックシングル。「お尻が痛い」と悪評高いシート。

正直言って直感的に惹かれるのはGSRの方だ。馬力規制なんて妙なものを止めて、最新の技術を投入すれば、環境に配慮しつつこんなにも気持ちよいエンジンが出来るんだと。

それに対してDRZは絶滅寸前のキャブ仕様、5年も前に発売されたモデルを何故今さら?と自問自答。しかし、タイトワインディングに囲まれた現在の住環境では、軽さと足回りが最重要だと実感していたのも事実。現実の路面ではDR-Zに適正があるはずだ。

こうした迷いを抱えたまま、Gooバイクで価格情報をこまめにウォッチ。一方Z750の売却も買取屋相見積り⇒ヤフオク出品とかなり手間をかけた。そうこうしているうちに、DRZの価格が一部で値上がりを始める。メーカーの在庫処分セールを期待していたが、逆に駆け込み需要か?これはマズイ。

結局のところ勝負を分けたのはやはり値段(^^;GSR400との比較だけじゃなく、今後の環境対応や市場動向を考えると、この価格でこのパフォーマンスのバイクはもう出てこないのではないかと思ったから。そして、一度はモタードを所有して公道を走らせてみたい、という実験的な衝動かな(お尻の痛さも含めて)。

果たしてその結果は?バイクインプレNEOをお読みください。

大体2005年以前のバイクインプレ一覧です。最新バイクはこちら⇒ バイクインプレNEO

評価項目について

- エンジン性能:常用域(中・低回転)での加速力(感)。当然大排気量車ほど高得点だが必ずしも高ければ良いわけではない。

- エンジンキャラクタ:コントロールのしやすさ・振動・音などフィーリングの評価。

- ポジション:基本的にはアップライトで楽な方が高得点。でも、レーシーでもバランスがよければ評価も悪くない。

- 総合評価:言うまでも無く個人的な主観で欲しいかどうか。各項目の合計ポイントではない。

評価点について

「リッターバイクとしてはパワーが・・」と言った同一カテゴリーでの評価ではなく、すべてのバイクを同じ基準で扱っているつもりです。コメントの頭の数字が得点で上から順に;

⑩完璧 ⑨ほぼ完璧 ⑧かなり良い ⑦良い ⑥まあまあ良い ⑤普通 ④イマイチ ③まずい ②ひどすぎる ①最悪

試乗コースについて

バイクの印象は試乗コースに大きく左右されますし、そのときの体調とか前後に試乗したバイクなども影響するのか、別の場所で試乗するとかなり違ったインプレになってしまいます。そこで、試乗コースを次のようにカテゴライズして表示する事にしました。

- 駐小:教習所や普通の駐車場にパイロンを置いたようなタイトなコース。

- 駐大:かなり大きな駐車場にパイロンを置いて作ったコース。直線スピードは60km/h以上。コーナは中低速

- 市街:比較的混雑した市街地コース。絶対スピードは低く、コーナーも殆ど試せない。

- サーキット:コーナは中速以上で平均速度は比較的高いが、先導車がいるので条件の割にはのんびり走行。

| バイク名 (試乗コース) | エンジン (性能/キャラクタ) | ハンドリング | 乗り心地 | ポジション | 足つき性 (取り回し ) | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| CB1300SF(’03) (市街) | ⑨/⑥ 巨大トルク、重厚な質感。回す気もおきない。 | ⑦ この巨体なのにかなり軽快で変な癖もない。 従来モデルとは別物らしい。 | ⑦ 大型車らしく重厚で、あたりも柔らかめ。 | ⑥ 楽チン・ハンドルもあまり遠くない | ⑤ 高さは低めでも幅がある。しかも重量が・・・ | ⑤ 巨体の割に軽快で街中でも普通に走れる、でもそれだけ。 これだけ大きい必要あるの? |

| VFR800 (市街) (駐小) | ⑧/⑩ 直4よりスムーズでトルク感はリッター並み。不思議に中回転あたりで振動が殆ど無くなる。独特の音も良い。 | ⑦ 重さはそれなりに感じ軽快ではないが、交差点では自然で扱いやすい。 | ④ ギャップで結構突き上げがあった。高速設定か? | ⑤ リッターSSよりは大分まし。ハンドルはセパハンとしては高く、若干遠め。 | ⑤ リッターSSよりは大分まし。 | ⑦ ハイスピード快適ツアラーにして取り回し良好。高速ツーリングでは無敵。 |

| CBR954RR (市街) | ⑩/⑥ 軽量車体との組み合わせで超強力。03’R1よりは何とかなる。シャープでドライな質感。 | ⑥ 相当シャープで剛性感高い。600よりはハンドルの手ごたえあり。 | ⑥ 見かけの割に、それほど悪くない | ④ リッターSSの中ではハンドルが近めで楽な方だがやはりきつい | ④ リッターSSとしてはまともな方かな。軽いので何とかなる。 | ⑤ ホンダらしく中庸なキャラのリッターSS。ただし、ハンドリングのシャープさはやりすぎか。 |

| CB900ホーネット (市街)(駐小) | ⑧/⑥ トルクフルだけど印象薄い。 | ⑤ 若干操舵角が付きやすく、ねっとりしてるかな。乗り方次第で異様に軽い。 | ⑤ 可も無く不可もなく。 | ⑥ ネイキッドの標準 | ⑤ シート高の割には良くないけど、問題ない。 | ④ 値段は安いがすべてに特徴なし。市街地のほうが印象良い。 |

| CBR600F4i(02) (市街) | ⑥/④ ちょっとがさつで吹けもイマイチ。 トルクが細くてスタートでも気を使う。ある程度回せばそれなり。 | ⑧ かなりシャープで軽快。跨いでも走ってもSVより軽い。ブレーキングも安定している。 | ⑥ 締まった感じだが悪くないとおもう。 | ④ ハンドルが低くないけど遠め。細いタンクだけど形はイマイチ。 | ⑤ 細い車体の割に954と大差ないような。 押し歩きはSVより少し良い。 | ⑤ 600SS中では安くて、スタイルやハンドリングは好きだけど、エンジンがね・・ |

| CBR600RR (‘03) (市街) (サーキット) | ⑦/⑦ F4Iより大分トルクフルでフィーリングも良くなっている。 | ⑤ 極低速コーナーではハンドル切れ込み感あり。速度を増すと妙な粘りが出て、ラインが限定される。 | ⑥ 意外と良いかも。 | ③ コンパクトだけどハンドル低すぎ。 | ③ OFF車に近い悪さ。まあ、軽いからなんとか。 | ⑤ ある意味ホンダで最もスパルタンかつ癖のあるバイク。 |

| XR250 (‘03) (駐小) | ④/⑥ 低速から力強く、割とスムーズ。 | ⑥ 安定感あるが、オンロードでは少々鈍くサスも動きすぎ。 | ⑦ 柔らかいサスで快適だけど、ちょっと動きすぎかな。 | ⑨ 当然楽。従来モデルよりハンドルの位置が自然かも。 | ④ 両つま先が地面に触れる程度。軽いから許せる。 | ⑤ 久しぶりのOFF車だけど、少なくともONでは鈍重。 |

| XR250モタード (市街) (駐小) | ④/⑥ 基本的には上のXRと同じ筈。でも何故か若干シャープな感じが・・・ | ⑨ 旋回は怖さも癖も無く軽快で自由自在。締まったダートなら結構安定してる。 | ⑧ リアは柔らかいけどフロントはXRよりしっかりしている。 | ⑨ XRとの違いはよく判らなかったが、ハンドルが狭いらしい。 | ⑥ XRより数センチの差だが、大分良く充分実用的。 | ⑧ 中・低速ベストハンドリング。高速移動が快適なら言うことなし。 |

| CB400SF(04) (駐小) | ⑥/⑦ 初期型とは違い、トルクフルで滑らか。 低速でもSVと変わらない力強さ。 | ⑨ 低速コーナーは自由自在かつ安定。ジムカーナのようなコースではめちゃ楽しい! | ⑥ ストローク感はあまり無いが、悪くは無い。 | ⑦ さすが400ネイキッド。体に無理がありません。 | ⑧ さすが400、良好です。 | ⑧ さすがホンダの売れ筋。エンジンも車体も、誰が乗っても無類の扱いやすさ。 |

| CBR600RR(05) (駐小) | ⑧/⑧ 6Rと方を並べる驚きの低速トルクとスムーズさ。 抑えたピークパワーと言い、これってSSのエンジンなのか? | ⑥ これも従来の癖(取り留めの無さ)が薄らいで扱いやすくなった。 | ⑥ しなやかな印象で、悪くない。 | ⑥ これも格段にアップライトになった。 | ⑥ これもかなり改善された。ポジションの変化はシート高のせいか? | ⑦ あらゆる点で従来モデルより扱いやすくなった。街乗りSSと言う新ジャンルを確立した(?) |

| XR400モタード’05 (駐小) | ⑥/⑥ スムースでマッタリ系。 エンブレも強すぎず、気楽に走れる。 | ⑧ DRモタードより軽快感あり。低速・低荷重設定で街乗り向き。 | ⑨ フワフワしない程度に柔らかい。 | ⑨ らくちん。 | ⑥ DRより明らかに良いばかりか、XR250よりわずかに良いかも。 | ⑦ モタードのスポーツマインドとパーツの質感を追求しなければ、快適街乗りバイク。 |

| XR230‘05 (駐小)(街) | ④/④ 駐車場コースでは良かったが、街で乗ったらダメだった。大きい振動、非常に古臭いフィーリング。 | ⑦ オフ車の割にはしっかり間、接地感もあるし、結構クイックに曲がれる。 | ⑦ オフ車らしくとても柔らか。車格以上にストローク感あり。 | ⑨ 楽チンだし、窮屈さも無い。タンクがせりあがっていないので前後移動しやすい。 | ⑨ 250モタードより格段に楽。 低重心で取り回し最高。 | ⑥ 街で乗ったら評価が低下。エンジンが古くさすぎる。30年近く前の物を使い回すホンダの姿勢は疑問。 |

| CB1300 スーパーボルドール‘05 | ⑨/⑥ スムーズかつ怒涛のトルクでスタートダッシュで無敵。ただし、キャラクタはそっけない。 | ④ フロントだけが激しくノーズダイブながら敏感にステアし、リア(と言うか車体)が付いてこない感じ。 | ⑥ フロント柔らかすぎ。リアはストローク感無し。 ただし、突き上げは無い。 | ④ ハンドルが妙に遠い。 | ③ ぶっとくて重い車体。 | ④ カウルが付いたのは良いけど、ハンドリングのバランスは崩れた。信号GP系直線番長。 |

| バイク名 (試乗コース) | エンジン (絶対性能/性格) | ハンドリング | 乗り心地 | ポジション | 足つき性 | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| FZS1000 (市街) | ⑧/⑦ トルクフルでパワフルしかもリッターSSと違って扱える速さ。 質感もジェントル。 | ⑦ 低速コーナーではセルフステアが強いが、活発に走ると軽快でしなやか。 | ⑧ 柔軟かつ安定感あり。 シートも腰があって幅広。 | ⑨ タンクが短く・ハンドル高く形状も良い。ただタンク形状がニーグリップで少し痛い。 | ② 幅広かつ高いシート。重い(重心高い)ので停車するとかなりヤバイ。 | ⑥ 素性は良いけどあまりにも背が高く、重さもある。 |

| YZF-R1(03) (市街) | ⑩/② 凶暴パワー。低回転じゃないと怖いのに、あっという間に回ろうとする、制御困難。 | ⑤ 全体にシャープなのに、ハンドルあたりにねっとりした感じが。どう走ったら良いのやら。 | ⑥ SSとしては良いと思う。 | ② 一見コンパクトだけど、ハンドルが低くかなり厳しい。 | ④ 前傾ポジションを考えると③に近いかも。 | ③ 僕の腕と体格では全く手に負えない。 少しの試乗でぐったり疲れた。 |

| XJR1300 (市街)(駐小) | ⑨/⑤ さすがに大トルクだが、回転は上げたくない感じ。 質感はマイルドで印象薄い。 | ⑥ 基本的に自然で、 パイロンコースでもクイックではないが、鈍くもない。 | ⑥ どっしりしてて悪くないと思う。 | ⑥ ネイキッドとして自然だが、若干ハンドルが遠いかも。 | ④ 高くは無いが、幅があるし、何より重量が・・・ | ④ すべてにおいて中庸で、何処も悪いところがないが何も感動がない。 |

| T-MAX(02) (市街)(駐小) | ⑤/⑥ 低速パワー感は400ネイキッド位でたいした事なし。 マイルドで振動がとても少ない。 | ⑥ ホイルベースの長さを感じるが、バンクしても安定していて怖くない。 | ⑥ ロングホイルバースのせいで良いと思う。 | ⑧ 絶対的にはかなり楽だが、スクーターとしてはスポーティーかも。 | ② 高さはともかく車体幅のせいで、足が全く付かない。 | ⑤ スポーティーなイメージがあるけど、意外にまったりした感じ。 所詮はスクーターか。 |

| T-MAX(06) (駐大) | ⑥/⑥ 以前より出足加速が良くなっていた。 エンジン振動は250スクータよりある。 | ⑥ 基本的にナチュラルだが、セルフステアが不足し舵を当てるような操作が若干必要。 | ⑥ どっしりしている。 | ⑧ 絶対的にはかなり楽だが、スクーターとしてはスポーティーかも。 | ③ やはり厳しいが慣れれば何とかなるか? | ⑥ マイナーチェンジ(時期不明)で各部改善か?でも、基本的には100キロ近く出さないと真価は判らない。 |

| TDM900 (市街)(駐小) (駐大) | ⑦/⑥ 基本的にトルキーでスムーズだが、低回転ではすぐノッキングしエンスト寸前。 回しても振動は少ないがエンブレがきつくなる。意外とおいしいゾーンが狭いかも。 | ⑦ クイックではないが、倒しこみの軽さや安定性や操舵角の付き方、すべてが自然で扱いやすい。 | ⑦ 柔らかく長めの足だが、オフ車のようにゆらゆらしない。 | ⑧ 基本的にはかなり楽だが、何だか独特。 ハンドルが少し狭いかも。 | ⑤ シート幅が狭めなので、高さの割にまとも。 見た目に反し跨った時の手ごたえは軽い。 | ⑥ 市街地ののろのろ運転は少し苦手だが、ツイスティーロードで速く、高速巡航も楽そう。 |

| YZF-R6(03) (市街)(駐小) (駐大) | ⑧/⑦ 中低速トルクもわりとあり、軽い車体のおかげで活発に加速。 でも本当は回転を上げてアグレッシブに走りたくなる性格。 | ⑤ 低速コーナーではハンドルに妙な重さを感じ曲がりにくい。 | ⑤ 突っ張った感じの固めの乗り心地。 | ⑤ ハンドルが近いので割と楽だが、視覚的につんのめる感じ。 | ⑤ 数値的にはビックSSと変わらないが、スリムかつ軽量なせいか悪くない。 | ⑥ 残念ながら試乗するたびに印象が悪くなる。 周りが急速に良くなるせいか。 |

| FZS600(02) (市街) | ⑥/⑥ おとなしい性格だが、低速側に振ってあるので、市街地を普通に走ればそこそこ活発。 | ⑦ FZ400のシャープさと比べると大分安定志向。とは言え鈍いことは無くすべてが自然で丁度良い感じ。 | ⑧ 車重が600にしてはあるせいか落ち着いていて、あたりも柔らかい。 | ⑧ カウル違いの従来型より若干ハンドルが近いようで、とても楽で無理がない。 | ⑦ 400ネイキッドと同等なので当然良い。 | ⑦ すべてにおいて適当。トータルバランスがとてもよい。 ただ、刺激や新しさはない。 |

| YZF-R1 (04’)(市街)(駐大) | ⑩/⑧ 03’とは打って変わってマイルド。市街地でも扱いやすく、質感も高い。 回せばとんでもない力がある(筈)。 | ⑧ 低速コーナーでもハンドルの切れ込みや重さが無くとても自然。 | ⑦ しっとりしてて、案外悪くない。 | ⑦ 意外にもきつくない。R6より楽かも。 | ⑥ SSとしては良好。 | ⑧ すべてにおいて03モデルとは別物。これだけ扱いやすくてパフォーマンスが高いと、R6の立場は・・・ |

| FZ6-S(04) (駐大) | ⑦/⑥ 非常にフラットトルクで600としては力強い。 スムーズでありながら、硬質でドライな質感。 | ⑧ とても率直で扱いやすいハンドリング。 「N 」は輪をかけてクイック。でも自然。 | ⑤ フロントサスは良く動くが、リアは硬すぎて殆どストロークしない。 | ⑨ ハンドルは近く高く、形状が結構絞られていて非常に快適。 | ⑤ リアサスが沈まないので結構厳しい。重心が高いので取り回しも結構重い。 | ⑧ 硬いリンクレスサスにコストダウンが感じられるものの、至って率直な優等生。ただ、ぐっと来る何かが無い。 |

| Tricker (駐小) (市街) (ダート) | ④/⑤ セローより25cc増えたからと言って、特別トルクが増した感じは無い。 この車体には必要十分なパワー。感触も普通。 | ⑤ 低速ダートではセローよりクイックなのに、フロントが逃げる感じがなくて、とても率直。 ただ、舗装路である程度速度を出すと、若干立ちが強いかも。 | ⑦ 前後ともとてもよく動くサスで、乗り心地良好。 | ⑥ 楽チンを通り越して、ハンドル近すぎ高すぎ。 スタンディングが似合う。 | ⑩ セローよりすべてが二回りコンパクト。 MTB並みと錯覚してしまうほど。 | ⑦ アクションの練習は勿論、山で遊ぶにもセローよりこちらを選ぶ。 ただ、街乗りを考えると、XRモタードを選ぶ。 パーツの質感も少々安っぽいかも。 |

| マジェスティーC | ⑦/⑧ ビックバイクにひけを取らない出足加速。振動も殆どなくジェントル。 | ⑧ クイックでありながら、ナチュラル。スラロームもすいすい。峠でも下りなら結構速いとみた。 | ⑥ かなり荒れた路面でなければ、悪くないと思う。 | ⑨ 楽珍で自然なポジション。 | ⑧ 幅はあるけど、低いシート。全く問題なし。 | ⑧ 実質的な速さと快適さを備えた真の街乗り快速。最新ライバルが重量増するなか、俊敏さで逆に引き立つ。 |

| バイク名 | エンジン (絶対値/キャラクタ) | ハンドリング | 乗り心地 | ポジション | 足つき性 | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SV1000S(2003) (市街) (駐小) | ⑧/⑦ アクセル操作に対するレスポンスが400に比べ全然穏やかなのが驚き。 低回転から1Lの力を発揮するが、穏やかなパワー特性なので扱いやすい。 | ⑦ ビックサイトのコースではもっさりした印象だったが、公道で乗るとリッターバイクとしてはかなり軽快。同じキャラの弟分SV400Sとほぼ同じ感覚で操れる。 | ⑥ 重量のせいもあると思うが、400より大分あたりが柔らかいようだ。 | ④ 前傾度合いはSV400S若干きついかな。 04モデルで改善。 | ④ かなり厳しいが、スリムなのが救いか。 04モデルで大幅改善。 | ⑦ ビックサイトの印象と打って変わり、街中では扱いやすく旧モデルから色々と洗練されている。 |

| SV400S(初期型) 日本全国 | ⑥/⑦ 未だにこのクラスでは最強のトルク。実用上の速度の乗りは600とさほど遜色ないと思う。音も良い。 最大の弱点は、アクセルオン・オフでトルク変動がとても大きいところ。 | ⑥ 基本的には安定志向。バンキングは素直だが、向きはあまり変わらない。 市街地ではネイキッドの方が楽だが、高速コーナー及び切り返しは得意かも。 | ④ あたりは硬めなのに、ドタバタと落ち着かないサスペンション。 シートは硬めだが僕には快適。 | ⑤ ハンドルは見た目より高いが遠め。水平なシートでお尻が突き出しバランスがイマイチ。 | ⑦ 今のビックバイクと比べると、かなり低い。 重心高めで車重の割りに取り回し重く感じる。 | ⑦ 個性的でありながら、あらゆるシチュエーションで平均点が高く、 コストパフォーマンスも非常に高い。 400は一代限りの幻の名車かも。 |

| DR-Z400SM ミニサーキット | ⑥/⑤ OFF車然としたもっさりフィーリング。250単気筒並みにスムーズだがパワー感もそれなり。 回せばパワーがあるはずだが、エンブレが強いのでそれも厳しい。 | ⑦ ナチュラルだが250モタードと比べて安定志向。 しっかり感はあるがヒラヒラ感は無い。 とは言え絶対重量は軽いのでカートサーキットでは楽しい。 | ⑧ ロードスポーツとしてはソフトで乗り心地は良いが、動きは上手く抑制された上質なサス。 | ⑧ 着座位置の自由度が高いのでポジションは自由自在。 シートは固めでOFF車系の中ではお尻も痛くなりにくいと思う。 | ⑤ DR-Z400S(OFF車)と比べて格段に良い。 250モタード並みで街中もOK。 | ⑥ 期待が大きかっただけに、ちょっと拍子抜け。特にエンジンはもっとパンチを増してエンブレを弱めて欲しい。 車体のポテンシャルは高いと思う。 |

| アドレス 125V (街) | ⑤/⑦ ガバッと開けなければ意外とジェントルな出足だが、40キロからグングン加速し80キロまで余裕。音は案外勇ましいが振動はマイルド。 | ④ 小径ホイールと言うかスクーターの性か、切れ込むステア。曲がるのは楽しくない。 | ⑥ 小径ホイール、ショートホイールべースの割に悪くない。 | ⑥ かなりコンパクトだが、原チャリほどは窮屈じゃない。 | ⑩ 原チャリ並みの車体で、悪いはずが無い。 | ⑧ 原チャリ並みの車格&価格に、2.5倍のエンジンパワー。 早さ・楽さ/コスト(@街)=世界一。 |

| バイク名 | エンジン (絶対値/使い安さ) | ハンドリング | 乗り心地 | ポジション | 足つき性 | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ZRX1200R (駐小) | ⑨/⑧ とても力強く存在感がある。 なのに割とスムーズでマイルド。 | ⑥ 意外と軽快。 ゴロッっと傾く感じはあるが、ハンドルが切れ込んだりせず自然。 ただ、タイヤとシャシが車重とパワーに負けてる感じがする。 | ⑧ 重厚で悪いはすがないと思う。 | ⑨ ハンドルの近さ高さは僕にベストマッチ。 大きい人だとせせこましいかも。 | ⑤ 数値的には低めだけど幅が広いのかあまり良くない。 傾くとさすがに支える自信が無い。 | ⑥ ビックネイキッドとしてはシャープなハンドリングとエンジンで面白い。 ロングライドでも疲れにくそう。ただあまりにも重い。 |

| Z1000 (市街) (駐小) | ⑧/⑦ ZRXよりさらにスムースで洗練された印象。パワー的には、少々大人しい低回転に対して、中速以上の炸裂する力がやや唐突な気もする。 | ⑧ ZRXより2回り軽くコンパクトなので、シャシに余裕があって不安感は無い。クイックで軽快ながらセルフステアが自然で低速でもふらつかない。 | ⑦ 腰があるけどごつごつしてないと思う。 | ⑦ ハンドルが近くて低い、ネイキッドと言うよりSS系のコンパクトなポジション。と言ってもSSより断然前傾は緩やか。 ただ、ハンドルは幅広でストレートすぎる。もっと絞った感じの形状が良い。 | ⑤ 同じシート高のリッターバイクの中ではマシな足付き性。 車体はコンパクトだが、停まった時の重量感は数値なりにある。 | ⑧ 個性的で エキサイティングでかなりお気に入り。公道では600SSより速く走れるかも。 惜しむらくは、2段エンジンと防風効果が無い車体。 |

| Z750(2004) | ⑧/⑧ 高回転型のZ1000より低速トルクが太い!しかも滑らか。レスポンスも穏やか。 集合マフラーも低音が効いた落ち着いたサウンド 。 | ⑧ Z1000よりサスが柔らかいために挙動をつかみやすい。 軽快でありながら神経質な所が無い。 | ⑥ リアは最初は柔らかく奥で急に硬くなり、ギャップはねるけど、 スポーツバイクとしては許容範囲。 | ⑤ Z1000と同じ。 足場の悪い所でもなければ問題ない。 | ⑨ エンジン・ハンドリング全てにおいて、軽快かつ扱いやすい。YSZさんのインプレ | |

| Z750S (駐小) | ⑧/⑧ Z750より何故かレスポンスが軽い。よくよく調べると、個体差やオイルの違いではなく、吸気系が違うらしい。 | ⑧ カウルの重量なのか、ディメンジョンなのかZ750より明らかに安定志向。でも、 普通の基準からすると軽快感と安定性のベストバランスかも。 | ⑦ サスはZ750より落ち着いてるかも。ただしシートはあんこ抜きしたみたいで感触イマイチ。 | ⑦ Z750よりハンドル形状が若干まともなのか? | ⑥ Z750みたいな腰高感が無く、若干良いかも。 | ⑨ Z750をさらに洗練させカウルの快適性も手に入れた万能マシン。顔つきが好みじゃないけど、今買うならSを選びそう。 |

| ZR-7S (駐小) | ⑦/⑦ ブワーとFANの様に回るエンジンは異次元の感触。 低速トルクもあって扱いやすく、実質的に速い。 | ⑧ エンジン外観や数値上の重量に反して、軽快で自由に曲がる。 | ⑧ しっとり良好。 | ⑧ ハンドル形状も普通でとても自然。 | ⑦ 低いシート高、スリムな車体。 | ⑦ 全てがマイルドで楽でありながら、さりげなく速い。 さすがに隠れた名車と言われることだけはある。 |

| W650 (駐小) | ⑥/⑥ パルス感は強すぎず少なすぎず。 レスポンスは鈍めだけど、力はあるので軽い車体に充分。 | ⑦ 高速コーナーでは剛性感が足りないかも知れないが、 車体がコンパクトで軽いので低速コーナーでは軽快で扱いやすい。 | ⑦ 悪くない。 | ⑧ ローハンドルの方が自然。 UPハンドルだと高すぎて⑥かな。 | ⑧ 上よりさらに低いシート高、スリムな車体。 | ⑥ レトロな外観にして案外実用的なバイク。 |

| D-Tracker (駐小) | ⑤/⑦ 高回転型と言われる割に低速トルクもある。 スムーズでレスポンスも適度、エンブレも強すぎない。 やっぱり単気筒は250が適度なのか? | ⑧ XRモタードと同じく、ヒラヒラとコーナーが楽しい。 | ⑦ フロントは渋くて、リアはちょっと柔らかすぎ。でも全体としては良好。 | ⑨ OFF系としては絞り気味のハンドルは自然で良い。 | ⑤ 実用上問題ない。 | ⑧ 400が必要なのか疑問に思わせる案外実力派エンジン。 通勤最速マシン。 セカンドバイクに欲しい。 |

| ZX-6R (駐小) | ⑧/⑦ 低速から力があって、750~リッター級の加速感。軽快でありなが600SSにありがちな線の細さが無い。 | ⑦ 回頭性がシャープで軽快。SSに特有のフロントネットリ感が無く、比較的ナチュラルなハンドリング。 | ⑦ SSとしてはストローク感がある方。 | ⑥ 今まで乗ったSSで最も楽。 | ⑥ これもSS最良の部類。10Rより良い。 | ⑧ 現時点で最もフレンドリーかつ最も楽しいSSだと思われる。 |

| ZX-10R (駐小) | ⑨/⑥ 高回転ではスーパーパワーも低回転では普通に扱える(感動は無いが)。 | ⑤ ターンインではフロントが粘って動きが重いところが、6Rとは対照的。 | ⑦ 普通だとおもう。 | ⑤ リッターSSの中ではR1に次ぐ楽さ。 | ⑤ 6Rより明らかに足が届かない。 | ⑥ 楽しい度では6R。高級度ではR1。絶対的な速さでは多分NewR1000。微妙な立場の10R。 |

| バイク名 | エンジン (絶対値/使い安さ) | ハンドリング | 乗り心地 | ポジション | 足つき性 | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| BMW F650GS(市街) (駐小) | ⑥/⑥ 低速トルクはそれほど無いが、中速以上では活発。スカバーより振動はマイルドだがレスポンスは鈍い。 | ⑦ 旋回性はほどほどだか、軽快に寝てかつ安定感あり。ただし渋滞エリアでは若干ふらつく。 | ⑧ 柔らかくて落ち着いている。シートも腰があって柔らかい。 | ⑧ とにかく楽だが、ちょっとハンドルが高すぎる気もする。 | ⑦ 400ロードスポーツ並。 他のビックオフとは桁違いの楽さ。 | ⑥ 高速道路・街中・峠・ダート何処でもokだけど、ちょっと面白みに欠けるかな。 スタイルは好き。 |

| BMW F650GS ダカール(市街) | 多分同上 | ④ ノーマルGSより重心が高くなっているので、かなり重さを感じるし、動きも少し鈍い感じ。 | ⑧ 同じく柔らかい。 | ⑨ 同じく楽だが、ローシートのため若干バランス悪いかも。 | ③ ローシート仕様だったので普通のダカールより大分ましだが、結構幅があって厳しい。 | ④ 普通のビックオフみたいに取り回し大変。これならノーマルGSの方が良い。 |

| BMW F650CS スカバー(市街) | ⑥/⑤ GSと同じはずなのに、こちらの方が元気に感じた。都心でスクーターを軽くぶっちぎる。 ただし振動も激しい(個体差かも)。試乗コースの違いもあるので回せたからかな。 | ⑨ 非常に軽快かつ自然で自由自在。 なのに安定していて不安感が非常に少ない。GSとは全く別物。 SVでてこずるうねりのある内堀通りで無敵の速さ。 | ⑨ 基本的にGSと同様に柔らかくてよいが、少し引き締まった感じでオンではこちらがベター。 | ⑦ ハンドルはGSより狭くて遠い。少しハンドルを手前に回したい感じだが、比較的楽なポジション。 | ⑦ ノーマルGSと同じ。 若干シート形状が違うらしいけどよく判らない。 | ⑧ 驚きのベストハンドリングマシン。乗り心地を含めシャシ性能は完璧に近い。 ただし、100万以上の値段であのチープな感じのエンジンはどうも・・・ |

| BMW R1200GS(市街) | ⑧/⑤ 意外と振動が多くてワイルドな感じ。 パワーはさすがに強力で街中では低回転しか使わない。 | ⑥ 巨体の割に軽やかな寝かしこみ。反面安定性もある。ただしアクセルONではシャフトドライブのせいで少し車体が傾く。 | ⑧ 落ち着いている。シートも腰があって疲れにくそう。 | ⑧ 巨体の割にハンドルが遠くなくて、安楽な殿様ポジション。 | ④ 低重心に助けられ、停止する場所を間違えなければ何とかなる。 | ⑥ ビックOFFとしては乗りやすいが、ロードツアラーとしては少し粗野。 長距離乗らないと真価が判らないのかも。 |

| バイク名 | エンジン (絶対値/使い安さ) | ハンドリング | 乗り心地 | ポジション | 足つき性 | 総合 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ducati 999S (サーキット) | ⑧/⑥ 日本車では考えられない爆音でご近所迷惑。 でも、パワー特性はLツインらしく低速で力強く高速でスムーズ。 | ④ めちゃ頑固なハンドリングで、どうやって曲がったら良いか判らない。 多分思い切りハードに攻めないと反応しないのかも。 | ⑥ 悪くなかったと思う。 | ⑤ 前傾は滅茶苦茶きついわけではない。タンクが異様に細く、かつ膝には何も触れない。 | ⑤ SSとしては良いほう。車体もスリム。 | ⑤ 音もハンドリングも日常性を廃したもの。 乗りこなす喜びとか言っても、 こんなに融通の利かないと面白くない。 |

| Ducati Multistrada 1000DS (市街) | ⑨/⑧ 振動は999Sの感じに似ているが、マフラーからのバキバキ音はかなりまし。 無敵の低速トルク。なのにあまりギクシャクしない。 | ⑧ 国産車とは違う独特の手ごたえを少し感じるが、至って率直で適度に軽快。 小回りでも扱い易い。 | ⑦ 締まっているが、ゴツゴツしない乗り心地。 | ⑨ 若干ハンドルが広いが、殿様ポジションでらくらく。 スクリーンも高いので快適そう。 | ⑤ 案外悪くない。 シートの前の方がかなり絞ってあるからかも。 | ⑧ これは評判どおり、公道で抜群に速く快適でしょう。 もう少し値段が安ければ、有力購入候補。 |

| KTM 650 スーパーモト (市街) | ⑦/② 低回転ではエンスト多発(店員も同意)回せばすさまじい振動で足裏マッサージ効果。長時間のご使用はおさけ下さい。 | ④ 寝かすとフロントタイヤが異様に粘り普通に曲がれない。店員曰く太いタイヤがミスマッチ。 ただし、サスペンションとか車体バランスはとても良い感じがした。 | ⑦ シートは適度な硬さだし、サスはWPなのでかなりいける。 | ⑧ 意外にもコンパクトなポジション。前後移動もやりやすい。 | ④ XR250より沈まない分わずかに悪い程度。角が丸いシート形状で足を出しやすい。 | ④ ベースのオフ車のただタイヤを替えただけらしく、バランスとても悪い。高級なシャシがもったいない。 街中で使いやすいとか書いていた記者だれや! |

| KTM DUKE (市街) | ⑦/⑤ 下から上まで活発だが振動もかなり大きい。 F650GSのエンジンがとてもスムーズに感じる。 | ⑧ 軽快な車体、しなやかなWPサスが自由自在のハンドリングを生む。 | ⑦ サスは良いがシートは柔らかすぎか? | ⑧ OFF系としては若干低いハンドルが街乗り最適。 | ④ かなり高いが、これもシートの角が丸くて足を出しやすい。 | ⑥ シャシは抜群のストリートファイター。ネックはワイルドすぎるエンジン。 |

| KTM950 アドベンチャー (市街) | ⑧/⑤ 単気筒KTMと比べて振動は格段に少ないが、ダルめの感触。長距離には良さそう。 | ⑤ 巨体の割には普通だが、大型クルーザー的マッタリ系。 | ⑦ 高い視点もあって、高速バス的乗り心地。 | ⑦ ハンドルは近いが広すぎ。 | ① 停車の度にヒヤヒヤ。極端なハングOFFで何とか接地。乗ること自体がアドベンチャー。 | ③ 一度発進したら数100キロは停まるな!的マシン。街中で乗るのは無謀。 |

| Hasqvana 400SM (市街) | ⑦/④ DR-Z400より格段にパワフルだが振動はきつい。 Nランプが無くエンストしやすいのに始動しにくい。 | ⑧ しなやかで軽快。 リアを流しやすい設定らしいが、街中で試せるわけなし。 | ⑥ 動きの良いサス。シートは固めだがあまりにも細い。 | ⑦ 前後移動容易。 | ⑥ 国産モタード並みだが軽い分有利。 | ④ これも、一度発進したらレース終了まで停まるな的マシン。「街乗り得意」とか書く雑誌の気が知れん。 |

| Buel XB12R(市街) | ⑨/⑧ 背中をけられる巨大なトルク。ハイギアドな2速までで街中OK。振動も心地よい。 | ④ 極浅いバンク角以上は突然寝なくなる。曲がらない。 | ⑦ 意外にピッチングが少ない。 | ⑧ 250~400並みのコンパクトさ。 | ⑧ 250~400並み。 | ⑦ アリの体に象の心臓。直線では最高。 コーナーでは何じゃこりゃ。世界最高の個性派。 |

今月発表された(メディア記事)日産のピュアEV「リーフ」について、とりあえずちょっかいを出してみます。

まず、私は一目見て「ティーダの外販をヌメヌメさせただけやんか」と思ってしまいました。 まあ、名前の通り葉っぱぽい形だし、見ようによっては初代プリウスを思い起こさせる、爽やかエコカー志向なんですが、電気自動車らしさがないんですよね。

電気モータは内燃機関より随分高効率で乗り物向きだという話をしました。しかし、自動車のように負荷と回転数が常に変化する使い方は、電気モータにとって未知の体験で技術要求は高いようです。考えてみたら、電車にしろ洗濯機にしろエアコンにしろ、ある程度決まったパターンでしか運転しませんからね。

この記事を最初に公開したのはもう20年以上前ですが、何度も修正を加えながら現在(2025年/7月)も更新中です💦

最初は単に僕の好奇心で色々調べた結果を纏めた記事でしたが、その後「平均律は汚れている、美しい純正率に戻そう」みたいな主張が散見されるようになり、それは違うでしょと。その後何年かかけて、そうした純正律至上主義みたいなのは減りましたが、代わりに近年は文章と周波数の数値だけとか、下手すると純正律のチューニングの仕方みたいな記事が検索上位に入っています💦

そこで本記事では(と言うか元からそうなんですが)どういう理屈で周波数(比)を決めたのかと、それによって実際の音はどう響くのかをオーディオで示したいと思います。

音律と音階

先ず、ここで説明するのは「音律」であって「音階」ではありません。音階(スケール)とは「ヨナ抜き」(ペンタトニック)とか、ブルース・スケールとか、琉球音階とか、或いは「教会旋法」の各モードとか、音の数も各音の周波数比も違うものです。

一方音律とは、同じ8音の西洋音階の中で、微妙に違うチューニングのバリエーションです。古くは古代から、何故それほど多くの音律が生まれたかと言うと、ある音の組み合わせでは綺麗に響いても、別の組み合わせだと気持ち悪く響いてしまうからです。ここでいきなり結論めいた事を言うと、そうした試行錯誤の結果、最終的に落ち着いたのが平均律という訳です。

平均律(equal temperament)とは

まず前提として、古今東西どの音階も周波数が1:2の音程すなわち「オクターブ」があります。この音程は良くハモるというより(音色は異なるが)同じ音に聞こえます。これは基音が違うだけで倍音がほぼ同じような配列なので当然です。従って、このオクターブを一単位として、その中をどのように分割するかが「音階」です。

さて本題ですが、所謂「平均律」はこのオクターブを12等分します。よって正確には「12平均律」と呼びます。

ただ「等分」と書きましたが、上図のように周波数が等間隔で並んでいる訳ではありません。等間隔に聞こえる音は周波数の「比」が一定なのです(等比数列)。つまりオクターブを12等分した音程とは、12回かけたら2になる数値(2の12乗根)を周波数比とする音程です。具体的な数値で表すと2^(1/12)=1.059…となります。

これは喩えると、年利5.9%で預金(とか投資)をすると12年後には元本の2倍になるのと同じ理屈です。因みに近年の超低金利に慣れていると、こんな高金利は有りえないと思うでしょうが、バブル以前の定期預金はこのくらい普通でした( ´艸`)

脱線しましたが、平均律では1:1.059の周波数比が最小単位でこれを「半音」とします。そして、半音2個分(1.059^2=1.122)の音程を「全音」と呼びます。ご存知のようにダイアトニックスケールは、E-F間とB-C’間のみが半音で、残りは全て全音です。つまり12音で均等に分割し、そのうち7個の音を使うのが平均律のドレミ…です。

平均律の長所と短所

上述の定義から、どの音程も半音の整数個分(べき乗分)ですから、度数が同じならどこをとっても全く同じ音程(同じ響き)です。また、どんな調で演奏しても音同士の相対関係は同じなので、完全な平行移動が出来るという訳です。

反面、オクターブ以外はどの音程も簡単な整数比にはならないので、和音が若干にごる事になります。また現実問題として、平均律は調弦が非常に難しい事も挙げられます。何故なら、デジタルチューナーが無い時代は、唸りが無い音程=純正音程(下記)を重ねて調律する他ありませんが、平均律の純正音程はオクターブしかないからです。これが中々平均律が普及しなかった理由だと思います。

純正律(Just intonation)とは

「純正」とは「(2つの音の周波数が)単純な数比である」と言う意味です。従って純正律とは、(出来るだけ多くの)純正な音程で構成される音律です。平均律が究極の妥協点だとすれば、純正律は和音至上主義と言えるでしょう。

上図が各音の周波数の関係ですが、何だか分数パズルのようで一目瞭然だともいます。

一応文章で説明すると、まずオクターブの関係C-C’は当然1:2です。1:2に次いで単純な数比は2:3ですが、ここでCから周波数2:3で上がった音をGとします。反対にC’から2:3で下がった音をFとします。

そこでC-F間を計算すると3:4であり、同様にG-C’間も3:4になります。また、FとGの比率を計算してみると、8:9になります。案外すっきりした比率なので、これを全音(一音)としておきます。

次は、C-E間を4:5に設定します。そして、C-D間は上記の全音を採用し8:9とします。すると結果的に隣のD-E間は9:10となります。あれ?同じ全音なのにC-DとD-Eでは微妙に違いますね。このように純正律では長短2種類の全音があるのです。長い方(8:9)を大全音と呼び、短い方(9:10)を小全音と呼びます。

次に隣のE-F間を計算してみると15:16で、これが半音になります。しかし、この半音の2個分(2乗)は大全音(8:9)にも小全音(9:10)にもなりません。つまり、純正律の半音は全音の半分ではないのです。言うなれば「半端な音程」みたいな意味でしょうか。よって、例えばC♯とD♭は平均律では全く同じ音ですが(異名同音)、純正律では微妙に違う音になります。#や♭は元の音からちょい上がったとかちょい下がった音と言う意味なのです。

さて、残るはAとBです。Gから小全音上がった音をAとすると、C-A間は3:5とキリが良い数字になります。更にAから大全音あがった音をBとすると、B-C’間は15:16で先ほどの半音と同じです。めでたしめでたし。

純正律(Just intonation)の長所と短所

ご覧のように、純正律の音程は整数比の関係なので、当然綺麗にハモリます。ところがそうでない音程も存在します。例えば、完全5度の筈のD-Aの周波数比を計算すると27:40と言う複雑な数比になります。

なぜ同じ5度音程なのに場所によって比率が異なるのか?それは、C-G間をC-D-E-F-Gにばらして考えると、大全音+小全音+半音+大全音で構成されています(これが純正)。しかし一方、D-A間は小全音+半音+大全音+小全音なので、大全音が一個少なく代わりに小全音が1個多いのです。

後述しますが、このD-A間の「少し小さめの5度」は聴いてはっきり判るほど濁ります。平均律の5度のような微妙な濁りではありません。Ⅱmコードがかなり濁ってしまうという事は、ジャズやポップスは勿論、所謂クラシック音楽でも古典派以外はほぼ使えないでしょう。よく純正律の欠点として転調の困難さが挙げられますが、同じ調の音同士でも問題がある組み合わせが必ず存在するのです。

平均律と純正律の周波数比較

それでは両音律の各音の周波数を比較してみましょう。下表はダイアトニックの周波数で、グラフは半音階の周波数です。

| 純正律 | 平均律 | |

| C | 1 | 1 |

| D | 1.125 | 1.122 |

| E | 1.25 | 1.26 |

| F | 1.333 | 1.335 |

| G | 1.5 | 1.498 |

| A | 1.667 | 1.682 |

| B | 1.875 | 1.888 |

| C’ | 2 | 2 |

グラフの縦軸(周波数)は対数になっており、聴覚上の音高と見た目の音高を一致させています。よって、各音の間隔(数比)が等しい平均律の音階は直線上に並んでいます(黄色の三角)。一方、各音の間隔が不揃いな純正律(青の四角)は、微妙ですが直線上にはありません。特に純正律のEやAは平均律との差が大きくなっています。

一方和音(周波数比)の観点からすると、E音が両者で結構違うということは、平均律のC-E音程が純正3度(周波数比4:5)から結構乖離している事になります。平均律は3度が汚いと言われる所以はここにありそうです。Aもかなりずれていて、これはCから6度(C’から短3度)の音程です。一方、F(4度)やG(5度)では両者さほど変りません。この程度であれば、聴覚上殆ど影響がないと思われます。

という訳ですが、よく考えると平均律は純正音程を全く考えていない割に、2:3や4:5と言った単純な周波数比にかなり近い音程が偶々出来ていると思いませんか?これが例えば10平均律や16平均律だと、そうはいきませんから。

平均率 vs 純正律聴き比べ

さていよいよ、実際に音を聞き比べてみます。まずはC(ハ長調)の音階(所謂、ドレミファ・・・)です。まずは平均律から;

もちろん何の変哲もない、聴きなれた音階です。次は、純正律の音階です。

どうですか?気持ち悪い?良く分からない?よく聞くと、Eが低いのが判るでしょうか?そしてAも低いと思います。ただ、同じ音を平均律と純正律で交互に比較すると違いがハッキリ判ると思いますが、夫々の音階を弾いた場合は、純正律は不均等だから明らかに違和感があるというほどでは無いかもしれません。

次にコードを弾いたらどうなるでしょうか?この楽譜の通り、ダイアトニックのトライアドを弾いてみました。

先ずは平均律から。

これもよく聴く和音ですね。では純正律だとどうなるでしょうか?ハモリは純正律が得意な筈なんですが・・・

ん?これは!・・・最初のC(ドミソ)は平均律の場合より音のまとまりが良いと思いませんか?そして次のDm(レ ファ ラ)は打って変わって怪しい響きですよね。これが上述の狭い5度です。他の音は微妙といえば微妙なんですが、僕はEm,F,GそしてBdimが綺麗に響いているように聴こえました。

次の実験は真ん中の3度を抜いた5度音程、所謂「パワーコード」です。半音も含めて全ての組み合わせを試しました。

楽譜にするとこんな感じです。何番目の音がどうだったかで覚えていてくださいね^^;

これは微妙に濁っているというか唸っている感じがするんですよね。ピアノのサンプリング音のせいかもしれませんが。なお9番目のG#は一瞬唸ってるように錯覚しますが、発音タイミングが揃ってないようです。あとは、半音で均等に上がっていく感じです。次は純正律です。

これは!トライアドより粗が目立ちますね。矢張り3番目のD-Aは明らかに音痴です。次のD#も怪しい。E、Fは良くて、次のF#(7番目)もかない怪しい。9番目のG#は上と同じ発音タイミングがずれてますが、音程も何だか怪しい。12番目のBとF#の組み合わせはとても綺麗に聴こえます。

皆さんはどう感じたでしょうか?平均律の唸りはまあ慣れればOKレベルですが、純正律の(純正音程以外の)唸りはちょっと耐えられないのではないでしょうか?

よく「平均律は転調のし易さと引き換えに、美しい和音を失った」といった意見を見かけますが、対する純正律は「転調がしにくい」どころの騒ぎではありません。有体に言えば、純正律は、一部の純正音程(和音)と引き換えに、その他の酷い音程という代償を払ったというのが正確でしょう。

楽器の種類と音律

さて、現在は平均律が主流とは言うものの、部分的に純正律の楽器も沢山あります。

まず、金管楽器はその構造上、2:3(5度)が純正です。金管楽器はピストンを何も押さない(トロンボーンならスライドを一番短くした)状態で、ド-ソ-ド-ソ‐ド・・・の音程を唇の緊張度で弾き分けます。これは楽器の固有振動数の整数倍の音が出ている訳ですから、まさしく「純正」の5度です。

また、バイオリン族のようにフレットがない弦楽器は演奏者が自由に音の高さを変えられるので、異なる弦同士の相対調弦次第で、原理的にはどんな音階/音律でも演奏可能です。何処まで本当か判りませんが、バイオリニストはピアノの音律に違和感を覚えると言いますし、優れたバイオリニストはC♯とB♭の違いをきちんと弾き分け られると言います。

ただ合奏では、各楽器が平均律ではないのにキー(基音)が違うわけですから、原理的には唸るような音程があちこちで生まれる筈です。その場合、他のパートの音と濁らないように音高を調整しながら演奏しているのだと思います。そもそもビブラートを掛ければ、うなりは大分誤魔化せますし💦

純正律の鍵盤楽器

因みに、もし純正律の鍵盤楽器を作るとどうなるでしょうか?平均律ならC#とD♭は同音で黒鍵になっていますが、純正律では違う音なので、この黒鍵を2つに分割する必要があります。そんな楽器がこちらです。

動画の説明では、この楽器は2022年に作られたもので、チューニングは純正律ではなく「1/4コンマのミーントーン」だそうです。が、必要なキーは揃ってるので、純正律でチューニングすれば純正律チェンバロが出来る筈です。しかし、このように製作も演奏も大変な楽器が普及する筈もなく、微妙なピッチを演奏によって変えられない鍵盤楽器は、平均律に収斂していったのだと思います。

良い響き=簡単周波数比?

さて、これまでは「2つの音の周波数比が単純であるほど響きが良い」という前提で書いてきましたが、果たして本当でしょうか?

数学的には整数比の音程からほんの僅かでもずれると(僅かであればあるほど)、超複雑な比率になります。しかし、人間が調律したり演奏する音程が、常に完璧なんてありえないですよね。そうすると、演奏中に音が強烈に濁ったり唸ったりする筈ですが、実際にはそんなことは起きません。

何故なら、純正音程から僅かにズレた程度では、唸りがゆっくり過ぎて聞き取れないからです。また、通常楽器の音には基音以外に多くの周波数成分が含まれており、アコースティックギターやピアノでは減衰過程でこの倍音成分が急速に変化します。一方、弦楽器や管楽器など音を伸ばせる楽器は大抵ビブラートをかけるので、やはり濁りをごまかせます。

更に言えば、ピアノの中高音部は音量を増やす為に一つの音に複数の弦が張ってありますが、それらは全く同じ高さに調律しているわけではありません。僅かに(数セント単位で)チューニングをずらして、かすかな唸りを作り出しています。その方が音が華やかに聴こえるからです(ヤマハの解説)。これは、コーラスエフェクト(原音にピッチを僅かにずらした音を混ぜて広がりを出す)と同じ理屈ですね。

純正律は本当に使われたのか?

詳しくは別の記事にするつもりですが、歴史的に純正律は最古の音律でもなければ、逆に平均律を除く最新の音律でもありません。最古はピタゴラス音律(2:3だけ何度も繰り返す)で、これをベースに中世~ルネサンス期のヨーロッパで様々な音律が考案されました(所謂「古典音律」)。

有名な話ですが、J.S.バッハの「平均律クラビア曲集」は平均律を示すのか否かの論争があり、現在では粗否定されているようです。そもそも原題の意味は「平均律」ではなく「よく調律された(well temperament)」という曖昧なものです。バッハ的には全ての調で演奏しても破綻し難い「いい感じの調律」みたいな意味で言ったのかも知れません。よって実際には当時の古典調律の中で比較的平均律に近いものが選ばれたと思います。

じゃあ純正律は何時使われたのか?という疑問が湧きます。これについてはググってもChatGPTでもほぼ同じ答えが返ってきます。実は上述のピタゴラス系の古典音律を「純正律」と呼んでいるようなのです。従って、この記事で説明した本来の意味での純正律は恐らく概念的なもので、実際の音楽ではほぼ使われなかったのではないか?と私は考えています。

今度のバージョンアップは結構大きく変わるようです。かなり気合の入った紹介文とビデオを見ると、なんと管理画面をドラッグ&ドロップでカスタマイズできるらしいです。 (さらに…)

諸事情により、私のネット環境が変わりました。従来はフレッツ光プレミアムマンションタイプ、そしてこれからはeo光ホームタイプ200メガコースです。

スペック的に後者が速いのは当然なのですが、実測値を比較してみます。 (さらに…)

長らくブログの更新をサボっていましたが、デザインも新たに再開しました。

サーバーを引っ越してMySQL5になったため、ようやくWordpress MEを脱して最新のヴァージョン(現在2.6)が使えるようになりました。 (さらに…)

★この記事は別のサイト「プロジェクトEV」に移植しました。

最近のガソリン価格高騰を受けて、EV(電気自動車)が注目され、TVなどでもよく取り上げられるようになりました。

中でも三菱のi-MiEVは、2009年から発売の予定ですし、スバルもR1ベースのEVがかなりの完成度まで来ているようです。今まではEVというと試作車の域を出ていませんでしたが、いよいよ普及の段階に入ってきたのではないでしょうか。

i-MiEVについては清水和夫氏による試乗インプレッションに詳しいです。 (さらに…)

昨日、個人的に新しいサーバと契約したので、試しにWP2.5.1をインストールしてみました。今回の課題は当ブログ(WP ME2.0)の内容を、WP2.5.1にエクスポート(引越)出来るかという事です。

先ず、このWP ME2.0には「エクスポート」という機能はありません(WP2.5にはある)。 そこで、色々と試して僕が行き着いたのは、データベースからデータベースへ直接データをコピーする方法です。 (さらに…)